こんにちはtakedaです。今回は住宅の気密性能と断熱性能との繋がりに関する様々なことを紹介していきたいと思います。

気密性能が高い家とは?

気密性能という言葉、おうちを建てられた方や、今後おうちを建てられる予定の方だったら一度は聞いたことがあるかもしれません。

気密性能とは、空気など気体が漏れない性能で、住宅でいう気密性は、住宅内に隙間風などが入らないことを言います。

気密性能が高い家は高気密住宅と呼ばれたりもしますが、高気密住宅とは、壁の内部や床下などに断熱材や気密シートを使用した住宅を指します。それらの特徴としては、建物内部の隙間がしっかりと埋められているため、外気が入りにくい点です。

C値とは?

C値は住宅における気密性能を表す数値になります。

求め方としては、家全体の隙間の合計を建物の延べ床面積で割った値が用いられ、値が小さいほど気密性能が高い住宅となります。単に住宅における隙間の大きさのみならず、それらに対する住宅の床面積の大きさも密接に関わってきます。

Ua値とは?

Ua値とは、外皮平均熱貫流率ともいい、建物の総熱損失量を外皮表面積で割った値となります。建物内外の温度差が1度の場合において、1m2当たり貫流する熱量(Ua値)が小さいほど熱を伝えにくく、断熱性能が高いといえます。

建物の熱損失量を求める上で必要な外皮の面積とは、熱的境界となる外壁、屋根、天井、床、窓やドア等の開口部となります。

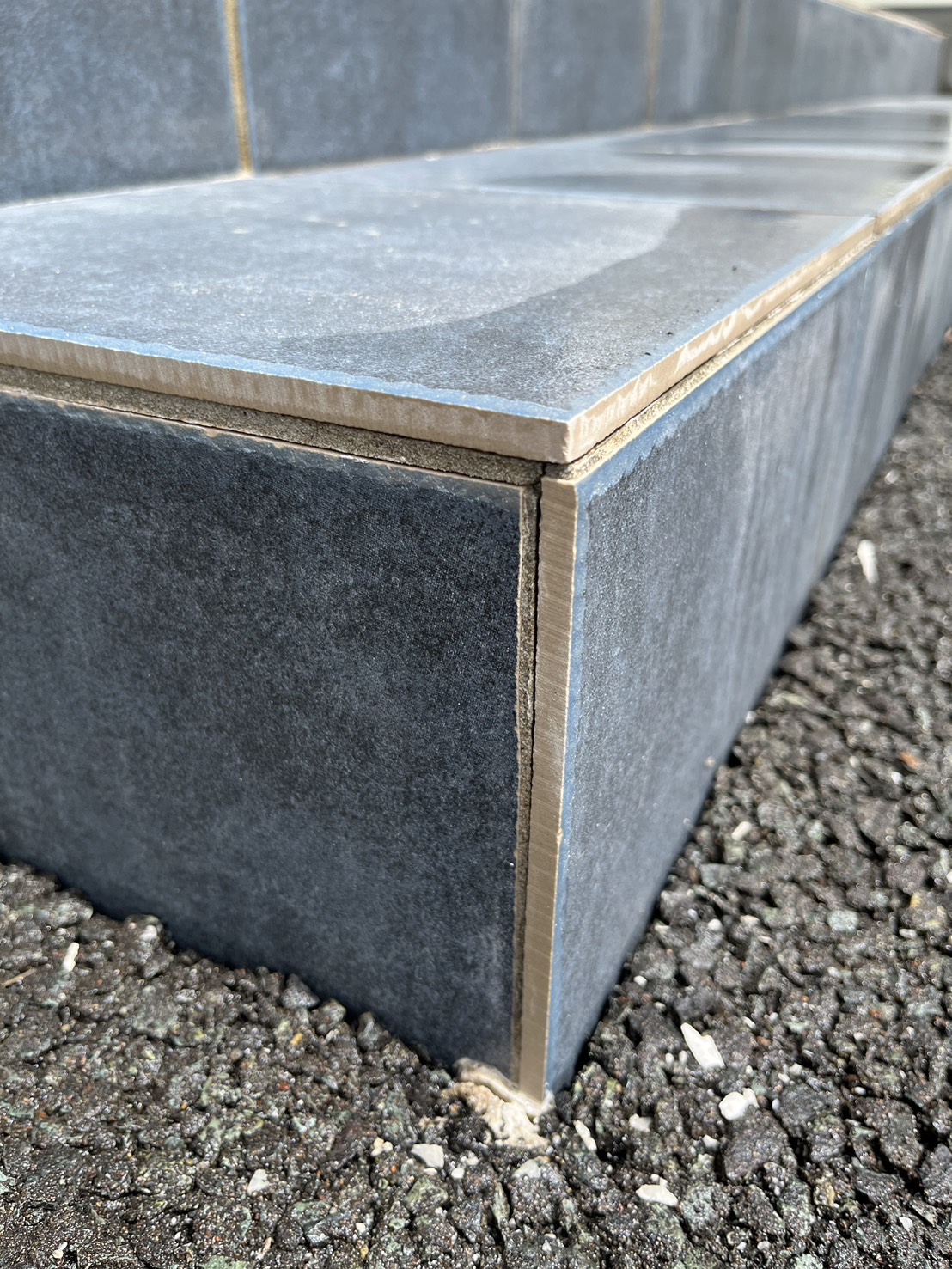

中でもヒートブリッジ(熱橋)とは建物の中でも熱を伝えやすい部分で熱が逃げていく存在にもなります。

気密性能が高い家のメリットは?

- 1.省エネルギー性に優れる

気密性能の低い住宅は隙間が多く、外気との温度差と風速の影響を大きく受けます。夏は蒸し暑く、冬は冷たい外気がそのまま室内に流れ込みます。そうしますと、快適な空間を維持するためには冷暖房機器に頼らなくてはなりません。

また、冷暖房機器を使用しても外気の影響を強く受ける為、通常より余計に電気代などの費用がかさむ場合もあります。高気密な住宅は熱損失を防止することで冷暖房費を抑え、経済的に豊かな生活を継続する一助となります。

- 2.断熱性能の低下の防止

気密性と断熱性は密接な関係があり、断熱性能の高い施工をしても、気密性能が低い(隙間が大きい)と外気の影響を大きく受けてしまうため、断熱材の効果が低減してしまいます。高気密と高断熱は快適な住まいづくりには欠かす事の出来ない必須条件です。

- 3.結露やカビを抑制し、建物の老朽化を防ぐ

気密性能が低く建物の隙間が多ければ、そこから熱の移動が起きてしまい、それにより温度差が生じてしまうため、結露を発生させてしまいます。特に壁内の結露の場合は気づくのが難しいので注意が必要です。

そのまま放置し続けてしまうと、表面に出てきたところは腐食してしまったり、カビで黒ずんでしまったりするかもしれません。建物の構造体の腐食は、建物の耐久性を低下させ老朽化を早めてしまうので、注意が必要です。

- 4.遮音性が向上する

気密性能の高さは建物の遮音性に影響を与えます。周辺に交通量の多い道路や、学校の近くや通学路など騒音を感じやすい環境の場合は気密性を高めると外部からの音を遮ることができます。

断熱が高い家のメリットは?

- 1.冬場のヒートショック対策となる。

ヒートショックとは、冬に暖かい部屋から寒い部屋へと移動したとき、温度差により血管が収縮し、血圧が急激に下がって、脳卒中や心筋梗塞などを起こす現象を言います。

断熱性能を向上させれば、リビングや浴室、廊下などの温度差が少なくなり、家全体が均一な温度を保ちやすくなります。

- 2.光熱費の削減

高断熱の家は外気の影響を受けにくく、冷暖房効率が高まります。その結果、エアコンや暖房機器の使用頻度や可動頻度が減り、電位代やガス代を節約できます。

- 3.住宅の長寿命化

結露や湿気による建材の劣化が少なくなるため、建物自体の寿命が延びる可能性も高くなります。

- 4.結露やカビを抑制し、建物の老朽化を防ぐ

建物の気密性が高い場合のときと同様に、建物の断熱性が高いことで、室内外の温度差による結露が減少します。これにより、カビやダニの発生を抑制し、健康的な住環境が保てます。

高気密住宅実現を目指した具体的な取り組み

大共ホームではお客様に高い気密性能を持つ住宅をご提供するために、以下のような取り組みを行っております。

・換気配管貫通部分のウレタン施工

キッチンのレンジフードや24時間換気設備を配管する際に、直接外気に接してしまう小屋裏空間や基礎の内部と移住空間を隔てる構造体に穴を空けます。

換気用の配管と開けた穴との隙間を塞ぐ際にウレタン断熱を施すことで気密性能を落とさない施工をしております。

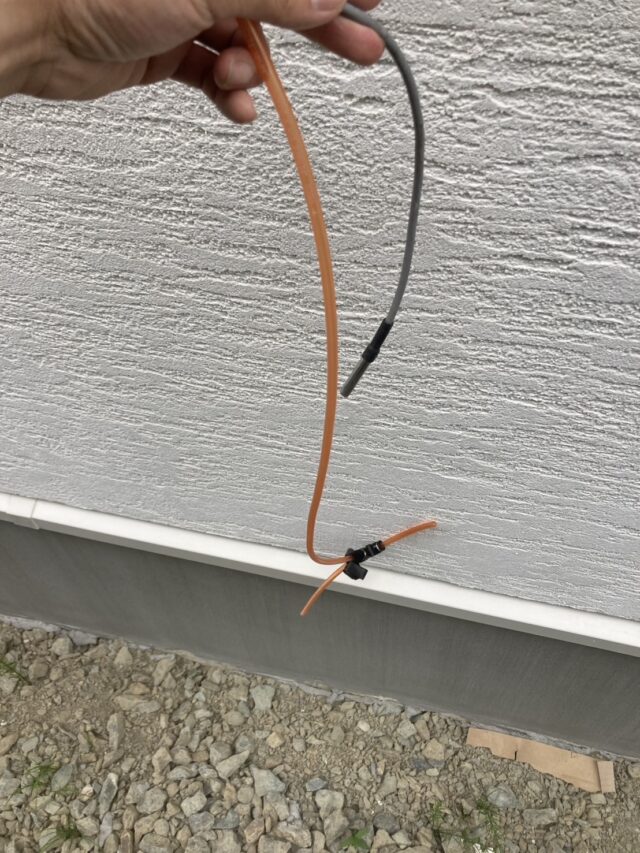

・電気配線の貫通部分のウレタン施工

建物内の電気配線を行う際、建物の躯体に穴を開けます。

電気配線のために空けた躯体の穴の隙間にウレタン施工をすることで気密性を落とさない工夫を行っております。

- 実際の気密測定の様子について

最後に実際の気密測定の様子についてご紹介をしたいと思います。

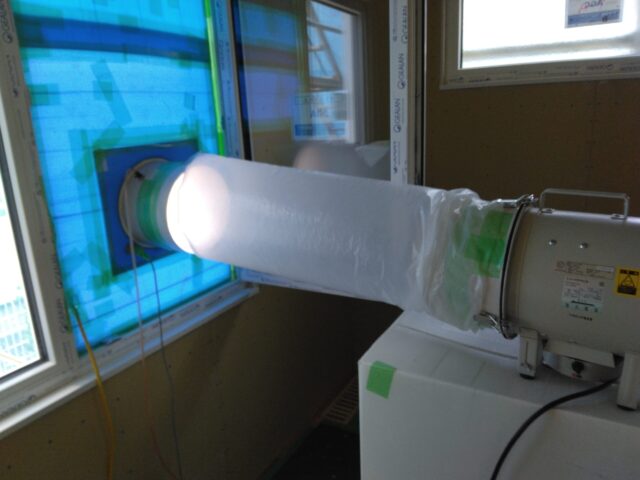

まずは測定器の機材を室内に搬入し、測定が可能そうな窓を探します。この際はできるだけ小さい窓を選定します。

次に外の24時間換気フードやレンジフードを養生テープで用いて塞ぎます。

続いて、室内側の点検口の隙間も同じように養生テープを用いて塞いでいきます。

全ての隙間を塞ぎ終えたら、実際に窓際に測定器を設置していきます。

接続するチューブやコードが多いため、間違えないように気をつけます。

写真のように空気の通気量を測るチューブや温度計を外に出します。

室内側では、黄色と緑のチューブを測定機本体やそれらを操作する機器に接続していき、ひと通り準備が終わるとこのような状態になります。

つづいて、測定の方に移っていきます。

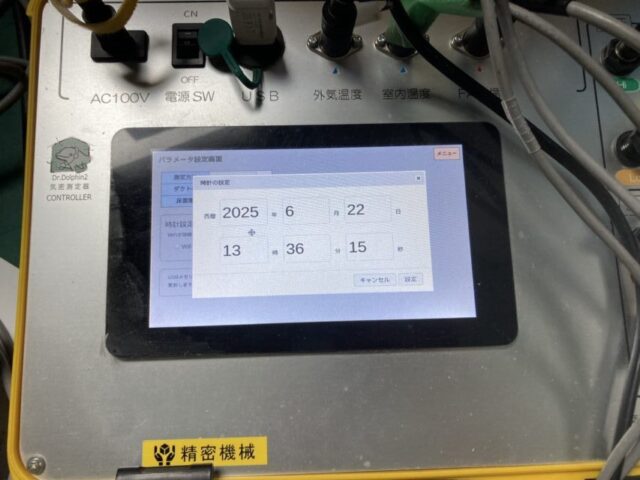

最初に建物の気積にあたる床面積を入力し、日付や時間を入力します。

測定方法は2種類の方法で行っており、減圧と加圧に分けて行います。

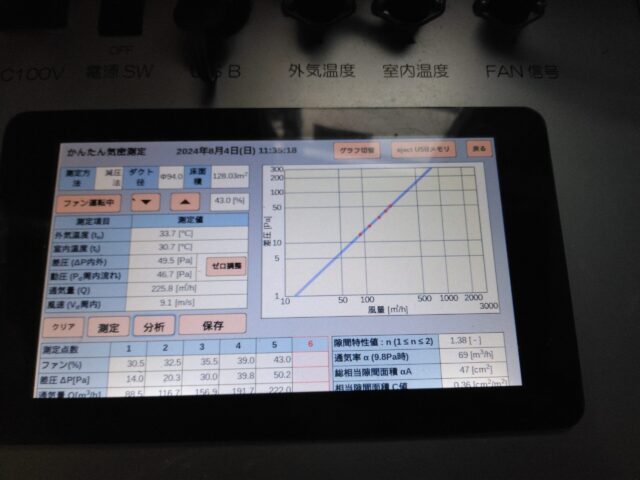

減圧は測定機本体のファンによって、空気を外に排出することで室内の空気を負圧にし、建物の隙間を通じて外部から流入してくる空気量を測定する手法になります。

測定の際は目張り部分の隙間から空気が漏れていないか入念にチェックをします。

また、窓や玄関ドアが施錠されているかを確認します。

徐々にファンの回転スピードを上げていき、規定された要所ごとに測定をします。

これで減圧の測定の方は完了になります。

総相当隙間面積は建物における隙間の面積を表し、n値とは隙間特性値ともいい、1~2の間を分布し、値が小さいほど建物内に小さな隙間たくさんあり、値が大きいほど、建物内に大きい隙間があることを意味します。万が一n値が大きかった場合は窓等の閉め忘れや、換気口の塞ぎ忘れ等を確認します。

ひと通り測定が終わりましたら、次に加圧という測定法に切り替え、測定機の設置の仕方を変え、再度減圧のときと同じように測定を行います。加圧法は減圧法とは逆に外気を室内側に給気することで、室内を正圧とし、建物の隙間から外部に出ていく空気量を測定します。

減圧法と加圧法をそれぞれ3回ずつ測定したら、測定の方は終了となります。

測定機を撤去し、換気口等の目張りした部分を剥がします。

忘れ物や目張りの剥がし忘れがないよう確認し、終了となります。その後は事務所にて測定データのまとめを行います。

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。