家づくりを検討し始めたとき、まず何から始めればよいのか迷う方は少なくありません。特に、注文住宅の流れは複雑で、土地なしの方、すでに土地ありの方でも進め方が変わります。そして、気になるのが全体にかかる期間や費用です。住宅ローンの組み方や、業者との契約に至るまでのお金の流れ、そして 最終金額はいつ確定するのかといった疑問も次々と湧いてくることでしょう。このような疑問や不安を解消し、理想の家づくりを成功させるためには、事前にしっかりとした知識を身につけることが何よりも重要です。

この記事を読むことで理解を深められることは以下の通りです

・土地の有無に合わせた家づくりのステップがわかる

・各工程で発生する費用やお金の流れを把握できる

・住宅ローンや契約のタイミングが明確になる

・計画を立てる上での重要な注意点がわかる

理想のマイホームを手に入れるための注文住宅の流れ(計画編)

この記事では、家づくりの初期段階にあたる計画から実行までの流れを解説します。

- 予算に合わせた費用の内訳と検討のポイント

- 土地なしから始める場合の全体の流れと期間

- 土地ありの場合の家づくり開始の流れと注意点

- 信頼できる工務店やハウスメーカーを見極める

- 後悔しないための計画全般の注意点

予算に合わせた費用の内訳と検討のポイント

注文住宅を建てる際には、事前に全体でかかる費用を正確に把握することが大切です。大きくは、建物本体にかかる費用、付帯する工事にかかる費用、そして各種手続きに必要な諸費用の3つに分けられます。多くの人は、住宅の本体価格だけを見て予算を考えてしまいがちですが、これら全体の費用を考慮しないと予算オーバーになる可能性が高まります。

まず、本体工事費は家本体を建てるためのコストで、総費用の約75%を占めます。これは、基礎や骨組み、内装や外装、屋根や設備など、住宅そのものをつくるのに必要な費用です。多くのハウスメーカーや工務店が提示する「坪単価」は、この本体工事費を指す場合がほとんどです。一方で、別途工事費は、本体工事費には含まれない追加的な工事のことで、全体の約20%を占めます。たとえば、外構工事や、電気・ガスの引き込み、地盤改良工事などがこれにあたります。さらに、諸費用は総費用の約5%を占め、税金や各種手続きの手数料、住宅ローンの保証料などが含まれます。

これらの費用は、建物の規模やデザイン、選ぶ設備や素材によって大きく変動します。したがって、希望する住宅のイメージを具体化し、それに合わせた予算配分を綿密に計画することが重要です。

土地なしから始める場合の全体の流れと期間

土地探しから注文住宅を始める場合、全体の流れは複雑になり、期間も長くなる傾向にあります。これは、理想の土地を見つけることが家づくり全体のスケジュールを左右するからです。

はじめに、家づくり全体の予算を検討し、希望する家のイメージを具体化します。次に、この段階でハウスメーカーや工務店を選び、相談を始めます。多くの業者は土地探しをサポートしてくれるため、この段階で協力してもらうと効率的です。並行して、不動産情報サイトなどを活用し、希望するエリアの土地相場を調べ、現地に足を運んで雰囲気を確かめると良いでしょう。

理想の土地が見つかったら、土地の申し込みと同時に、住宅ローンの事前審査を申し込みます。審査が通れば、土地の売買契約と住宅ローンの本審査に進みます。そして、建築会社と詳細な打ち合わせを重ね、工事請負契約を結び、ようやく着工となります。この一連の流れには、最低でも半年から1年半ほどの期間を要することが一般的です。

※会社によっては工事請負契約のタイミングが本審査前のところもあります。

土地探しに難航すると、さらに期間が延びてしまうこともあります。そのため、複数の選択肢を持ち、期限を決めて活動することが大切です。

土地ありの場合の家づくり開始の流れと注意点

すでに土地を所有している場合、土地探しのプロセスが不要になるため、家づくりを比較的スムーズに始められると思いがちです。しかし、この場合でも特有の注意点が存在します。

まずは、予算を検討し、どのような家を建てたいかイメージを固める段階から始めます。自己資金や親からの贈与、住宅ローン借入額を考慮して、全体予算を把握します。親から土地を贈与された場合は、贈与税や相続税がかかる場合があるため、事前に税金に関する確認が必要です。

次に、信頼できる建築会社を選び、詳細なプランを打ち合わせます。ここで最も重要なのが、地盤の強度を確認することです。過去に建物が建っていた土地であっても、現在の建築基準に照らし合わせると地盤改良工事が必要となることがあります。この費用は数十万円から数百万円に及ぶこともあるため、予算に余裕を持たせておく必要があります。他にも、土地の境界線が不明確な場合、隣地とのトラブルを避けるために土地家屋調査士に依頼して境界を確定させることも大切です。

このように、土地があっても地盤調査や各種手続き、税金の支払いなど、事前に確認すべきことが多く、専門家のサポートが不可欠です。

信頼できる工務店やハウスメーカーを見極める

理想の家づくりを成功させるためには、信頼できるパートナーである工務店やハウスメーカー選びが何よりも大切です。しかし、全国には数えきれないほどの業者が存在し、どこに依頼すればよいか迷ってしまうでしょう。

ハウスメーカーは全国展開している大規模な会社が多く、規格化することで安定した品質と充実したアフターサービスを提供しているのが特徴です。一方、工務店は地域密着型で、設計の自由度が高いことが多いです。設計事務所は、高いデザイン性を求める場合に適していますが、コストは高めになる傾向があります。

各業者の特徴を理解した上で、複数の会社を比較検討することが重要です。資料請求やモデルハウスの見学はもちろんのこと、実際に担当者と話をして、コミュニケーションの取りやすさや提案力、疑問点への回答の丁寧さなどを確認しましょう。また、完成現場を見学させてもらうことで、職人の仕事への姿勢や、会社の品質管理体制を垣間見ることができます。

後悔しないための計画全般の注意点

家づくりを成功させるためには、計画段階でいくつかの注意点を押さえておくことが大切です。まず、最も重要なのは、入居希望日から逆算して余裕を持ったスケジュールを立てることです。注文住宅は、土地探しや設計に時間がかかるため、焦って進めてしまうと、後悔につながる可能性があります。

次に、家族全員の希望を事前に整理し、譲れないポイントと妥協できるポイントを明確にしておきましょう。打ち合わせが始まると、多くの選択肢の中から仕様や設備を決めることになりますが、この優先順位が決まっていないと、意見がまとまらずに時間がかかり、最終的に予算オーバーになることもあります。

また、口頭での約束は、必ず書面に残しておくことが大切です。担当者との会話で決まったことが、契約書や仕様書に反映されていない場合、後々トラブルの原因となることがあります。少しでも不安に感じたことは、その場で確認し、記録を残す習慣をつけましょう。

知っておきたい注文住宅の流れと資金・支払い

ここでは、住宅ローンや契約、工事の段階で知っておくべきポイントを詳しく解説していきます。

- 注文住宅の全体完成 期間 の目安を把握する

- 住宅 ローン の組み方とお金の流れ の基本

- 工事請負 契約 と詳細打ち合わせ後の着工

- 支払いスケジュールと 最終金額 いつ 確定するのか

- 竣工・引き渡しから始まる新生活

- 計画的に進めて理想の注文住宅の流れを成功させよう

注文住宅の全体完成期間の目安を把握する

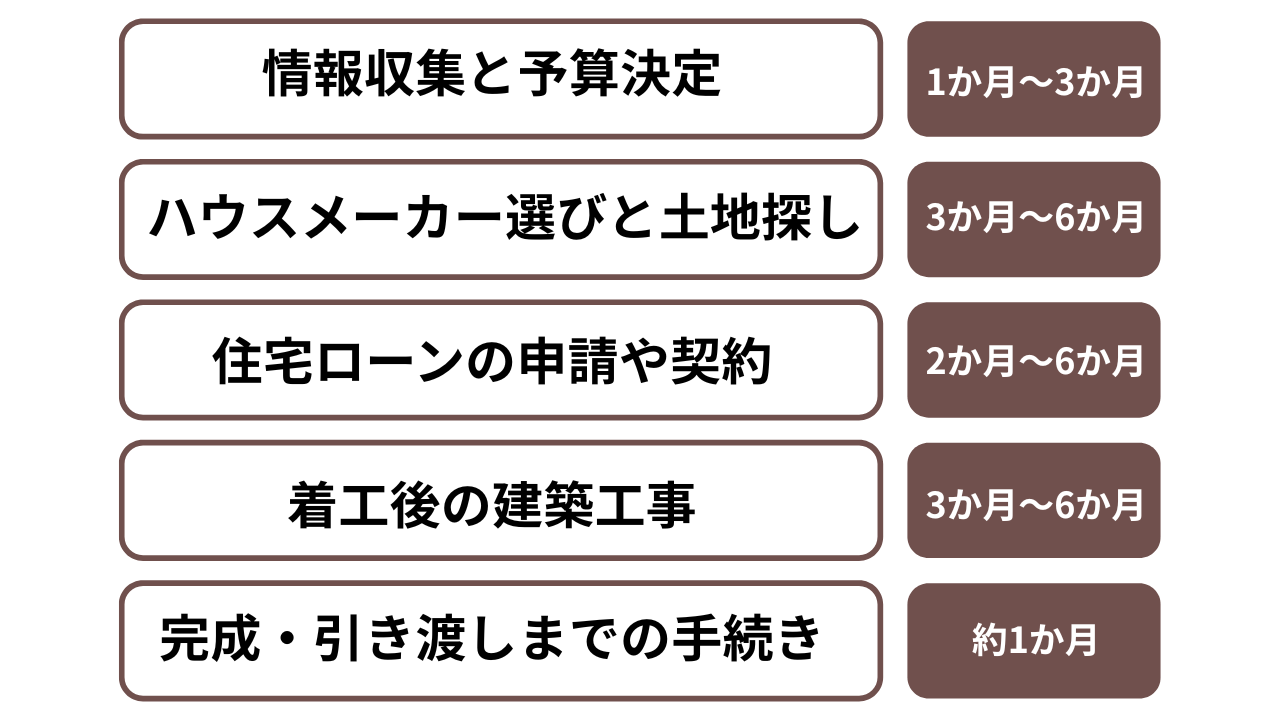

注文住宅が完成するまでの期間は、準備から引き渡しまで含めると、一般的に8ヶ月から15ヶ月ほどかかります。ただし、これはあくまで目安であり、土地の有無や設計の複雑さ、建築会社の規模などによって変動します。

全体の流れを理解することで、各工程でどれくらいの時間を要するのかが明確になります。例えば、情報収集と予算決定に1ヶ月から3ヶ月、ハウスメーカー選びと土地探しに3ヶ月から6ヶ月、そして住宅ローンの申請や契約に2ヶ月から6ヶ月かかります。着工後の建築工事には3ヶ月から6ヶ月を要し、完成・引き渡しまでの手続きに約1ヶ月かかります。

このように、各工程で時間を要するため、もしお子さんの入学や転居の時期が決まっている場合は、その日から逆算して早めに計画を始めることが重要です。特に、土地探しはいつ希望に合う物件が見つかるかわからないため、余裕を持たせることが大切です。

住宅ローンの組み方とお金の流れの基本

注文住宅の家づくりでは、住宅ローンの利用が不可欠です。しかし、建売住宅とは異なり、建物が完成する前に工事費用を分割して支払う必要があります。そのため、住宅ローンの仕組みを理解しておくことが大切です。

住宅ローンは、原則として完成した建物の引き渡し時に融資が実行されます。したがって、着工金や中間金など、工事の途中で発生する費用は、自己資金でまかなうか、「つなぎ融資」という別のローンで一時的に立て替える必要があります。

つなぎ融資は、住宅ローンが実行されるまでの期間に利用できる短期間のローンです。これにより、自己資金が少なくても家づくりを進めることができます。ただし、つなぎ融資は住宅ローンよりも金利が高く設定されている場合が多いため、利息負担が増えるというデメリットも存在します。一方で、土地代と建築費用をまとめて借り入れる「一本化」という方法や、土地のローンと建物のローンを別々に組む「二本立て」という方法もあります。

このように、お金の流れと住宅ローンの組み方には複数のパターンがあり、それぞれのメリットとデメリットを理解した上で、自分に合った方法を選ぶことが重要です。

工事請負契約と詳細打ち合わせ後の着工

住宅ローン事前審査が通ると、いよいよ工事請負契約を締結する段階へと進みます。この契約は、施主と建築会社の間で交わされる重要な取り決めです。契約書には、工事内容、請負代金、支払い方法、工事期間、引き渡し時期などが細かく記載されています。

契約を終えると、間取りや内装、設備など、より詳細な打ち合わせを重ねて設計を確定させます。例えば、床材や壁紙の色、キッチンの仕様、コンセントの位置など、細部にわたるまで決めていきます。この段階で決めた内容は、着工後に変更することが難しくなるため、後悔しないよう入念に検討することが大切です。

そして、建築確認申請の手続きを終えると、いよいよ着工となります。工事の前に、近隣住民への挨拶を済ませておくと、工事中の騒音や車の出入りによるトラブルを未然に防ぐことができます。また、施主の希望に応じて、地鎮祭や上棟式を行うことも可能です。

支払いスケジュールと最終金額はいつ確定するのか

注文住宅の費用は、複数のタイミングに分けて支払うのが一般的です。これは、工事の進捗に合わせて代金を支払うことで、万が一建築会社が倒産した場合のリスクを軽減するためです。

一般的な支払いスケジュールは以下の通りです。

したがって、最終金額が完全に確定するのは、工事がすべて完了し、引き渡し前の最終精算時となることが多いです。そのため、予算を立てる際には、予期せぬ追加費用に備えて、予備費を確保しておくことが非常に重要です。

竣工・引き渡しから始まる新生活

建物が完成すると、いよいよ引き渡し前の最終段階を迎えます。まず、建築確認申請の内容通りに建物が建てられているか、第三者機関による完了検査が行われます。この検査をクリアすると、検査済証が発行されます。

次に、施主立ち会いのもと、竣工検査が行われます。ここでは、建物の隅々までチェックし、設備の不具合やキズがないかを確認します。この段階で気になる点があれば、遠慮なく建築会社に修正を依頼することが大切です。引き渡し後に不具合が見つかると、追加費用が発生する場合もあるからです。

全ての確認が終わり、問題がなければ、鍵や関係書類を受け取り、残金を清算して引き渡しが完了します。同時に、住宅ローンの融資が実行されます。そこから、いよいよ新しい家での生活が始まります。

計画的に進めて理想の注文住宅の流れを成功させよう

- 注文住宅 流れ の全体像を事前に把握する

- 土地の有無によって計画の進め方が異なることを理解する

- 予算計画は、建物費用だけでなく諸費用も含めて立てる

- 住宅ローンは、つなぎ融資や分割融資といった複数の方法がある

- 信頼できる建築会社を複数比較検討する

- 打ち合わせは、家族の希望を事前に整理してから臨む

- 契約書や見積もりは、隅々まで確認し疑問点を残さない

- 工事中の追加費用や工期延長のリスクに備える

- 竣工検査では、不具合がないか細かくチェックする

- 口頭での約束は必ず書面に残しておく

- 理想の住まいを建てるには、時間と余裕を持った計画が大切です

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。