我が家のアイドルねこ2号の首傾げている姿に

「あざと可愛い!!!!!!」

と大興奮したときの写真をアイキャッチ画像にしました。

すっかり親バカです。

hanaです。

消費税10%が言われるようになってからなんだかよく耳にするような気がする単語

「すまい給付金」

これってなんだろうか。

消費税増税の対策としてこの制度が生まれたのはなんとなくわかる。

しかしほかの方に説明ができるほど制度を理解しているのかと問われれば

全く自信がない…

その状態を脱却すべく!

もはや自分が勉強するためにこのブログを書いております笑

新人hana頑張ります!

さて、前置きが長くなってしまいましたが、この制度についてお話をしていこうと思います。

・すまい給付金のなりたち・内容

・給付対象者

・給付金額

・申請手続き

これらについてhanaなりにまとめていこうと思います!

【すまい給付金のなりたち・内容】

消費税増税に伴い、消費行動の冷え込みが予測されます。

消費行動が少なくなるということは、経済の周りが悪くなっていくということです…!

金は天下の回り物のという言葉があるように、お金の回りが悪くなると最終的にはお金が動かなくなり、また消費行動が減り…と悪循環に陥ります。

(ちなみにhanaは浪費家…お金の回りをよくすることに定評があるので、相変わらずたくさん買い物をしています。消費税増税してから変化したことといえば時代の流れに乗ってキャッスレス決済に切り替えたことくらいでしょうか)

まして!!!!!購入額が文字通り桁違いのお家は消費税の影響をもろに受けます!

「マイホームを検討していたけど消費税も上がってローンの借り入れも増えるかもなぁ…お家を建てるのはあきらめよう…」

と、泣く泣く自分のお家を手に入れることを諦めてしまう人が少しでもいなくなるように

消費税増税に伴い生じてしまう負担を軽くして、消費行動(=この場合だと新築購入)を促すために、マイホームを検討している方に現金を給付する制度がすまい給付金というものです。

こちらの制度は2014年から行われていましたが、消費税が8%から10%になるということで、また制度が変更された、ということです。

【給付対象者】

・購入したお家を自らが所有、かつ居住する方

・収入額が一定以下の方

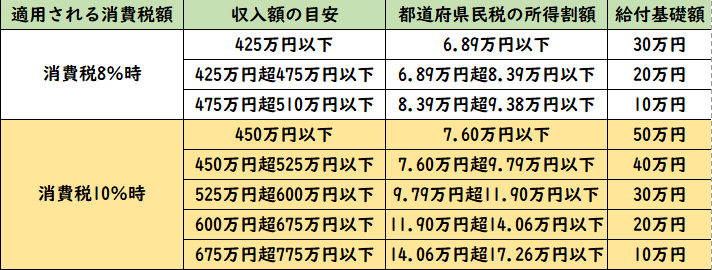

8%時 …都道府県民税の所得割額が9.38万円以下

10%時…都道府県民税の所得割額が17.26万円以下

・住宅ローンを使用しない場合(現金での購入)に限り、50歳以上で都道府県民税の所得割額が13.30万円以下の方

都道府県民税の所得割額とはなんぞや?

と、新人hanaの頭上はアイキャッチ画像のねこ2号のようにクエスチョンマークだらけ。

調べて分かったこととして、これは市町村が発行している住民税の課税証明書で確認することができるもの。

課税証明書は毎年5~6月頃に当年度分の発行が開始されます。

よって、すまい給付金に必要な課税証明書は、その人個人の住宅の引渡しを受ける時期によって申請に必要な課税証明書の年度が変わってきます。

ご自分がすまい給付金を受け取るために必要な課税証明書の年度が知りたい場合は、

【給付金額】

皆さま気になる給付金額!

表にまとめるとこんな感じです(ドーン)

消費税8%の時と比較して10%時の方が給付対象者の幅、ならびに給付額の幅が広がったことが分かるかと思います!

給付額が

8%時 最大30万円 → 10%時 最大50万円

その差、20万円!!!

しかも8%時は425万円以下の収入の方の場合に30万円の給付額が手に入っておりました。

しかし10%時は450万円以下の収入の方が手に入る給付額が50万円となっていることを考えれば

対象者の枠が広がり、額もあがったことが分かります。

この時気にしなければならないこととして、収入額と給付基礎額だけを見るのではなく、都道府県民税の所得割額も関係してくるということです。これは先ほどお話した課税証明書で確認可能なので、引き渡しの時期から逆算して課税証明書の年度を確定させたうえで自分がどれくらい給付を受けられるかを確認すると良いと思います。

【手続きについて】

このように住宅を購入する人にとってうれしいことがたくさんある「すまい給付金」

しかし!これはお家を建てたら自動的にこの恩恵を受けられるわけではありません(涙)

お引渡しから1年3ヶ月以内に申請手続きを行う必要があります。

そして申請書の形式、方法にはいくつかあります。

【申請書の形式】

取得住宅の種類 →「新築住宅」もしくは「中古住宅」

給付金受領方法 →「申請者本人が給付金を受領」もしくは「事業者が代理で給付金を受領」

住宅ローン利用の有無→「住宅ローンの利用あり」もしくは「住宅ローンの利用なし(現金取得)」

【必要書類】

これは新築住宅か中古住宅かなどにより異なってきます。

【申請方法】

まず申請書類を国土交通省の公式HPからダウンロードします。

記入方法などもダウンロードできるのでぜひご活用ください。

その後は

・すまい給付金事務局あてに郵送での申請

・すまい給付金申請窓口で直接申請する

・住宅業者などが申請手続きを代行するのも可能

これらの方法の中から選んでいただき、申請をします。

そして!申請を経て、1.5ヶ月から2ヶ月後に待ちに待った給付が行われます。

いかがだったでしょうか。

hanaはこのブログを書く前よりもこの制度のことが分かるようになったと思います。

ここまで長々と書いてまいりましたが、端折ってしまった部分が結構ありましたので、

次回の更新も楽しみにしていただけると幸いです~

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。