窓のレバーハンドルの形状について考えたことはありますか?

実は、断熱性能や機能は気にしてもレバーハンドルについてはきにすることはなかったです。それが10年以上前からヨーロッパの窓のハンドルに触れた始めた時は感じなかった形状なのに、10年以上慣れ親しんだドイツのレバーハンドルから久しぶりに国産サッシのハンドルに触れた際、

えっ、何この違和感は?

と感じてしまったのです。そこで改めて「この違いは何なのか」確認してみたくなったわけです。

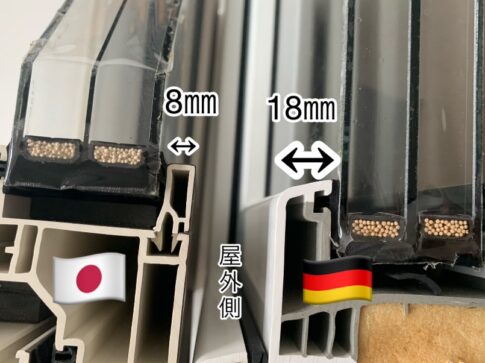

一目で分かる形状の違い

今では当たり前となってしまったドイツ樹脂サッシと日本の樹脂サッシのレバーハンドルを並べてみます。

写真で見比べてみると、ドイツと日本では驚くほど異なるデザインだということに気付きます。この興味深い違いの背景にある理由は何なのでしょうか。

写真を見ると、違いは明らかです。

写真左のドイツのハンドルは、丸みがかったフォルムが特徴的です。まるで人間が触れることに考慮して設計されたデザイン。握る部分が太く、手にフィットしやすいカーブになっているように感じます。例えば、背もたれから座面まで人間の体に合わせるよう誂えられた木製の椅子と同じ領域を感じます。

一方、写真右の日本のハンドルは、直線的で角ばった四角いデザインです。シンプルで機能的ではありますが、どこか工業製品らしいと言えばそんな印象です。

この違いはなぜ起こるのか?知りたくなったのでここからはAIの助けを借りて一緒に学ぶことにします。

この違いは偶然ではありません。それぞれの国の文化、使用環境、そして窓に対する考え方の違いが、ハンドルの形状に反映されているのです。

ドイツの「人間工学重視」デザイン

頻繁な使用を前提とした設計

ドイツでは、窓は毎日何度も開け閉めするもの。特にドレーキップ窓(内開き・内倒し窓)が主流で、換気のために頻繁にハンドルを操作します。そのため、握りやすさと操作性が最重要視されているのです。

曲線的な形状は、手のひらに自然にフィットし、力を効率的に伝えることができます。太めの握り部分は、手の小さな女性や高齢者でも楽に操作できるよう配慮されています。

長期使用での疲労軽減

ドイツの窓ハンドルは、エルゴノミクス(人間工学)の観点から設計されています。長時間使用しても手首や指に負担がかからないよう、握る角度や力の入れ方が最適化されているのです。

これは、ドイツが高齢化社会を見据えて、誰もが使いやすい「ユニバーサルデザイン」を重視していることの表れでもあります。

日本の「機能性重視」デザイン

シンプルさを重視する日本文化

日本のハンドルが角張っているのは、機能性とシンプルさを重視する日本の文化的背景があります。余計な装飾を排し、必要最小限の形状で機能を果たす——これは日本の伝統的な「用の美」の考え方と通じるものがあります。

製造コストの配慮

直線的で単純な形状は、製造コストを抑えることができます。複雑な曲線を持つ金型よりも、シンプルな四角い金型の方が安価に製作でき、大量生産にも適しています。

使用頻度と操作性の関係

ドイツ:毎日の換気習慣

ドイツでは、室内空気の質を保つために1日に3~4回は窓を開ける習慣があります。特に冬場でも短時間の換気を行う「ストスリュフテン」という文化があり、ハンドルの操作頻度が非常に高いのです。

そのため、握りやすく、力を入れやすい形状が不可欠。毎日何十回も操作しても疲れない、人間工学に基づいたデザインが求められているのです。

日本:限定的な使用場面

日本では、窓の開閉頻度は比較的少なく、主に季節の変わり目や大掃除の時などに限定されがちです。そのため、操作性よりも耐久性や見た目のスッキリ感が重視される傾向があります。

材質と製造技術の違い

ドイツ:高品質素材の使用

ドイツのハンドルには、高品質な樹脂や金属が使用されており、表面処理も丁寧です。UV耐性や耐候性に優れ、30年以上の使用に耐える設計になっています。

日本:コストパフォーマンス重視

日本のハンドルは、性能と価格のバランスを重視し、適正な品質を適正な価格で提供することを目指しています。過度な高機能化よりも、必要十分な性能を確保することを優先しています。

文化的背景の影響

ドイツ:「マイスター精神」

ドイツには、職人が技術を極める「マイスター制度」があり、製品の細部まで妥協しない文化があります。窓ハンドル一つにも、その精神が反映されているのです。

日本:「改善」の思想

日本には「改善(カイゼン)」の文化があり、無駄を省き、効率を追求する思想があります。これが、シンプルで機能的な四角いハンドルデザインに繋がっているのかもしれません。

どちらが優れているか?

実は、どちらが優れているかを一概に判断することはできません。それぞれ異なる使用環境と文化的背景を持っているからです。

ドイツタイプは、頻繁に使用する環境では確実に優位性を発揮します。握りやすく、長時間使用しても疲れにくい特徴があります。

日本タイプは、コストパフォーマンスに優れ、清掃がしやすく、シンプルな美しさがあります。

まとめ:デザインに込められた思想

窓ハンドルという小さな部品一つとっても、その国の文化や価値観、生活様式が色濃く反映されています。

ドイツの曲線的なハンドルは「人間中心設計」の思想を、日本の角張ったハンドルは「機能美」の思想を体現しているのです。

どちらも、それぞれの国の住環境や文化に最適化された、理にかなったデザインと言えるでしょう。今度窓を開け閉めする時は、ぜひハンドルの形状にも注目してみてください。そこには、深い設計思想が込められているのです。

との回答でした。

私はメカブが大好きです。ずっと毎日欠かさずメカブを食べます。ある時、それまではスーパーのカップ入りのメカブを美味しく食べていた筈なのに、新鮮な無加工の株を刻んだメカブを何日か連続で食べていて、それが無くなったのでカップ入りのメカブに戻った時です。

なに、これ!? これが毎日食べてたあのメカブ?

食感も味もすべてが違ものに降れたかのように感じたのです。

こうなると、元のメカブに戻れません。新鮮な直に刻んだメカブ以外なら食べたいとも思わなくなってしまいました。

食は舌が触れます。レバーハンドルは掌が触れます。並から上になった時はその落差はおいしい!止まり。ですが逆に、上に慣れた舌は並みに触れた途端、激しく反応してしまいます。これは不思議でなりませんが、お酒でもそうでした。

贅沢な温かさになれたカラダは、普通の温かさでは満足できなくなる。

人間てそういうものなのかもしれません。

コメントを残す