先日、3年?ほど使い続けた窓周囲ヒートブリッジ施工有無の比較BOXの扉が、凍り付いた霜で押し開けられたままになっていることに気付き、解凍のため屋外に放置したら窓周りもびしょびしょでボロボロになっている状況を確認。そこでどうせならリフレッシュしよう!ということになりました。

窓周囲ヒートブリッジ対策施工効果比較BOX復活!

一昨日の夜、リフレッシュして復活。冷凍スイッチONした一夜明けた昨日の朝のBOXの姿。

下の一般施工の木枠は黒ずみ、見かねたスタッフがテーピングしてくれてたものがですよ。こんなにきれいになって。しかも、岩手県産杉材ランバーが使われているじゃないですか。ちょっとしたことだけど、こういうのなんか嬉しいものです。

目視しやすくなった窓周囲ヒートブリッジ影響による結露

昨日の朝、一般施工の窓は樹脂枠とトリプルガラス共に結露。窓周囲ヒートブリッジ対策施工の窓はガラスのみの結露だったものが、今朝になると、

写真のように、樹脂サッシ外側にある窓枠まで冷やさてる状況が結露の浸みで確認できます。なんかね、初心に戻ったような気分です。

となれば、サーモカメラでチェックしたくなる悪いクセが疼きます。

窓周囲から冷えがガラスにまで影響

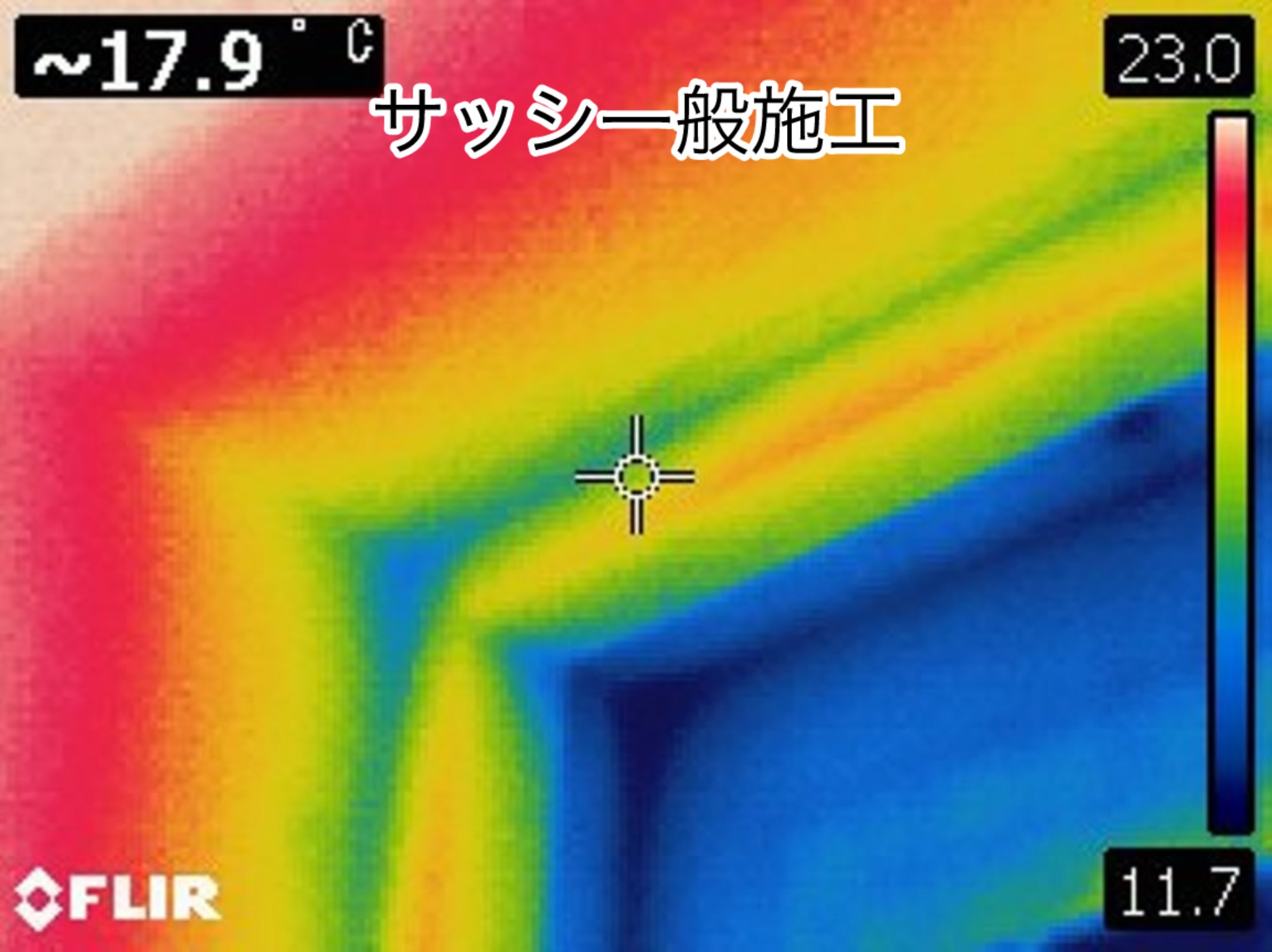

比較BOX下の一般施工の上側のサーモ画像を。

実際の家の窓でも、できるだけ正しくチェックしたいと思う場合、上側の温度画像を撮ります。下側になるとコールドドラフト(冷えの下降気流)の影響を受けてより冷えてしまっているからそれを避けるためです。

一番冷えてるいるのが樹脂枠直の外側だということがこのサーモ画像からわかります。

窓周囲から冷やされてしまうトリプルガラス

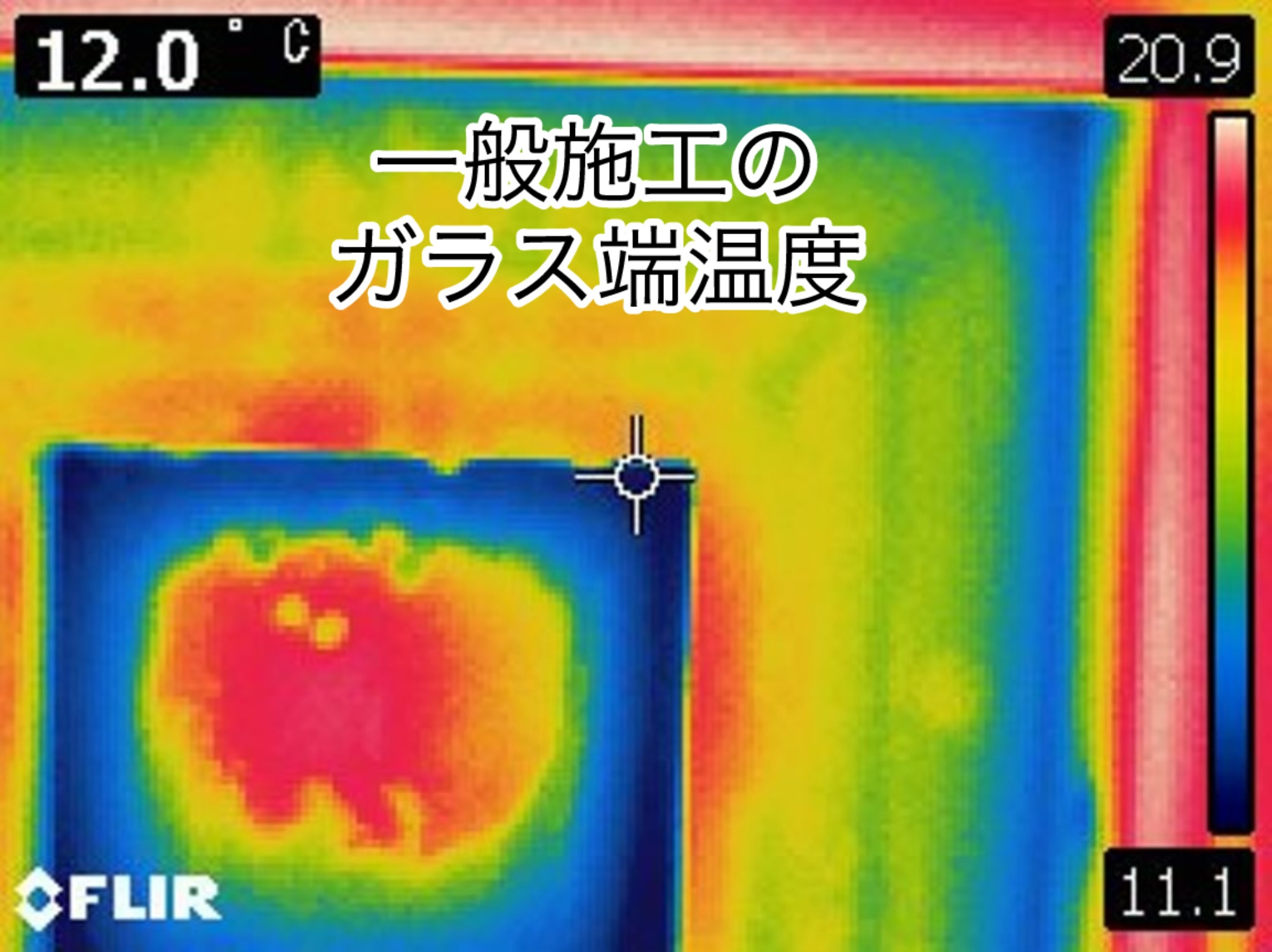

サッシ外側外周部から冷えていることはわかりました。そこで全く断熱性能の同じトリプルガラス端の温度をチェックしてみます。

半外付け樹脂サッシ一般施工の場合、トリプルガラス上部端の温度は12℃です

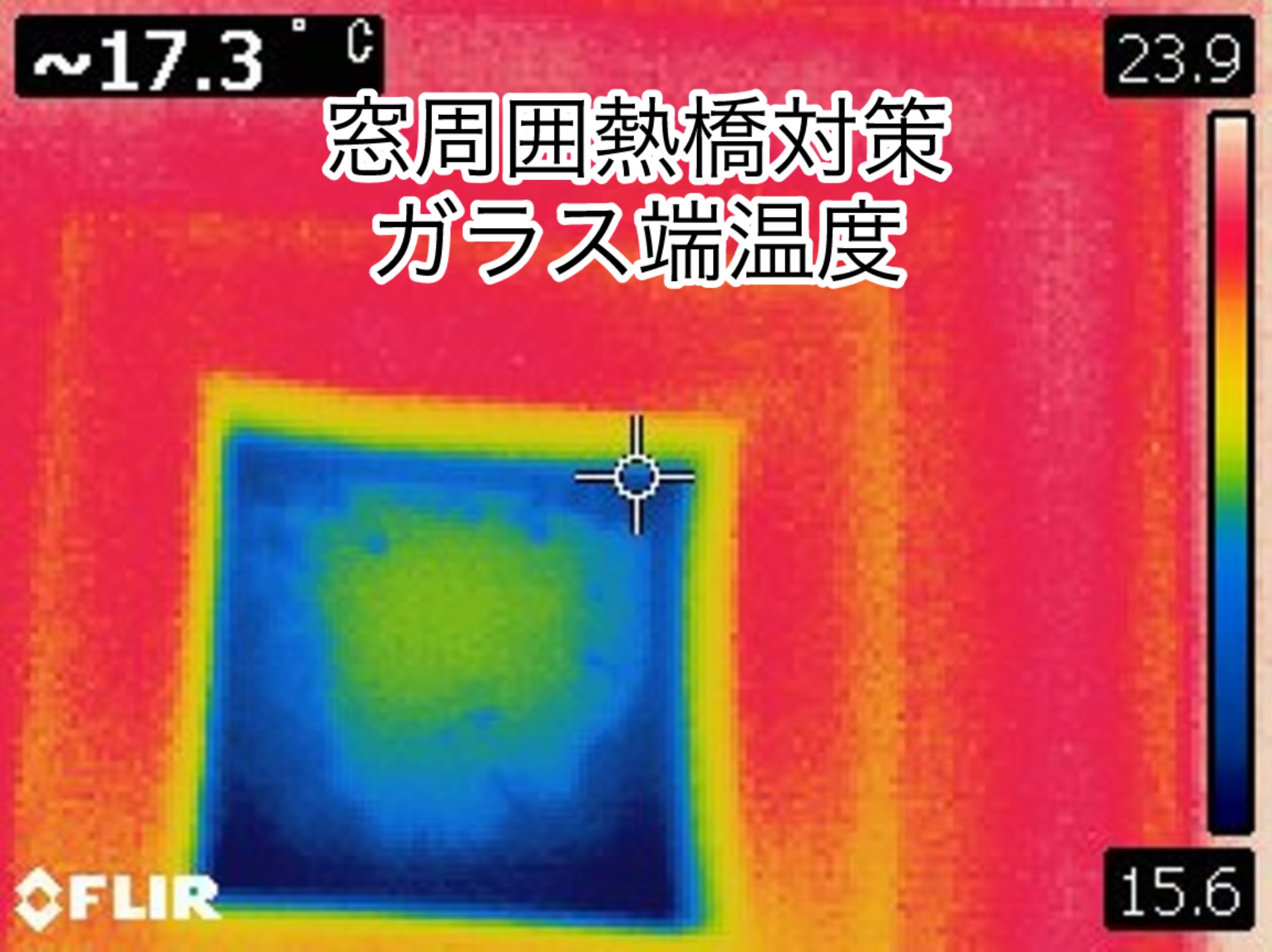

窓周囲ヒートブリッジ対策されたトリプルガラス上部端温度は17.3℃です。

窓周囲ヒートブリッジ対策施工の有無がガラスに影響を与えるその温度差は5.3℃にもなっています。そしてヒートブリッジ対策された窓の樹脂枠温度は殆ど室温に近いこともわかります。これが高断熱サッシの断熱性能を損なわず、且つ樹脂枠の断熱性能を向上させるために当社が特許取得している施工方法です。

窓周囲にあるヒートブリッジ(熱橋)て何?という方のために、これまでの経緯をまとめてみました。

~最初の気づきから特許取得までの物語~

はじめに

今日は住宅の断熱の中でも、ちょっとマニアック、でも暮らしに直結する「窓周囲熱橋(ヒートブリッジ)」のお話をします。 キーワードは、窓周囲熱橋 ヒートブリッジ 暖かい窓 ψinstall。このテーマは日本ではほとんど語られてこなかった分野ですが、実は「暖かい窓」をつくるために避けて通れない大切なポイントです。

2012年、最初の気づき ― サーモカメラが教えてくれた事実

窓枠よりも冷えていた「壁側」

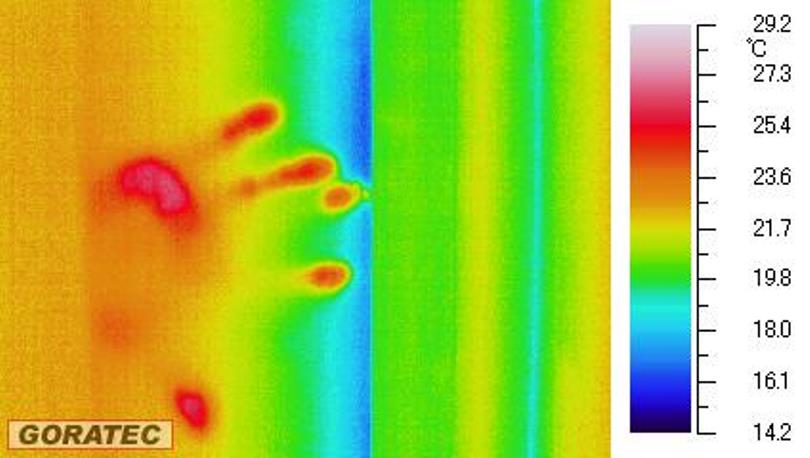

2011年冬、ドイツから輸入したサッシの断熱性能を確認するため、私はサーモカメラを片手に住宅を調査していました。そこで整理した画像の一枚に、衝撃を受ける瞬間がありました。

窓のサッシ枠を撮ったはずの場所で、なぜか壁側の方が冷えている…。

「これはサッシの間違いじゃないのか?」と何度も確認しましたが、どう見ても壁の側が冷やされているのです。

翌年2012年、再チェックするために壁に手形をつけて撮影した結果が、冒頭の画像です。壁の窓枠とサッシ枠の境界部分が、想像以上に冷えていたことがはっきりと映し出されました。

気づけなかった理由

振り返れば、それまでのサッシは性能そのものが低かったため、壁とサッシの両方が冷やされて「同じくらい低温」になっていました。そのため壁側だけが冷える現象には気づけなかったのです。ところがサッシの性能が大きく向上したことで、施工方法による差が浮き彫りになったのでした。

「最高級の食材を集めても、調理法が悪ければ台無しになる。」

まさにその時、私はそう感じました。

ψinstall(インストールψ値)という考え方との出会い

窓の性能は取り付け方で変わる

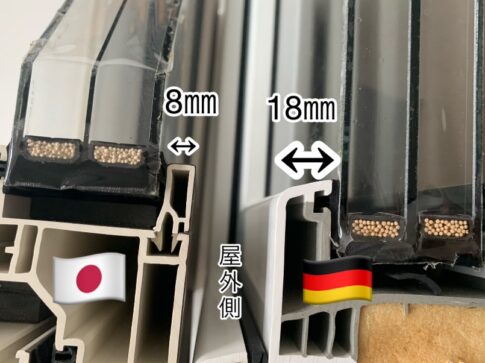

調べていく中でたどり着いたのが、ψinstall(インストールψ値)という考え方です。これは窓自体の性能値(Uw値)だけでなく、「窓の取り付け方によって変化する性能」を表す指標です。

日本ではほとんど議論されていませんが、ドイツや北欧では当たり前のように検討され、設計に反映されています。窓そのものがどんなに高性能でも、取り付けが悪ければ窓周囲熱橋(ヒートブリッジ)が発生し、壁との境界部から熱が逃げてしまうのです。

実験棟での検証と失敗の積み重ね

1回目・2回目の挑戦

2012年の気づきを出発点に、私たちは実験棟を建てて試行錯誤を始めました。最初のテスト、次のテストと繰り返す中で、思ったような成果が出ないこともありました。

「これじゃあ、期待したほど効果はないよなあ…」

そんな悔しい結果もありましたが、それでも諦めず改善を重ねました。

3度目の挑戦で掴んだ成果

2017年、三度目のチャレンジを経て2018年1月。ついにサーモカメラに映った画像は、壁側の温度がサッシよりも高いという逆転現象を示していました。

「これは間違いなく成果だ!」

この瞬間、何年も積み重ねてきた挑戦が実を結んだと感じました。

窓周囲熱橋(ヒートブリッジ)対策のメリット

断熱性能を最大限に活かせる

どんなに高性能なトリプルガラスや樹脂サッシを使っても、窓の取り付け部分から熱が逃げてしまっては意味がありません。ψinstall対策を行うことで、窓そのものの断熱性能を正しく発揮できるようになります。

結露リスクを大幅に減らせる

窓周囲の熱橋は、冬の結露の原因になります。壁内で結露が起これば、カビや腐朽のリスクが増し、住宅の寿命を縮めてしまいます。ヒートブリッジ対策は、住まいを長持ちさせるための基本でもあるのです。今後は夏型結露も注視していく必要があるかもしれません。

光熱費の削減に直結

窓周囲熱橋が減ることで、冷暖房効率が高まり、光熱費の削減につながります。気密性能C値が悪ければ、光熱費がかかることは殆どの人が知っているのではないでしょうか。C値に匹敵するほどの光熱費差になる可能性もあるのです。特に冬の暖房費が高い家庭では、効果がはっきりと実感できます。

快適な室内環境を維持

ヒートブリッジ対策で窓枠の冷えに因るコールドドラフトを抑えることに繋がります。結果、部屋ごとの温度差や、窓際のヒヤッとした寒さを解消できます。健康面でもヒートショックのリスクを減らし、安心して暮らせる家づくりに直結します。

特許取得までの道のり

試行錯誤の7年間

2012年に気づき、2018年に成果を確認するまで、実に7年を要しました。その間、何度もテストを重ね、改良を繰り返しました。7年という年月はかかりましたが、その過程こそが特許取得につながる大きな財産となったのです。

特許によって守られる施工技術

私たちが取り組んできた窓周囲熱橋対策の施工法は、日本では前例が少なく、独自の工夫の積み重ねでした。その結果、オリジナルの施工法として特許を取得するに至りました。これによって、窓の断熱性能を最大限に引き出す施工技術が、他にはない私たちの強みとなったのです。

窓周囲熱橋対策が「世界の普通」に

日本の住宅を変えるために

世界の基準から見れば、日本の住宅性能はまだまだ改善の余地があります。窓周囲熱橋(ヒートブリッジ)対策は、その中でも特に取り組むべき重要課題です。

私たちができることは、日本の「普通」を、世界の「普通」に近づけること。その第一歩が、ψinstallを意識した窓周囲の施工改善なのです。

まとめ:暖かい窓はψinstallから生まれる

「暖かい窓」とは、単に性能の高いサッシを選ぶことではありません。窓周囲ヒートブリッジ(ψinstall)を徹底的に抑え、窓の取付後の断熱性能(Uwinstalled)まで考え抜いた施工によって初めて実現できます。

2012年の小さな気づきから始まり、7年の試行錯誤を経て特許取得に至ったこの歩みは、これからの日本の家づくりにとって大きな意味を持つのではないかと。

断熱等級6、断熱等級7など、これまで以上に高い断熱性能が求められる時代に入っています。業界の中では、断熱等級を満たすために窓が小さくなり窓数も減らすのだという話も耳にします。

それって、何かが変です。

そういう手段を用いる必要など無くすために、窓の断熱強化を考えないといけない筈なのに。

これからも、世界に通じる「普通の暖かい窓」を、ここ日本で当たり前にしていきたいと思います。

コメントを残す