20年ほど前は、ドイツ・北欧における省エネルギー住宅への関心の高さを知るとともに、私の中ではドレーキップ窓への関心が急速に高まった時期。特に高断熱住宅を目指す建築主や設計・施工者には、このドイツ発祥の窓システムが新たなスタンダードとして認識されるようになると思えたのです。今日は当社ではお馴染みの窓ですが、改めてドレーキップ窓の基本構造から日本とドイツの違い、そして最新のトリプルガラス樹脂サッシとの組み合わせによる革新的な住宅性能の可能性について、ヨーロッパから窓サッシ輸入・施工し歴20年以上になる経験的視点で詳しく解説してみようと思います。

ドレーキップ窓とは?基本構造と開閉メカニズムの完全解説

ドレーキップ窓とは、ドイツ語で「回転・傾斜」を意味する「Drehen(回転)」と「Kippen(傾斜)」を組み合わせたもので頭文字をとってDKと言われ、一つのハンドル操作で内開きと内倒しの両方の開閉方式を実現できる高機能な窓の開閉システムです。

この革新的な窓システムの最大の特徴は、ハンドルの回転角度によって異なる開閉モードを選択できることにあります。ハンドルを90度回転させると通常の内開き窓として機能し、180度上側に回転させると上部が室内側に傾く内倒し窓として動作します。この二つの開閉方式を一つの窓で実現することで、使用シーンに応じた柔軟な換気調整が可能となっています。

内開きモードでは窓全体が大きく開くため、ガラス拭きなどの掃除やメンテナンスが容易になり、緊急時の避難経路としても機能します。一方、内倒しモードでは上部のみが開くため、プライバシーを保ちながら効率的な換気(専用スクリーン採用時)を行うことができ、特に就寝時や外出時の防犯性を重視した換気に適しています。

複数の窓の組合せ一体とした窓をコンビネーション窓と呼んでいる。今日は2連窓2タイプの違いを紹介。一つは換気重視のドレーキップ2連窓。またもう一つは布団干しにも便利な片ドレーキップの全開タイプ。些細な違いだけれど、暮らしに合わせた窓びをしてみるのもいいと思う。#窓選び pic.twitter.com/cYQsUoxEdg

— oyakata (@ooyakata11) October 27, 2023

一般に、高窓だけがドレーキップ窓として紹介されがちですが、テラス窓もあるということを知ってもらえたらと思います。

全開する3層ガラスのフォールディングドア。内倒し換気&出入り用のドレーキップ窓と全開となる折畳部との網戸は以前は真ん中分けだった。それがいつの間にかドレーキップと折戸部接点に。えっ、いつから?すると…この方が便利だと思いまして…作ってみたと。実に良いよ!と、結果当社オリジナルに笑 pic.twitter.com/c0RG9WkMWB

— oyakata (@ooyakata11) October 21, 2024

ドレーキップ窓の構造的特徴と技術的優位性

ドイツのドレーキップ窓の構造的な特徴として、特殊なヒンジシステムとロック機構が挙げられます。従来の日本の窓とは大きく異なり、窓枠の四辺すべてに気密性を確保するためのガスケットが3カ所に配置され(日本は一般に2カ所)、多点ロック機構によって均等な圧着力を持つしくみとなっています。

この多点ロック機構は、窓サッシの周囲に配置された複数のロック点が同時に作動することで、従来の1点または2点ロックシステムと比較して格段に高い気密性と水密性を実現しています。また、ヒンジ部分には耐久性の高い特殊金属が使用され、頻繁な開閉操作にも十分に対応できる設計となっています。

さらに、ドレーキップ窓はトリプルガラスであっても開閉時の操作荷重が軽く設計されており、高齢者や小さなお子様でも安全かつ容易に操作することができるのも魅力です。

日本とドイツのドレーキップ窓サッシ・製造技術の決定的違い

日本とドイツにおけるドレーキップ窓の最も大きな違いは、気候条件に対する設計思想の違いにあるように感じます。ドイツのドレーキップ窓は、厳しい冬季の寒冷気候に対応するため、極めて高い断熱性能と気密性能を重視した設計となっています。

本場ドイツのドレーキップ窓の特徴と性能基準

ドイツ国内で使用されるドレーキップ窓は、ドイツ建築規格(DIN規格)に基づいた厳格な性能基準をクリアする必要があります。特に注目すべきは、窓全体の熱貫流率(Uw値)が0.8W/㎡K以下という極めて高い断熱性能要求です。これは日本の省エネルギー基準と比較すると約3倍以上厳しい基準となります。

ドイツのドレーキップ窓では、一般的にトリプルガラス(三層ガラス)が標準仕様として採用され、ガラス間にはアルゴンガスやクリプトンガスが充填されています。また、優れたLow-E膜(低放射膜)を複数層にコーティングすることで、太陽熱の取得と放射の最適化を図っています。

サッシフレームには、高い純度の樹脂を採用することで樹脂の耐久性が担保され、特に断熱性能を重視しながら、豊富なカラーバリエーションや木製サッシと見間違うような高いレベルの質感を選択することができます。このカラー樹脂純度もフレーム純度に合わせることで高い耐候性も備える構造となっているのです。これらの材料選択により、フレーム部分での熱橋(ヒートブリッジ)を最小限に抑制しています。

樹脂フレームには豊富な連結部材があり、複数のガラスを組み合わせた連窓一体のコンビネーションデザインを可能にしているのも特筆すべき価値が一つだと感じています。

日本のドレーキップ窓の適応設計と課題

日本国内で製造・販売されているドレーキップ窓は、東日本震災後大きな進化を遂げています。省エネ性の観点からトリプルガラスの採用比率も寒冷地の北日本に限らず関西方面でも注目されるようになっています。

日本のドレーキップ窓では、内部結露を防止するためのガスケット材料の選定や、サッシを構成する樹脂の厚さなどドイツの樹脂サッシに比べるとまだまだ改良すべき点は多いと感じます。また、台風などの強風に対する耐風圧性能も、ドイツよりも高い性能が求められるはずなのに、ドイツサッシはサッシ枠のすべてに鉄心が挿入されフレーム強度の向上されているのに、日本では一般の高窓は樹脂のみの構成が一般的です。

日本向けの適応設計により、断熱性能についてはドイツ本場の製品と比較してガスケット数、樹脂純度、ガラススペーサーなど若干の性能低下が見られるのは否めません。これは、コスト面での制約や、日本の建築慣習との調整によるものだと思いますが、今後技術向上により、この性能差は徐々に縮小されることを期待したいところです

トリプルガラス樹脂サッシとドレーキップ窓の最強組み合わせ

現代の高断熱住宅において、トリプルガラス樹脂サッシとドレーキップ窓の組み合わせは、最高峰の窓性能を実現する理想的なしくみではないかと思います。この組み合わせにより、従来の日本の窓では到達困難な超高断熱性能を実現することが可能となります。

トリプルガラスの樹脂構造と断熱メカニズム

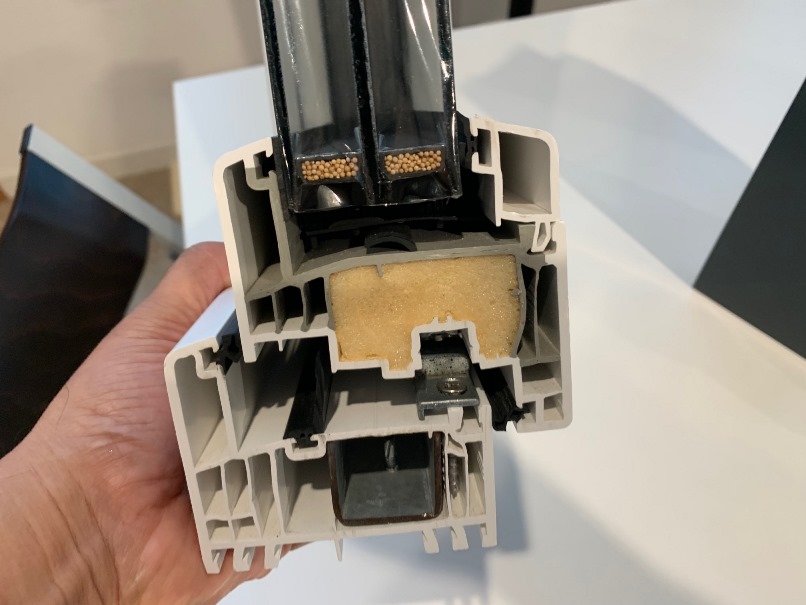

トリプルガラスは、3枚のガラス板を2つの中空層で構成した高性能ガラスユニットです。当社の構成は、外側から3mm+16mmアルゴンガス層+4mm+16mmアルゴンガス層+3mmといった仕様となり、合計厚さは42mmとなっています。この厚いガラス構成により、熱の伝導、対流、放射の三つの熱移動経路を効果的に抑えています。

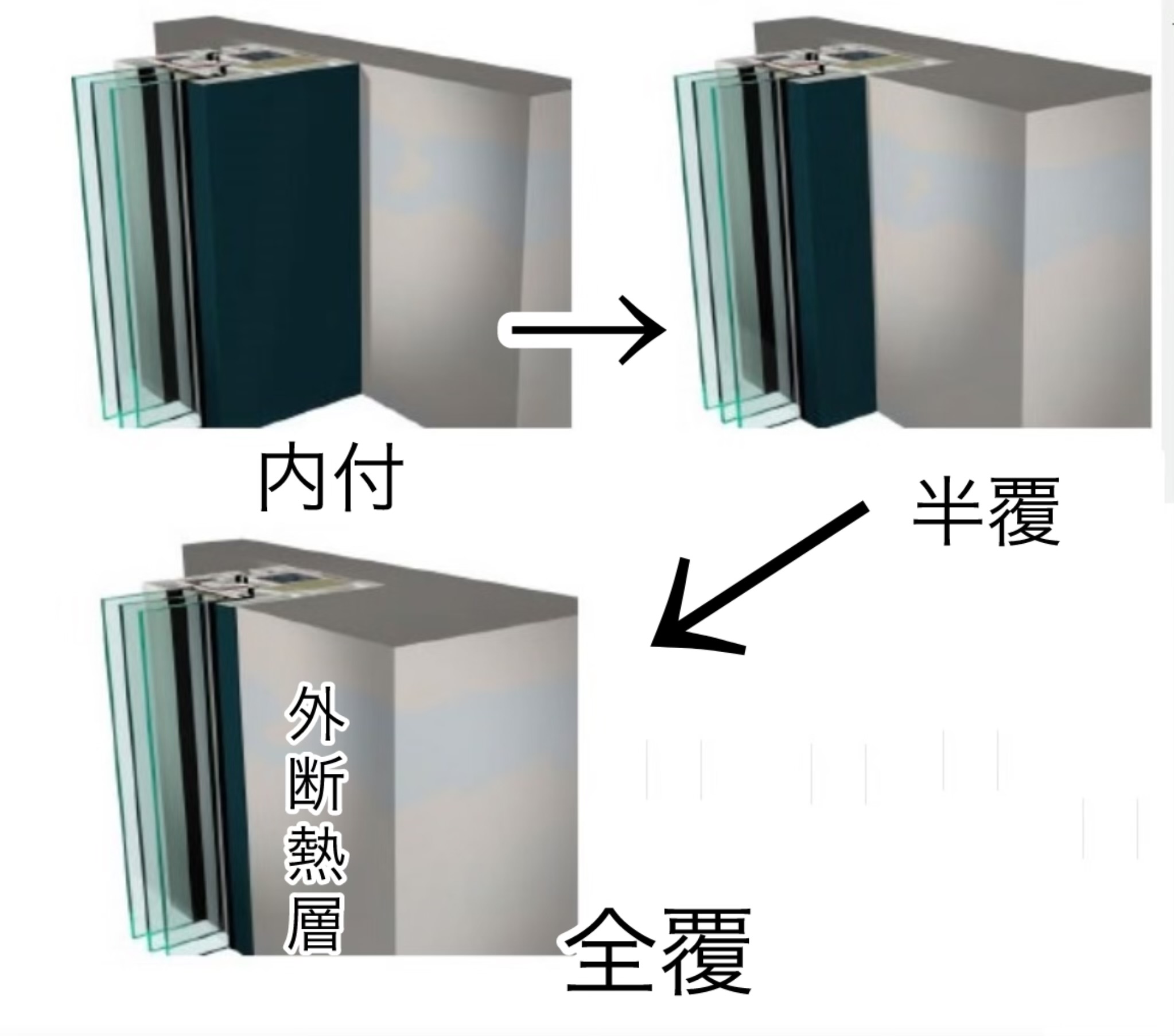

ここで問題になるのが樹脂枠の断熱性能です。一般的にトリプルガラスの断熱性能に対し樹脂枠の断熱性能が遠く及ばないのです。ドイツの樹脂枠でもトリプルガラスより3割から4割劣っているのが現状です。この問題を解決すべく採用された日本とドイツの違いが、以下だと感じます。

ドイツ:

樹脂枠に外張り断熱層を伸ばし重ねることで窓周囲熱橋対策しながら樹脂枠の断熱性能を上げ、窓全体の断熱性能向上を実現

日本:

樹脂枠の見付け面を減らし、断熱性の高いガラス面比率を上げサッシのみの断熱性能向上を実現

これは日本の建築システムがこのような選択をせざる負えないしくみなのです。以下に、ドイツのサッシ枠まで断熱で覆ってしまうしくみを紹介します。

樹脂サッシフレームの断熱性能と耐久性

樹脂サッシフレームは、アルミニウムサッシとよく比較して熱損失を大幅に削減!とか説明されることも多いようですが今更なのでここでは省きます。初めてドイツのドレーキップ窓の断面を観た時は驚いたものです。だってその樹脂サッシの断面は、多室構造(マルチチャンバー構造)を採用しており、フレーム内部に複数の空気層を形成することで、さらなる断熱性能向上を実現していたのです。

同時期、日本の樹脂サッシは一層構造、ガラスはペア、スペーサーはアルミのみだったのですから、私が受けた衝撃は想像できるのではないでしょうか。

最新の樹脂サッシでは、5~7室の中空構造や断熱材を充填したものまであるのですが、4層ガラスもあり、これらにより熱貫流率を0.3W/㎡K程度まで低減することが可能になっているようです。また、今後樹脂材料自体の改良により、紫外線耐性や耐久性がより向上していくでしょう。となれば将来の窓交換もしくは性能の高いガラスへの交換などの容易性は重要な要素になってくるのかもしれません。

ドレーキップ窓のメリット・デメリット徹底分析

ドレーキップ窓の導入を検討する際には、そのメリットとデメリットを正確に理解することが重要です。特に、従来の日本の窓システムとの違いを明確に把握することで、最適な選択が可能となります。

ドレーキップ窓の圧倒的メリット

ドレーキップ窓の最大のメリットは、その卓越した断熱性能と気密性能にあります。多点ロック機構により、窓周囲全体で均等な圧着力を実現することで、C値(相当隙間面積)を従来窓の10分の1以下に削減することが可能です。これにより、冷暖房エネルギーの大幅な削減と、一年を通じた快適な室内環境の維持が可能になります。

換気性能の面では、内倒しモードにより微細な風量調整が可能となり、就寝時や外出時でも安全で効率的な換気を継続できます。この機能は、24時間換気システムとの連携により、さらなる室内空気質の向上に貢献します。防犯性の観点からも、内倒し時の開口部は上部のみとなるため、侵入を困難にしながら換気を確保できる点が高く評価されています。そのために、通常のカーテンでは物足りず自社製作するようになったのです。

岩手県滝沢市の見学会邸から。

住宅地で家を建てる時、隣家と近い窓のガラスを型ガラスにしたり、カーテン閉め切りだったりするけど、プライバシーを保ちつつ見たい青空だけ切り取ることもできるドレーキップ窓用スクリーン。内倒し換気の為だけじゃないってのがいい。 pic.twitter.com/NGQfMGzlz7— oyakata (@ooyakata11) April 13, 2024

メンテナンス性についても、内開きモードにより室内側から窓の外面清掃が可能となり、高層階や手の届きにくい場所に設置された窓でも、安全かつ容易に清掃を行うことができます。また、高品質なハードウェアの使用により、適切なメンテナンスを行えば40年以上の長期使用が可能とされています。ドイツでは樹脂枠に耐紫外線用のワックスまでありますので。

ドレーキップ窓のデメリットと対策

ドレーキップ窓のデメリットとして最も大きいのは、初期導入コストではないでしょうか。一般的な日本のトリプルガラスの縦滑り出し窓と比較すると、デザインによりますが2~4割ほどのコストが必要となる場合があります。しかし、長期的な省エネルギー効果や耐久性を考慮すると、ライフサイクルコストでは優位性を示すケースが多くあります。このコスト問題は、窓スタイルの選択によるコスト縮小や住宅の省エネルギー性能向上による光熱費削減効果により投資回収期間の短縮が可能です。

ドレーキップ窓の設置スペースの制約も考慮すべき点です。普段使いは内倒しが主ですが、内開きモードでは窓が室内側に開くため、窓サイズによっては窓前に十分なスペースを確保する必要があります。この問題に対しては、設計段階での適切な間取り計画や、家具配置の工夫により対応可能です。

高断熱住宅におけるドレーキップ窓の重要性と省エネ効果

現代の住宅建築において、高い断熱性の確保は環境負荷削減とランニングコスト削減の両面から極めて重要な要素となっています。特に、2025年から義務化される省エネルギー基準への適合において、ドレーキップ窓の役割は決定的な重要性を持ちます。

ZEH・パッシブハウス基準達成への貢献

ドレーキップ窓とトリプルガラス樹脂サッシの組み合わせは、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)やパッシブハウス基準の達成において中核的な役割を果たします。特に、パッシブハウス基準では窓の取付後の窓周囲熱橋(ψinstall)を含めた窓全体の熱貫流率(Uwinstalled)0.85W/㎡K以下という厳格な要求があり、これを満たすためにはドイツのドレーキップ窓レベルの高性能窓が不可欠となります。

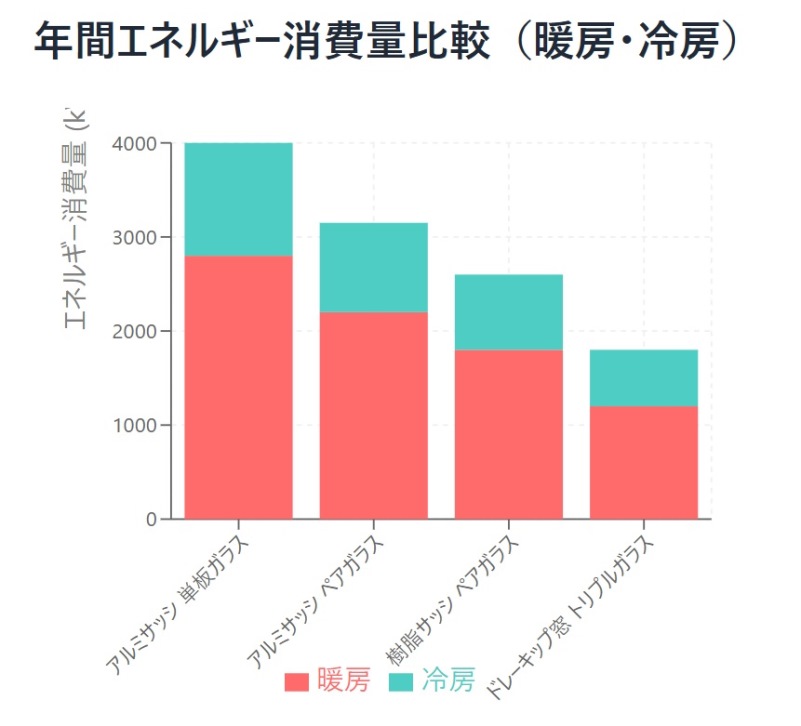

実際の省エネルギー効果として、従来のアルミサッシ単板ガラス窓からドレーキップ窓への変更により、暖冷房エネルギーを50~70%削減することが可能です。年間の光熱費削減額は、住宅規模や地域により異なりますが、一般的な戸建住宅で年間10~15万円程度の削減効果が期待できます。

室内環境の質的向上効果

高断熱性能を持つドレーキップ窓は、単なる省エネルギー効果にとどまらず、居住者の健康と快適性に大きく貢献します。優れた断熱性能と換気性能により、窓面での結露発生を大幅に抑制し、カビやダニの発生リスクを低減します。また、室内温度の均一化により、ヒートショックのリスク軽減や、アレルギー症状の改善効果も報告されるようになっています。

音響性能の面でも、ドレーキップ窓の気密性の高さと多層ガラス構造により、外部騒音の侵入を大幅に抑制します。特に、交通量の多い道路沿いや商業地域では、その遮音効果により静寂で快適な居住環境を実現することができます。

当社のyoutube を参考に観てください。

https://www.youtube.com/watch?v=2J1gmNSPmnY

ドレーキップ窓の選び方・設置時の重要ポイント

ドレーキップ窓の選定と設置においては、建物の特性や使用条件に応じた適切な仕様選択が重要となります。特に、南北に長い日本の多様な気候条件や建築様式に対応するため、詳細な検討が必要かもしれません。

地域別・用途別の最適仕様選択

寒冷地においては、より高い断熱性能を持つ仕様の選択が重要となります。具体的には、トリプルガラスの中空層厚さを16mm以上のアルゴンガス層とし、可能ならクリプトンガス充填仕様を選択することで、熱貫流率0.7W/㎡K以下の超高断熱性能も可能となります。また、樹脂サッシフレームについても、6室以上のマルチチャンバー構造を持つ高性能タイプを選択し、先に紹介した外張り断熱層でサッシ枠まで覆うと良いでしょう。

温暖地域では、夏季の日射遮蔽性能を重視した仕様選択が重要となります。Low-E膜の種類や配置を最適化し、日射熱取得率を0.4以下に抑制することで、冷房負荷の大幅な削減が可能となります。また、内倒し機能を活用した自然換気により、中間期の無暖房・無冷房期間の延長も期待できるはずです。

施工品質管理と長期性能維持

ドレーキップ窓の性能を長期間維持するためには、適切な施工と定期的なメンテナンスが不可欠です。特に、気密性能を確保するための窓枠とガラスとガスケットの交換が容易であるか、窓周囲の防水のメンテナンス性、遠い将来まで考えるならガラス交換やサッシ自体の交換時の容易性まで考慮されると良いと思います。

設置後のメンテナンスについては、年1回のハードウェア調整と清掃、5年に1回のガスケット交換により、初期性能の維持が可能です。特に、多点ロック機構の不具合は寒い冬に窓周囲に手をかざしチェックするのがおすすめです。

夢にみるドレーキップ窓が実現する次世代的住宅性能

ドレーキップ窓は、単なる窓システムにとどまらず、住宅全体の性能向上と居住者の生活品質向上を実現する可能性を秘めています。特に、トリプルガラス樹脂サッシとの組み合わせ、窓周囲熱橋対策、さらには施工段階における樹脂枠の断熱性能・耐久性向上まで可能にしてくれます。従来の日本の住宅では困難とされてきた超高断熱性能の窓の実現が可能となります。

日本とドイツの技術的な違いを理解し、それぞれの利点を活かした適切な仕様選択により、快適で省エネルギー、かつ持続可能な住環境の構築が実現できるはずです。初期投資コストの高さという課題はありますが、長期的な省エネルギー効果と居住性の向上を考慮すると、その価値は十分にあると私は確信しています。

今年2025年、省エネルギー基準義務化となり、様々な情報を知ることでドレーキップ窓は今後さらに注目されるのではないかと思います。実際、関西方面からドレーキップ窓スクリーンに関するお問い合わせからも、ここ数年注目度が高くなっていることを感じます。ドレーキップ窓は欠かすことのできない重要な選択肢として、その地位を今後確立していくのではないでしょうか。

機会があるようでしたら、ドイツのドレーキップ窓をフレームフォルムやフレーム表面なども注意深く観てください。きっとまた、新たな発見があるかもしれません。

コメントを残す