当社大共ホームでは窓の高断熱化を目的にドイツの樹脂サッシを採用しています。ドイツサッシは奥が深く採用するようになってから既に10年以上になるのに未だわかっていないことが多いことに気付かされます。そこで、ドイツの樹脂サッシのしくみをもっと知るべく、カットサンプルや端材を使い暇があれば遊びで直に触れながら創造力を高めようとしていた時の話です。

最近は樹脂サッシのジョイント系部材から、交換用ガスケット部材のしくみを確認しているところでだったのです。

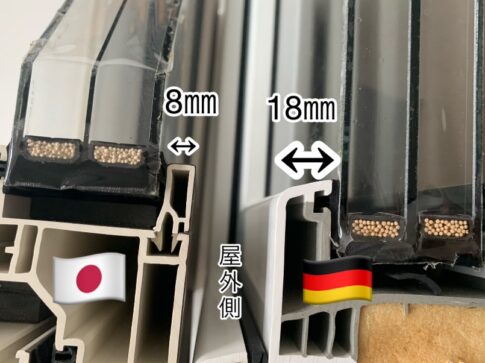

国産樹脂サッシとドイツ樹脂サッシで触れてわかるゴムの違い

国産サッシとドイツサッシで、ガスケットに触れていると、ゴムの触感が違うことに気付きます。弾力性?強度?厚さ?なのか、いずれ違うのです。

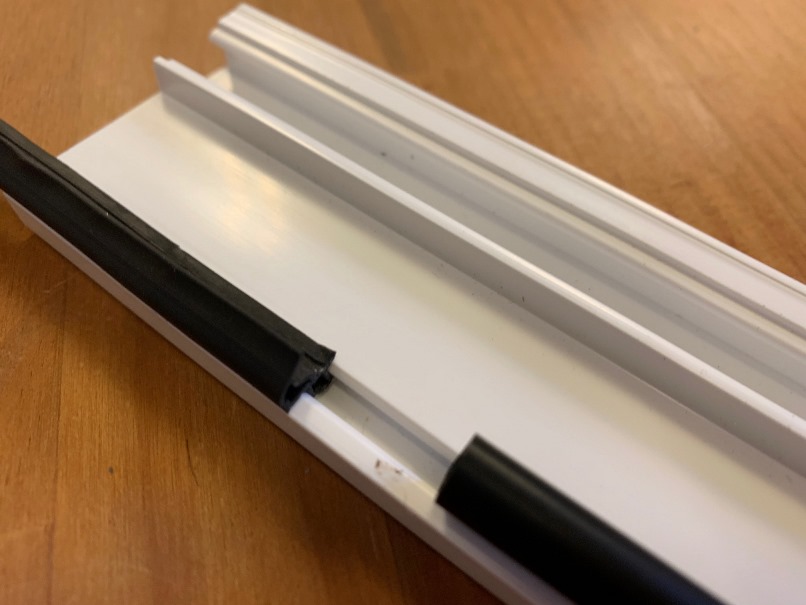

写真は交換用ガスケット2種類を端材両サイドから差し込んでみている状態です。ドイツでは交換用ガスケットが使用部位毎に何種類か用意されているのもドイツの凄さを感じます。

そこでガスケットのゴム一つにも、日本のサッシとドイツのサッシでは違いがあるのではないか?と思い、念のため確認してみることにしたのです。

手っ取り早く確認するならAIさんです。AIさんもよく間違えますから、2つのAIチャットGTPとClaude両方に確認してみました。

日本とドイツで樹脂サッシのガスケットのゴムに組成に違いはありますか?

この質問を投げかけると、チャットGPTが簡潔にまとめてくれたのが以下の内容です。

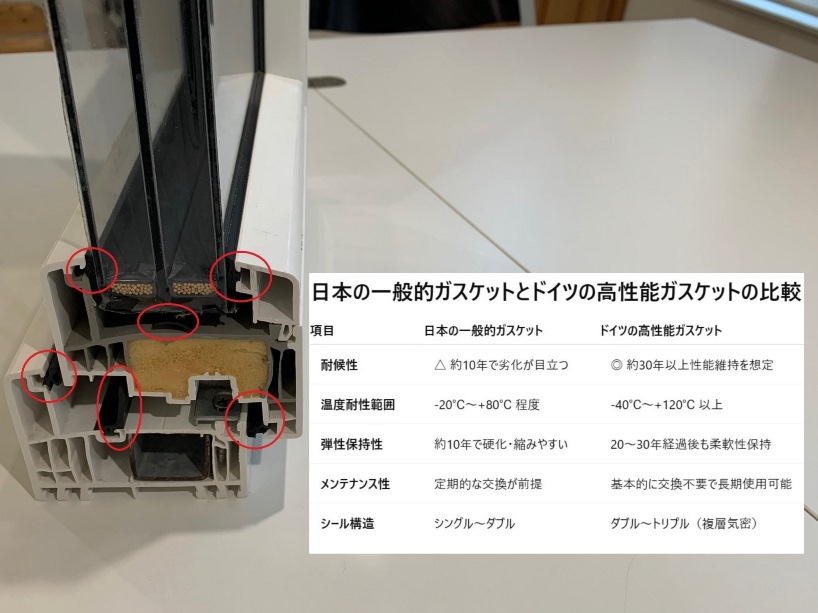

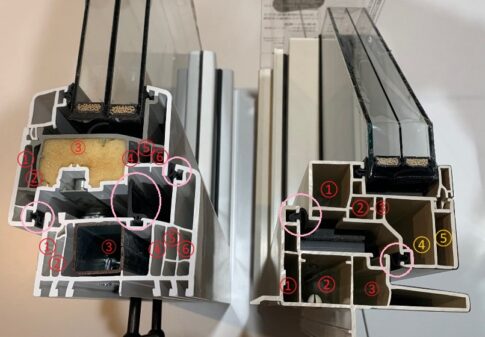

画僧サッシ断面の〇で囲った部分が当社で採用しているドイツサッシのガスケット部です。国産サッシでは中間部のガスケットはなく、2ガスケットが一般的ではありますが。

樹脂サッシガスケットの耐候性

国産ガスケットのゴムは、10年ちょっとで劣化が目立つ可能性を示唆しているのに、ドイツ樹脂サッシに使われるガスケットのゴムは、約30年以上性能維持を想定しているとのこと。

ガスケットの温度耐性範囲

国産ガスケット:-20℃~+80℃程度に対し、ドイツガスケット:‐40℃~+120℃以上

小さなことだけど、”程度”と”以上”の違いが気になります。

先日の猛暑日の車のボンネット温度は、岩手でも70℃を超えます。もし同じように、サッシの樹脂カラーが黒系だったとしたら同じ程度の温度になり得るということになりますね。

ガスケットの弾性保持特性

国産ガスケット:約10年で硬化・縮みやすい

ドイツガスケット:20~30年経過後も柔軟性保持

ガスケットのメンテナンス性

ここに関しては疑問が!?

国産ガスケット:定期的に交換が前提

国産樹脂サッシが定期的にガスケットの交換が前提ならば、ガスケットの交換を勧められたことも事前に教えてもらったことがないのは実に不思議なことです。しくみとして、ガスケット交換を前提のしくみにはなっていないのでは?とも思ってしまいます。

ドイツガスケット:長期的に交換不要で長期使用可能

長期的に交換不要とありますが、長期的とはどのようなスパンでのことかわかりません。ドイツの樹脂サッシこそ、冒頭の写真のようにガスケット交換を前提として考えられているということです。

最後のシール構造というのが、2ガスケットか3ガスケットと言われる部分になります。

ガスケットのゴム一つ、日本とドイツではなぜ、ここまで違うのか?

ていうことがもう一つのAI”Claude”が解説してくれたので紹介します。

日本とドイツの樹脂サッシで使われるガスケットの耐久性が違う理由

チャットGPTと同じ質問を投げかけたあとの回答をそのままコピペします。

はい、ドイツと日本の窓サッシ用ガスケットのゴム組成には明確な違いがあります。

ドイツ製ガスケットの組成特徴:

主要材質:

- 高品質EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム):PVC樹脂サッシと複層ガラス採用の「ドイツの窓」エーデルフェンスター。マルチセル+センターシール構造で、高品質のPVC樹脂を小さな空間に区切ることで、断熱性と剛性を高めています。

- センターシール構造:多層シール機構による高気密性を実現

- 特殊添加剤:UV安定剤、オゾン耐性剤を高配合

日本製ガスケットの組成特徴:

主要材質:

- 標準EPDM:材質はEPDM(エチレンプロピレン)をブレンドしているので、外部に面した扉やサッシに使用が可能です ガスケット – Wikipediaが、ドイツ製ほど高純度ではない

- クロロプレンゴム(CR):コスト重視で併用される場合が多い

- 複合構造:ゴムスポンジとゴムソリットが一体化となった、ソフトな手ざわりの中にしっかりした安定感がある商品

組成上の主な違い:

1. 純度・品質レベル:

- ドイツ:医療グレード並みの高純度EPDM使用

- 日本:工業グレードEPDM、コスト重視

2. 添加剤組成:

- ドイツ:高濃度UV安定剤、オゾン耐性剤、熱安定剤配合

- 日本:標準レベルの安定剤、可塑剤多用

3. 硬度設定:

- ドイツ:Shore A 60-75度の精密制御

- 日本:Shore A 50-70度の幅広い範囲

4. 構造設計:

- ドイツ:多点接触による段階的シール

- 日本:単一接触面によるシンプルシール

性能差: EPDMは耐久性、耐オゾン性に優れているため、窓わくゴム、スチームホース、自動車用部品等の屋外環境で使用されますが、ドイツ製はより長期間の性能維持が可能で、通常20-30年の耐用年数に対し、日本製は10-15年程度とされています。

この違いは、ドイツの厳格な建築基準(パッシブハウス基準等)と日本の実用性重視の設計思想の差を反映しています。

1. 純度・品質レベル 2. 添加剤組成 3. 硬度設定 のこの3項目が日本とドイツの違いをもたらしているようです。

高断熱樹脂サッシガスケットにある日独の違いまとめ

高気密・高断熱住宅は当たり前の時代、「高気密・高断熱住宅ではありません!」というハウスメーカーを探す方が奇跡と言える世の中です。「高気密です!C値0.○○です!」と言ったところで、築10年以上経過すると、樹脂サッシのガスケット部が劣化することで隙間が発生するリスクは大きいと言えます。

住み続けていて、

最近、以前より家が寒くなったような気がする・・

と言った経験は、ある程度住み続けた家庭なら一度は感じたことはあるかもしれません。私もそうでしたから。

ガスケットは、気密性・水密性(防水)・防音性などを支えるサッシの中で最も重要な部位部材です。

これから家を建てる計画のある方は、

ガスケットの耐用年数も頭に入れておく必要があるかもしれません。

既に家を建て住まわれている方は、

築10年以上経過した頃から、音・すきま風などに意識して感じてみる必要があるかもしれません。それと、ガスケットが硬化し亀裂が入るとしたら、外側ガラス部から雨水が侵入しサッシ水抜きから雨水が出ているかもしれないので、降雨後に注意して観てみるのも確認ポイントかもしれません。

一年ほど前、同時に主だった複数(4つ)のAIを「窓にあるψinstallについて教えて」と投げた際、まともな回答をしてくれたのが、Claudeだけだったからです。今はヴァージョンもどんどん進化してるようですので、今の現状はよくわかりません。Claudeだってよく間違えますので。

コメントを残す