昨夜も寒かった。。。

というわけで、計測中の最低気温をチェック。

岩手県 奥中山 -18.3℃

岩手県 玉山生出 -13.5℃

岩手県 盛岡市向中野 -10.2℃

岩手県 盛岡市永井 -5.5℃

岩手県 盛岡市松園 -11.6℃

岩手県 花巻市 -8.3℃

岩手県 石鳥谷 不検出!!?

以上、私の手元で確認した主な最低気温でした(笑

さて、

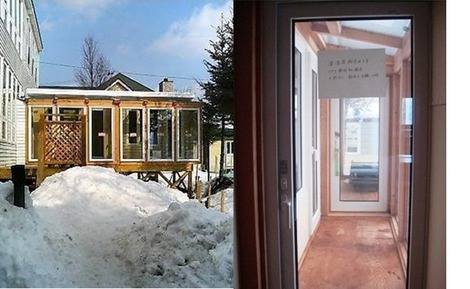

結露試験も本調子に向かい始めてきました。

しょっちゅう行ってられないので、

朝のデータ回収は4号の出勤時にお願いしている。

その際、回収時の状況写真もお願いしているのだが、、、

なんと3号自身の姿ばかりが窓ガラスに映っていて、

肝心の結露状況はよくわからん!

周囲が明るいとLow-Eガラスの反射がきつくて、

確かに撮りづらい。

ガラスに映し出されるいろんな必死の姿。

それ観てたらうれしくて笑えこそすれ、文句など言えませんでした^^

そんな彼女の回収してくれたものの顕著な部分のみを紹介すると・・・

ここの4枚のあとは、結露面積は縮小し結露の水滴は大きくなり垂れる状態に。

それは4枚目以降に外気温が上昇し始めたからかと。

この間の平均外気温は、-12℃以下。

だけど、この結露状況写真を観て、ふと疑問が・・

なんでだべ?

というのは、1月28日の結露状況だ。

この時点の外気温は、-5.9℃。

室内温度はほぼ同じ。

湿度はむしろ昨夜の方が高い。

この逆の減少はなぜに起こるわけ・・?

窓の本音が聞きたくなる。

そして昨夜の当社最高を誇る断熱窓。

この時点で、もう一つの樹脂のトリプルガラスは結露していた。

さて、同じトリプルガラスなのに、結露の有無が明快に分かれた。

ということは、わかっていたこととは言え、

ペアガラスであれトリプルガラスであれ、

ガラスの枚数はそれほど意味がないことになる。

頭ではわかっていても、実態に出会うことの意義は大きい。

少なくとも肉体思考派の私には(笑

結露に関して言えば、窓の性能=耐結露性能ではない。

今、国内サッシメーカーが性能を競い始めたばかり。

だけど、この耐結露の問題はどうもなおざりのような気がしている。

冬季の過乾燥を解決した先に、頭をもたげるのは窓の結露。

潤いのある、良好な室内環境に耐えうる窓スペックと施工法、

その理想のカタチはどこらへんに転がってるんだべか・・・

ときどき、窓の本音が聞きたくなる。

コメントを残す