断捨離しても良さそうなものだけど、歴史から学ぶってこともあるかも?なので、ここに簡単にまとめて置こうと思います。

実は過去のライブドアブログでも紹介しているもの。それも2018年ここに移植したらコードの違いから見難いものとなっているものが殆どでそれら再掲することで見やすくなるならそれも良いのかなとも思いましたので。

ドイツ住宅の最新の断熱省エネ技術を牽引する研究所の存在

アメリカから住宅資材を直輸入するようになったことをきっかけに、日本では知ることのできない技術情報に触れることができるようになります。断熱技術情報は主にカナダからでした。それがスウェーデンを一度訪問したことをきっかけに北欧へも視界が拡がるようになります。

住宅の高断熱化に窓の重要さを知るきっかけ

最初注目し輸入し始めたのは内外の仕上げ素材などです。ですが何度か訪米しているうちに、外観デザインの要となる窓に注目し始めたことがきっかけでサッシの断熱性能の大切さに目覚めることができたわけです。のちにさらに情報を求めた結果として断熱技術情報を主にカナダで得るようになりますが。

サッシの断熱性能を中心に家全体の断熱バランスを重視

質感・風合いを感じるアルミクラッド木製サッシから恐る恐る輸入が始まり、施工に慣れながらも情報収集していると、日本ではまったく情報の得られなかったLow-Eガラスの存在を知ることになります。

Low-Eガラス??何それ?

カナダで情報収集をしているとトリプルガラスまで存在しました。

トリプルガラスを買えるの?

トリプルガラスはその以前、施主さんの要望で採用したことがあるだけでしたが・・

それなら輸入しない理由はないわけでお値段はかなり高額だったので、高額でもご要望のある施主さんにだけ扱うことになります。

ここまでが30年前のことです。

北米カナダの断熱技術からヨーロッパの断熱技術にシフトする

デザインの要であり断熱性能の要でもある窓サッシに注目する中で、北欧デザインを希望される施主さんのためにスウェーデンからトリプルガラスのアルミクラッド木製サッシを輸入することになります。そこで、ずっと観て来た北米サッシとの違いを知り、私の関心は北欧ヨーロッパの断熱技術へ向かうことに。

極太なトリプルガラスの木製サッシ枠

アメリカでもカナダでもそうなのですが、日本のサッシ枠の太さ感覚と変わりません。なので扱っていても違和感を感じませんでした。ところがです、スウェーデンから輸入したサッシは違和感を感じる程太いし、そのせいもあるのかかなりの重いものでした。その枠の太さの理由は何なのか?この時点の私では理解できていませんでしたね(笑

ドイツの断熱省エネ技術の先進性に最初に触れた2005年

ずっと気になっていたドイツの断熱技術。サッシをメインに情報収集先が北米からドイツを中心としたヨーロッパへシフトするきっかけとなったのが2005年。その一つがドイツのフラウンホーファー建築物理研究所です。

パッシブハウス試験棟

印象的だったのがこの施設。エネルギー効率の高い建築技術やパッシブハウスの性能を研究検証するための建物です。建物の断熱性や日射取得&制御の効果を測定し検証しているのです。ガラスも通常私たちが想像する複層ガラスとは違い、制御するために分厚かったですね。

多種多様な断熱材

これ異種の断熱材をおしゃれにディスプレイしているものですが、見たことのないものばかりです。

奥のほうにウール系の断熱材も見えていますよね。あらゆる断熱材がテストされているようです。

ドイツのセラミックブロック断熱構造

壁に積み上げるセラミックブロックでできた実物大の壁断面モデル。断熱性を持たせるためハニカム状に細かく空気層を固定させているブロックです。これだけで壁の厚さは50㎝以上はありますよね。

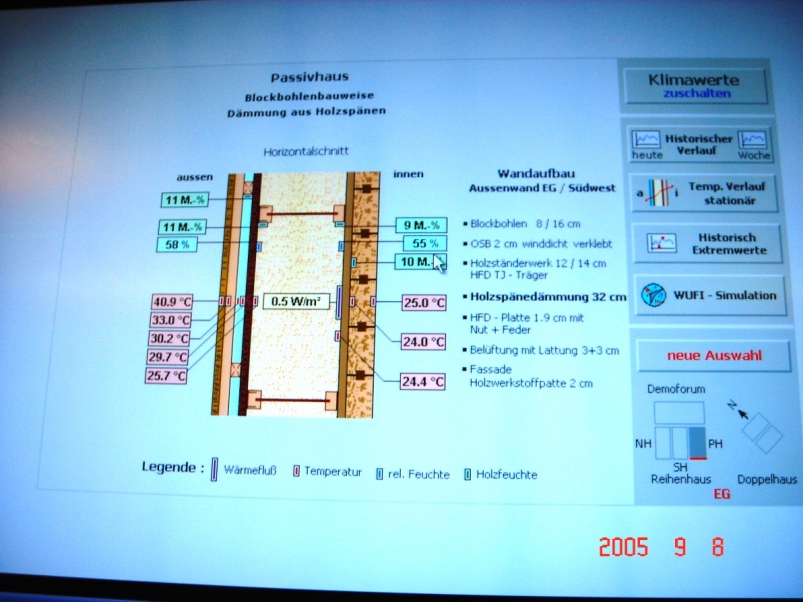

ドイツの木構造での断熱厚40㎝程の壁断面モデル

セルロースファイバーの充填断熱層をメインに、付加断熱を室内側に設けています。2層の断熱層に使う断熱材の密度も違えているのが分かりますでしょうか。このことは後に3層の断熱層でも同じような配慮がされていることに気付かされます。

壁断熱層の木部熱橋対策にTJIスタッド

四角い柱は熱橋となり熱損失が大きいことから、通常は床構造に使われるTJIを壁に採用することで、熱橋を最小限にするしくみです。これは既にカナダで情報収集していた頃に見ていましたので初めてではありませんが、カナダでもドイツでもかあ、みたいな気持ちにはなりましたね。

ドイツで重要視される蓄熱層➀

写真は間仕切り壁の断面。冬の陽射しが当たる南に面する間仕切り壁にコンクリートの蓄熱層を設けるタイプ。

ドイツで重要視されている蓄熱層➁

こちらも同じように間仕切り壁の断面。冬の陽射しが当たる間仕切り壁にコンクリートブロックを積んで蓄熱層を設けるタイプ。

高断熱住宅なら日射取得と蓄熱はセットで考える

住宅を高断熱化した際に、重要になってくるのがこの蓄熱という考え方です。日射を採りこむだけだと、冬の前後の中間期に日射の熱で室温はオーバーヒートしてしまいます。そのオーバーヒートを蓄熱することで防ぎ、その熱を陽射しのない夜間などに放熱させることで室温を平準化させることができるのが蓄熱層です。

温水蓄熱床暖房

ドイツでは日本のように床下空間はありません。コンクリート床の上にフローリングやタイルなどで仕上げるのが一般的です。どうせ蓄熱能力のあるスラブなら、温水暖房配管してしまえば、蓄熱できるし暖房機が室内に露出しないし一石二鳥ということではないでしょうか。

住宅構造内温度湿度計測表示システム

いくつかの試験棟があり、気になる試験棟をクリックします。

すると選択した住宅の全体の縦断面が表示され、観たい部位を選択すると・・・

こんな風にモニター画面に表示されるんですよ。

これが凄すぎて、ドイツはこんなことまでやって研究しているのか!と驚くばかりです。

私にはこれが、この研究所で一番の衝撃だったかもしれません。

そっかあ、配線はこんな感じでやっているんだあ!

となったら日本に戻ってやってみたくなるじゃないですか。

でもね、こんな多点式の温湿度計って日本で見つけられなかったのです。

結局実現できたのはモデルハウス断熱改修時の15年後って・・ネ(笑

そして最後に、

このとき写真を撮ってはあったものの、当時の私の知識レベルでは全く理解できなかったものを

ドイツでは2005年には窓周囲ヒートブリッジは既に問題視されていた

というより、対策施工も始まっていたということ。

やはりこのこと一つとっては30年位日本は遅れているのかもですね。

厚い壁厚に、木製サッシ(ガラス無し)枠が埋め込まれているように見えます。左側が外張り断熱層、実際の断熱厚はわからないけど、外断熱層がサッシ建枠全体を覆っています。下は基礎用の炭化コルク?の断熱材でサッシ枠半分まで覆っています。

今思います。

この時すでにお前の視界に入ってたじゃんよ。なぜ気付かん!

と。

でも振り返ってみれば、この時施工納まりの目的をこんこんと説明受けたとしても、きっと解らない。

へ~、ドイツではそういう問題が起きてんだあ? 議論されてんだあ?

てな感じで、右から左に流れておしまいだったのではないかと。

だって、解らないことは身に付かないですからね。

この7年後なんだよね、この問題に始めて現場で出くわしたは・・

なんか不思議だけど、どっかで繋がってたのかもしれませんね、

30年遅れですか~!

そんな感じですね。