先週末日曜日に開催した塗り方教室へのご参加ありがとうございました!

特にセミナー冒頭では、この看板をネタに、外構への相性の良さと素人でも作れる手順についてお伝えしました。納得ができる看板ができるまで20年もかかっているのですから、外構でも機能的なものは別としてデザイン的なものは時間をかけ手間をかけゆっくり自作するのも一つの手ではないかと。一つの形に縛られず、可能性を知り最適な選択をしていただけたら嬉しいです。

漆喰塗り壁教室での光景

漆喰の撹拌から実際に塗ってみる塗り壁体験教室。どんな手順で、どんな感覚で、どんなツールを使えばどんな仕上げができるのか。素人でも簡単に漆喰でできるオシャレな外構のしくみなど…漆喰はもっと身近なものにできる!その可能性を感じてもらえたら嬉しい。 pic.twitter.com/fiARu2oOrC

— oyakata (@ooyakata11) July 6, 2025

塗り壁終えたら、丁度良い頃合いなったばかりのブルーベリー🫐狩りへスタッフがご案内。

一度食べたらやめられない止まらないカッパえびせん!コースハマりに。

このCMソング昭和人しかわかんないか笑 pic.twitter.com/EFsTc4b4Xz— oyakata (@ooyakata11) July 6, 2025

暮らしにおける漆喰の持つ機能

漆喰の持つ機能を簡単に整理してみます。

漆喰の調湿効果

これは当社が内部壁仕上げを漆喰した一番の目的。いかに冬の暖房時における過乾燥を防ぐか、その課題の解決策の一つとして標準化したのです。

漆喰の消臭効果

漆喰を採用した当時、それほど期待していた機能ではありませんでした。ところが実際に住んでいる施主ご家族から、「ペット飼ってても以前の家のような臭いがしないみたい」「焼肉しても翌朝まで匂いが残らない。前のアパートだと数日は匂いが残っていたのに凄いですよ」との声をいただいたことで大きく浮上した機能です。

漆喰の遮音効果

室内の声や音が隣室に伝わりにくく、部屋の中で音が反響しにくいのです。これはビニールクロス仕上げの部屋と漆喰仕上げの部屋で「あ、あ、あ」と大きな声を張り上げてみたり、手叩きしてみると反響の違いが明快にわかります。

漆喰の質感と陰影効果

漆喰はそもそも石灰石から取り出され、1000℃以上の高温にさらし水と接することで粉になったもの。そこに水を混ぜ仕上げると再び硬化しながら石に戻っていく性質を持った基本石なわけです。職人の手作業で仕上げる引きずり跡や凹凸が生み出す陰影は唯一無二の存在感があります。ビニールクロスでどんな風合いで作られた石風の壁紙も、その質感は本物を超えることはありません。

漆喰の蓄熱効果

この蓄熱効果とは、例えば、特に高断熱住宅では陽射しが窓から入ると室温は上がります。陽射しが無くなると室温は下がることは一般的に知られています。ところが、超高断熱化された住宅になると、この陽射しの熱で室温が上昇し過ぎるオーバーヒートと言われる現象が起こります。この温度の上昇や下降を抑制するのが住宅が持つ蓄熱性能です。漆喰仕上げが持つ蓄熱効果はこの室温の変化を平準化するように機能します。結果、この蓄熱効果で無駄に熱を捨てたり余計な暖房エネルギーの消費を抑えることが省エネへと繋がります。

猛暑の夏にも蓄熱(蓄冷)効果を発揮する漆喰の魅力

住宅の断熱先進国であるドイツや北欧住宅は壁の断熱は20㎝や30㎝は当たり前、40㎝や50㎝を超える断熱レベルまで存在しています。もちろん窓ガラストリプルガラスは当たり前で4層ガラスまで存在しているのですから凄いの一言に尽きます。

そこまでの断熱を備えてるのだから、家の暖かさも省エネ的にも十分でしょ。

と考えてしまうのは、日本でなら普通なことではないでしょうか。でも、ここからが大事なことになります。

蓄熱効果が有効に機能する高断熱住宅

ドイツや北欧の家を観ていると、断熱性能の次に重要視されているのが蓄熱性能であることがわかります。これは高断熱住宅になればなるほど、小さな熱量で家を暖かくすることができます。小さな熱で室温を上下させずに日々の暮らしの温度を自然な形で平準化させるかを考えた結果、住宅に蓄熱性を持たせることに繋がったのだと思います。80年以上前にはトリプルガラスの木製サッシがあったドイツですから、今のように機械的な冷暖房に頼らず快適に暮らすノウハウはそれだけ積み重ねられてきたのではないでしょうか。冷暖房機器を最小限にするためにもこの考え方は学びたいところです。

超高断熱住宅の温度推移から観えるもの

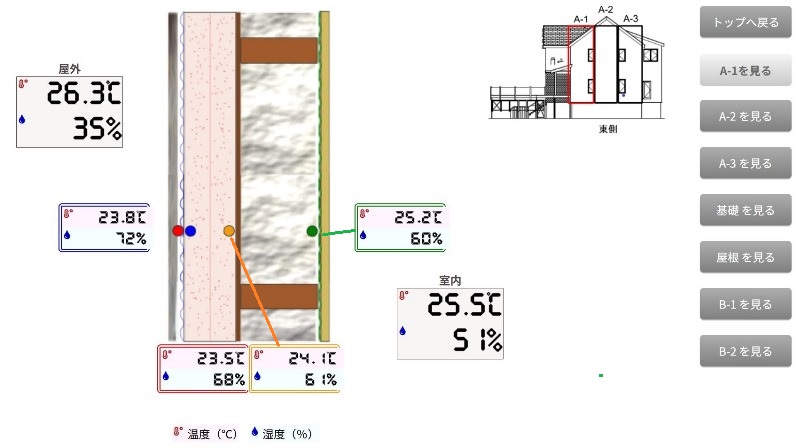

断熱層内外の温度湿度計測中の住宅展示場、昨日の気付きから。

これは昨日7月7日午前7時30分頃の住宅展示場外皮(外壁)断熱層内外の各部温度湿度です。

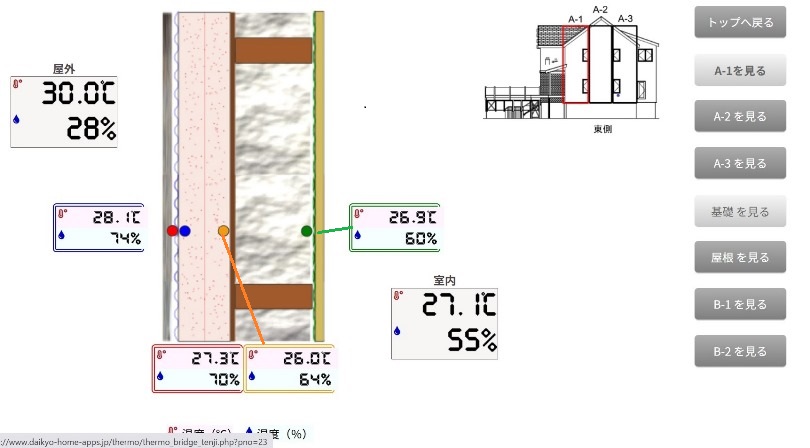

その後2時間半ほど経過した10時頃の外皮内外の温度湿度が次の画像になります。

ここで各部温度を比較してみます。

➀外気 26.3℃ → 30.0℃

➁通気層 23.8℃ → 28.1℃

③外張り断熱層外側 23.5℃ → 27.3℃

④外張り断熱層内側 24.1℃ → 26℃

⑤充填断熱層内側 25.2℃ → 26.9℃

⑥室温 25.5℃ → 27.1℃

ここで、?と感じたのが、③④⑤の変化です。

この断熱壁だけで考えるなら、外気の影響を受け室内側へ向けて順に影響を与えていくわけですが、その影響は室内側になれば小さくなり温度変化も小さくなるのでは?てな疑問が。

ここで感じたのは、断熱層を通じて室温上昇するのではなく、トリプルガラスの高断熱サッシだとしても家の中では断熱性の一番低い窓が、最初に外気温の影響を受け室温を上げてしまうのか。

もしくは日射の影響か・・

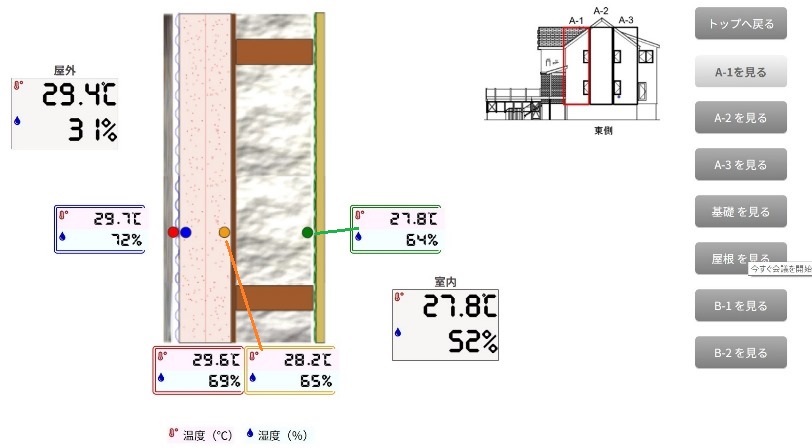

東側に隣家があるので朝方の陽射しの影響は少ないはず。誤差レベルなのかもしれないけれど、一応確認したいと12時頃を狙ったものの、確認できたのは午後4時になってしまいました。

午後4時の断熱層内温度

午後4時では断熱層内の方が温度が高く、蓄熱しているのがわかります。

ここまでの断熱層内外の温度変化から、

もしかしたら・・・冬の気付きと同じような現象があるかもしれない。

だったら明日確認しないと。

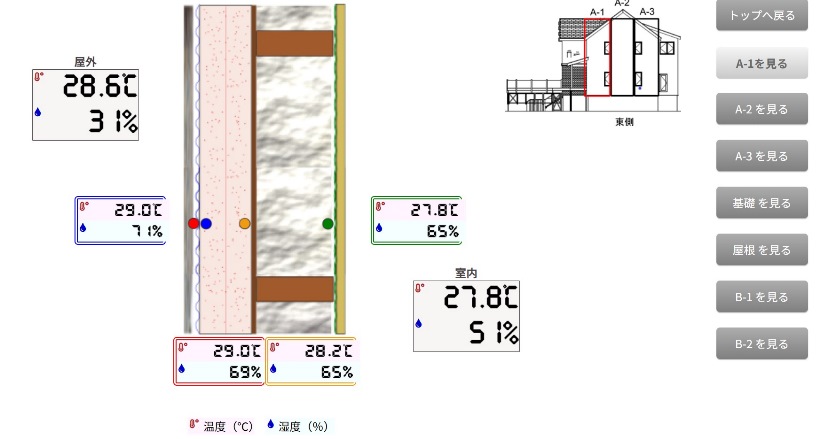

ということで、猛暑日の今日7月8日の気付きを。

漆喰の蓄冷効果

今日は朝6時半から断熱層各部の時間ごと小まめにスクショしておいたのですが、それを紹介していると長くなってしまうので、今日の核心のみ紹介します。

蓄冷で室温セーブに頑張る室内漆喰壁

7月8日午後1時過ぎの岩手県滝沢市の住宅展示場断熱層内外温度から観えるものを。

室温27.4℃

室内壁裏側温度27.2℃

この時室内壁表面温度26.9℃は高温に挟まれながらも表面温度を低めに保ち体感温度を下げている。ちなみに間仕切壁面温度は26.6℃だったかな。 pic.twitter.com/r7Lh4sgppM— oyakata (@ooyakata11) July 8, 2025

人が感じる体感温度に、室温と同等の影響を持つ室内壁表面温度、その多くを占める室内漆喰壁表面温度が室温と室内壁壁裏側より低い!

温度上昇時、外部からの影響、室温の影響を受けながらも必死に冷えを維持しようと頑張ってくれているように、親バカな私には見えてしまいます。

漆喰のこのような性質を知り、夜間の冷えを漆喰に蓄える蓄冷。その蓄えた冷えを断熱を高め+日射遮蔽に配慮し、できるだけ小さな冷えを維持してあげて、猛暑日の暑さから真夏日範囲の体感温に。そんな暮らしが理想なのではないでしょうか。

最後に、今朝の岩手山とウォーターフロントの家を。

この時朝5時半過ぎ、ちょうど牛舎に向かうご主人が大きく手を振ってくれてるのに気付き、大きく手を振り返し、ふと気付かされたのです。

声を交わすだけが挨拶じゃないよね。

手旗信号じゃないけれど、体全体で伝えるのも挨拶だよなって。

家庭内でも会社でも、声に出さず、あいさつをする。

なんてことやってみたら、何か新しいものが得られるかもしれません。

漆喰凄い~!

お互いに大きく手を振っている姿最高ですね~!

視力落ちてくえtるので微かに認識できるくらいなのが悲しいですけどね(笑