岩手県で新築住宅の建築をお考えの方、地震大国日本において住宅の耐震性能は重要な要素の一つです。特に岩手県は2011年の東日本大震災をはじめ、過去に何度も大きな地震に見舞われてきた地域なので、住宅の耐震対策は欠かせません。この記事では、岩手県での建て替え・新築住宅建築における耐震等級の選び方から、最新の免震技術まで、専門家の視点からわかりやすく解説します。

岩手の新築住宅における耐震等級の重要性

岩手県で新築住宅を建てる際、耐震等級の選択は非常に重要な決断となります。耐震等級とは、建築基準法で定められた耐震性能の指標であり、等級1から等級3まであります。岩手のような地震リスクの高い地域では、この耐震等級の選択が家族の安全を左右してしまう可能性があります。

岩手県内の新築住宅市場では、近年耐震等級3を標準として採用する住宅メーカーも増えています。これは東日本大震災の経験とそれ以降にも震災が続いたため、県民の耐震性能に対する意識が高まっていることの表れだと思います。

岩手県の地震リスクと新築住宅の耐震基準

岩手県は太平洋プレートと北米プレートの境界に位置し、地震のリスクが非常に高い地域です。過去には明治三陸地震(1896年)、昭和三陸地震(1933年)、そして記憶に新しい東日本大震災(2011年)など、多くの大地震を経験しています。

このような背景から、岩手県内で新築住宅を建てる際は、単に建築基準法の最低基準を満たす耐震等級1ではなく、より高い耐震性能を持つ耐震等級2や3を検討することが推奨されています。実際、岩手県内の新築住宅では、耐震等級3を採用する割合が全国平均より10%以上高いというデータもあります。

耐震等級を高めることは、建築コストの増加につながりますが、人命保護と財産保全の観点から見れば、その投資価値は非常に高いと言えるでしょう。

岩手の新築住宅で選ぶべき耐震等級とは

岩手県で新築住宅を建てる際、どの耐震等級を選ぶべきなのでしょうか。それぞれの等級の特徴と、岩手県の環境に適した選択について解説します。

耐震等級1は建築基準法で定められた最低限の基準であり、数百年に一度程度発生する地震に対して倒壊・崩壊しない程度の性能です。耐震等級2はその1.25倍、耐震等級3は1.5倍の強度を持っています。岩手県の地震リスクを考えると、少なくとも耐震等級2以上を検討することをお勧めします。

岩手県内の新築住宅市場では、耐震等級3を標準仕様としている住宅メーカーも多く、地震保険料の割引など経済的なメリットもあります。特に沿岸部や活断層近くに建築予定の方は、耐震等級3を強く検討すべきかもしれません。

岩手の気候に適した新築住宅の耐震と断熱の両立

岩手県は冬季の寒さが厳しく、豪雪地域も多いため、耐震性能だけでなく高い断熱性能も必要です。実は、耐震性能と断熱性能は密接に関連しており、適切な設計によって両方を高いレベルで実現することが可能です。

例えば、岩手県の新築住宅では、耐震等級3を確保しつつ、UA値0.25W/㎡K以下の高断熱性能を実現している事例が増えています。これは、構造材の配置を最適化し、断熱材の施工スペースを確保することで可能になります。

特に注目すべきは、岩手県の気候条件下では、高い断熱性能が結果的に構造体の保護につながるという点です。断熱性能が低いと、温度差による結露が発生し、木材の腐食や金属部品の劣化を招き、長期的には耐震性能の低下につながります。したがって、岩手の新築住宅では、耐震等級と断熱性能を総合的に検討することが重要です。

岩手で新築する際の耐震等級ごとのメリットとデメリット

岩手県で新築住宅を建てる際、耐震等級の選択は非常に重要です。それぞれの等級におけるメリットとデメリットを詳しく見ていきましょう。

耐震等級1の新築住宅のメリットとデメリット

耐震等級1は建築基準法で定められた最低基準です。

メリット:

- 建築コストが最も抑えられるため、初期投資を抑えたい方に適しています。

- 基本的な耐震性能は確保されているため、中小規模の地震には対応できます。

- デザインの自由度が比較的高く、間取りに制約が少ない傾向があります。

- 建築期間が他の等級と比較して短くなる可能性があります。

デメリット:

- 岩手県のような地震リスクの高い地域では安全性に不安が残ります。

- 大規模地震時には修復不可能な損傷を受ける可能性が高くなります。

- 地震保険料の割引が適用されないため、長期的には経済的デメリットとなります。

- 将来の売却時に資産価値が低くなる傾向があり、特に岩手県では耐震性能の低い住宅は売却が難しくなっています。

耐震等級2の新築住宅のメリットとデメリット

耐震等級2は、等級1の1.25倍の強度を持つ中間的な基準です。

メリット:

- 等級1と比較して明らかに高い安全性を確保できます。

- 地震保険料が10%割引となり、長期的な経済メリットがあります。

- 建築コストの増加は比較的抑えられ(約3~5%増)、コストパフォーマンスが良好です。

- 岩手県の平均的な地震リスクに対して適切な対応ができます。

デメリット:

- 大規模地震時には修復が必要な損傷を受ける可能性があります。

- 構造材の配置などにより、間取りに一定の制約が生じることがあります。

- 等級3と比較すると地震保険料の割引率が低くなります。

- 岩手県の沿岸部など特に地震リスクの高い地域では、さらなる対策が必要かもしれません。

耐震等級3の新築住宅のメリットとデメリット

耐震等級3は最高レベルの耐震性能を持つ基準です。

メリット:

- 最高レベルの安全性を確保でき、大規模地震後も住み続けられる可能性が高まります。

- 地震保険料が最大30%割引となり、大きな経済的メリットがあります。

- 将来の売却時に高い資産価値を維持できる可能性が高く、特に岩手県では重視される傾向があります。

- 家族の安全と財産を最大限に守ることができ、精神的な安心感が得られます。

デメリット:

- 建築コストが約5~10%増加するため、初期投資が大きくなります。

- 構造材の配置や太さの制約から、間取りやデザインに制限が生じることがあります。

- 建築期間が他の等級と比較して長くなる可能性があります。

- 過剰設計となる可能性もあり、コストパフォーマンスについては個別に検討が必要です。

岩手の新築住宅における耐震等級の費用対効果

岩手県で新築住宅を建てる際、耐震性能の向上は費用対効果の観点からも重要です。耐震等級を上げるための追加コストと、それによって得られるメリットのバランスを考えてみましょう。

一般的に、耐震等級1から等級2へのアップグレードには約3~5%、等級1から等級3へのアップグレードには約5~10%の追加コストが発生すると言われています。岩手県の平均的な新築住宅価格(約3,000万円)で考えると、等級3を選択した場合の追加費用は約150~300万円程度となります。

この追加投資に対するリターンを考えると、まず地震保険料の割引があります。等級3の場合、最大30%の割引が適用されるため、30年間で約50~100万円の節約になります。また、大規模地震が発生した場合の修復費用の節約や、住み続けられることによる仮住まい費用の節約なども考慮する必要があります。

さらに、岩手県のような地震リスクの高い地域では、高い耐震性能を持つ住宅は資産価値が下がりにくく、将来の売却時にもメリットがあります。実際、東日本大震災後は耐震等級3の住宅の需要が高まり、価格の下落率が低かったというデータもあります。

岩手の新築住宅の耐震等級を高めるためのポイント

岩手県で新築住宅の耐震等級を高めるためには、いくつかの重要なポイントがあります。

まず、基礎工事の質が非常に重要です。特に岩手県の場合、地域によって地盤条件が大きく異なるため、適切な地盤調査を行い、その結果に基づいた基礎設計が必要です。べた基礎や杭基礎など、地盤条件に適した基礎形式を選択することが、高い耐震性能の第一歩となります。

次に、構造材の選択と配置です。岩手県の新築住宅では、厳しい冬の気候に耐えるために高い断熱性能も必要となるため、断熱材の施工スペースを確保しつつ、耐力壁をバランスよく配置する必要があります。特に開口部(窓やドア)の位置と大きさは、耐震性能に大きく影響します。

また、接合部の強化も重要なポイントです。地震の揺れは建物の接合部に大きな負荷をかけるため、金物による補強や剛性の高い接合方法を採用することが、高い耐震等級を達成するために不可欠です。

最後に、耐震等級を正式に認定してもらうためには、第三者機関による「住宅性能評価」を受ける必要があります。これにより、客観的に耐震性能が証明され、地震保険料の割引や将来の売却時にも有利になります。

岩手の新築住宅における免震構造とは

岩手県の新築住宅において、耐震構造に加えて注目されているのが免震構造です。耐震構造が建物自体の強度を高めるのに対し、免震構造は建物と地盤の間に特殊な装置(免震層)を設け、地震の揺れを建物に伝えにくくする技術です。

免震構造の最大の特徴は、大規模地震時でも建物内の揺れを大幅に軽減できることです。実際のデータによると、同じ地震に対して、免震構造は一般的な耐震構造(耐震等級3)と比較して、建物内の揺れを大きく抑えることができるとされています。

特に岩手県のような大地震のリスクが高い地域では、家具の転倒防止や建物の損傷軽減に大きな効果があります。東日本大震災の際も、免震構造を採用していた建物は被害が少なかったというデータがあります。

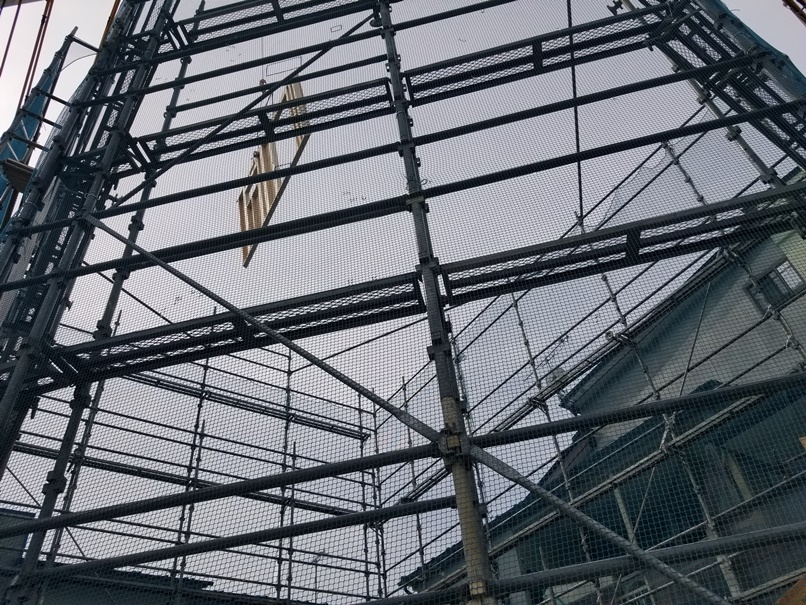

岩手県花巻市施工の免震基礎工事

2025年2月、岩手県花巻市で免震基礎工法施工時の様子です。

岩手の新築住宅に免震構造を採用するメリット

岩手県の新築住宅に免震構造を採用する具体的なメリットについて詳しく見ていきましょう。

メリット:

- 地震の揺れを大幅に軽減し、家具の転倒や室内の破損を防ぐことができます。これは岩手県のような地震リスクの高い地域では特に重要です。

- 建物の構造体への負担が少ないため、大地震後も修復の必要性が低く、継続して住み続けることができる可能性が高まります。もし、修復が必要となった場合、最大1億円(免責なし)の保証を受けられるのは大きな安心を得られるはずです。

- もし、耐震等級3にしなかったとしても、高いレベルの安全性と安心を確保できます。特に長周期地震動に対する効果が高いとされています。

- 間取りやデザインの自由度が高く、大開口の窓や吹き抜けなども比較的容易に実現できます。これは岩手県の美しい自然を眺望できる開放的な住空間を作る上で有利です。

デメリット:

- 初期コストが耐震構造と比較して高くなります(約15~20%増)。岩手県の平均的な新築住宅価格で考えると、約100~300万円の追加費用となります。

- 定期的なメンテナンスが必要であり、ランニングコストが発生します。

- 建築可能な場所に制限があり、地盤条件によっては採用できないケースもあります。

- 工期が長くなる傾向があり、建築計画全体に影響を与える可能性があります。

岩手の気候を考慮した免震構造と断熱性能の両立

岩手県の厳しい冬季気候を考慮すると、免震構造を採用する際にも高い断熱性能の確保が重要です。実は、免震構造には断熱性能との両立において有利な点があります。

免震層が地盤と建物を切り離すことで、地中からの冷気の侵入を防ぐ効果があります。これにより、基礎部分の断熱性能が向上し、床下の結露リスクが低減されます。特に岩手県の厳しい冬を考えると、この効果は住宅の長寿命化にもつながる重要なポイントです。

また、免震構造を採用することで、木造住宅でもより効率的な断熱設計が可能になります。構造上の制約が少ないため、断熱材の施工スペースを十分に確保でき、高断熱高気密な住宅を実現しやすくなります。実際に岩手県内でも、免震構造を採用した住宅でUA値0.18W/㎡K以下という、非常に高い断熱性能を達成していることも可能です。

このように、免震構造は岩手県の地震リスクへの対応だけでなく、厳しい気候条件に適した住宅を実現する上でも大きなメリットがあると言えるでしょう。

まとめ:岩手の新築住宅に最適な耐震対策とは

岩手県で新築住宅を建てる際の耐震対策について、耐震等級の選択から免震構造の採用まで、さまざまな観点から検討してきました。最後に、岩手県の住宅に最適な選択について総括します。

岩手県の地震リスクを考慮すると、少なくとも耐震等級2以上を選択することが推奨されます。特に家族の安全を最優先する場合や、沿岸部など特にリスクの高い地域では、耐震等級3が望ましいでしょう。また、岩手県の厳しい気候条件を考えると、高い耐震性能と断熱性能を両立させることが、住宅の長寿命化と資産価値の維持につながります。

さらに、免震構造の採用を検討する価値があります。免震構造は初期コストはある程度高いものの、地震時の安全性が格段に向上し、建物の損傷も最小限に抑えられるため、免振保証最大1億円まで考えると、長期的に見れば大きなメリットがあります。特に家族構成や住宅の立地条件によっては、免震構造が最適な選択となる場合もあるでしょう。

最終的には、耐震性能と断熱性能のバランス、コストパフォーマンス、家族のライフスタイルなどを総合的に考慮し、専門家とよく相談した上で最適な選択をすることが重要です。岩手県での新築住宅は、数十年にわたって家族の安全と快適な暮らしを支える基盤となります。地震大国日本の中でも特にリスクの高い岩手県だからこそ、耐震対策にはしっかりと投資したいものです。

岩手県で新築住宅・建て替えをお考えの方は、この記事を参考に、最適な耐震対策を選択され、安心して暮らせる住まいを手に入れられることを願っています。

コメントを残す