昨日のあの時間は一体何℃だったんだ?

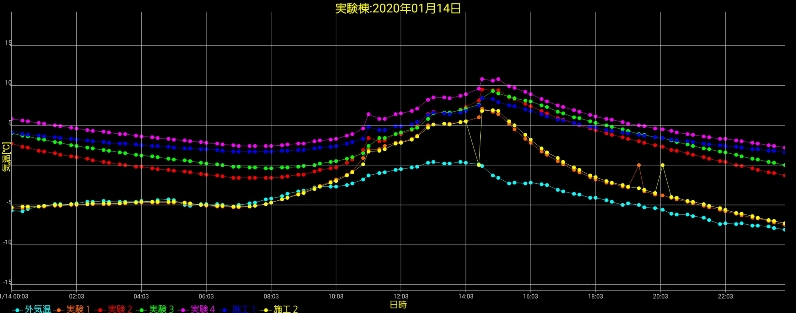

という事だけで1月14日分の実験棟の温度をチェックしてみた。

10時半ころの外気温は概ね0℃だったようだ。

とある学校の廊下から飼育小屋を眺めていたのがその位の時刻。

見えるのは孔雀さんたちだが、私が見てほしいのはそこじゃなくて窓。

シルバーのアルミフレーム、そしてガラスはシングル・・

それでも結露はない、

それもそのはずで、外気温と室内温度の温度差はないのだから。

にしても・・・ これが学校の実状だった。

学校の玄関前でコートを脱ぎ、スーツで屋内に入るが、

玄関内が何とも寒い、屋外との温度差を感じない。

中の方へ歩き進めて、廊下を歩くと体感温度はもっと下がったような・・

招かれて部屋の中に入ると、やっと暖かい場所があってほっとした。

まあ、冬休み中だからね、

廊下が寒いのもしょうがないのかも?

と思ったが、せっかくなので聞いてみたところ、

授業始まっても同じですよ。

まさか!?ですよね。

そうですよ、最近の新しい学校以外はこんな感じです。

とさらりと返されてしまった。

この温熱環境は今の私から見れば、過酷過ぎる。

私らが子どもの頃の50年前と何も違わない、何の進化もしていない。

否、もしかしたら体感的には退化していると言って良いかもしれない。

昨日の学校は、FFストーブだったので温風で室内空気を暖めるだけだ。

室内への送風によって体感温度は下がる。

私の子どもの頃は石炭ストーブだったので、輻射熱はかなり高い。

その輻射熱である程度の範囲の壁や床、天井や机椅子な度も温度が上がるので、

二次的な輻射熱効果もあって同じ室温なら体感的には暖かかったのではないか。

ヤケドの心配や石炭をくべるなどの煩わしさのデメリットもあったかもしれないが、

ストーブの周りに弁当箱やおにぎりを、4時限目に皆で温める楽しさはあった。

にしても、あの廊下の寒さは一日中変わらないのかと。

私が感じたあの冷え込みは、室温と言うより冷輻射だった。

廊下周囲の床・壁の躯体のコンクリートが夜に冷えを溜め込んでいる上に、

窓ガラスはシングルはシングル。

それに廊下の配置って一般に陽の入らない所にあるので日射も望めない。

ならばよーし、

内部発熱上げるために生徒たちが運動して廊下を暖めたらいいのでは?

と思うも、廊下は走ってはいけませんから無理。。

教室と廊下の温度差は子どもたちの活動量も減らすだろうし、

何がしかの疾病率も上がるのではないのかなあ、

これじゃあ、インフルエンザによる学校閉鎖も頷けるかも。

おそらく、教師と生徒が置かれたこれだけの温熱環境の過酷さは、

先進国と言われる国の中で日本そして岩手はダントツではないかと。

50年変わらぬ、岩手の教育現場の温熱環境・・

冬は寒く夏は暑く暮らすのは当たり前って、学校から始まっているなら、

お国や行政が決めていることだから・・・

日本の家の断熱性能が3欧米から30年遅れてしまったのは

必然だったのかもしれない。

・・・

私的には、ストーブ変える前に、エアコン付ける前に、

その予算、

窓の断熱UPに使ってくれ!

願わくば、

外部は外断熱改修もしてほしいかな。

というか、トンネル掘る予算と、

教育現場の環境を整える予算なら、どっちが優先だろうか。

真っ先に、未来を創る・支える人だと思うのだけど。。。

以上、変なおっさんの独り言でした!

コメントを残す