一昨日の火曜日までは盛岡の最高気温は20℃以上あった。

それがこれから一週間の天気予報を見ると最高気温は徐々に下がり・・・

18日(木)には最高気温15℃まで下がってしまうようです。

こういう時期は体調に気を付けないと・・・ね。

我が扁桃腺も何やら警報を発令中?かも。

ですが、

冬に向かうこういう時期だからこそ実感できるのが住宅の断熱レベルでもあります。

外気温に連動して寒さを感じるようなら断熱レベルは低い、

外気温が下がってもほとんど家の温度に影響ないなら、

断熱レベルは高いと考えていいわけです。

住宅の断熱レベルは、屋内と屋外の境界が断熱層と考えてもらえばいいかもしれません。

屋外に接する面を外皮と言い、断熱レベル総量をその外皮面積で割ったものをUa値、

これが断熱レベルの目安となります。

住宅の断熱性能って、普通、屋根とか床とか外壁などの面で捉えるので、

その面に使われる断熱材の性能や厚さで計算されてしまいます。

実はこれをもっと詳しく見ていくと、

厳密には面と線の断熱性能の集合体が住宅の断熱性能となります。

一般に使われるのは面の断熱材です。

この面に使う断熱材を柱の間毎に入れるのが充填断熱、

柱の外側に切れ目なく連続して張るのを外張り断熱と言います。

同じ断熱材を充填にするか外側に張るか、

この違いだけで3割程度断熱レベルは違ってしまうのです。

充填断熱は断熱材の入った面と断熱が入らない細い面が混合した結果、

3割も断熱性能が下がってしまいます。

この断熱材が入らない、もしくは断熱性が低くなる部分を、

ヒートブリッジ(熱橋)と言います。

このヒートブリッジには、

もっと細分化すると線状のヒートブリッジがあるのですが、

今、この線状のヒートブリッジこそが私のここ数年のテーマかもしれません。

ヒートブリッジを面で捉えるのではなく線で捉えると見えてくるものがあるのです。

例えば、窓の断熱レベルもそうです。

一般に断熱サッシは窓枠とガラス性能を合わせた全体の断熱性能だけで推し量りますが、

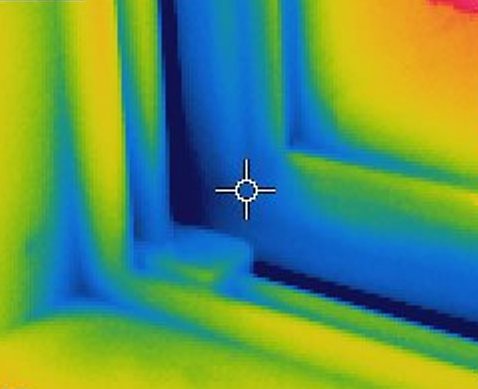

窓の性能を細分化してみると、この熱画像でもわかるように、

断熱レベルを線として捉えるべきポイントが3本あるのがわかります。

窓の中心側から

➀線状のヒートブリッジ一つ目、

画像右上のガラス面とサッシの建具枠(ポイント表示された部分)との接点で、

主に複層ガラスのエッジスペーサーの断熱性能で左右されます。

②線状のヒートブリッジ二つ目、

建具枠とサッシ枠の接点(取り合い)で、一番冷やされている(濃い青)ことがわかります。

③線状のヒートブリッジ三つ目、

壁とサッシとの接点、画像左下の青い部分になります。

①と②については、サッシを作る側の問題でどんなサッシを選ぶかで決まります。

ところが③はサッシの問題ではありません。

住宅を施工する住宅メーカー・工務店が考え対策する問題になります。

③の対策は②にも影響します。

こちらが当社で試みた線状ヒートブリッジ対策された窓。

線状の影響はかなり改善されたことは伺えます。

ですが、まだ何か工夫することはあるのではないか・・・

そう思えてなりません。

日本の住宅では、個々の線状ヒートブリッジを断熱シュミレーションで考慮はしませんし、

そのようなデータも存在しないので無視されてもしょうがないのかもしれません。

ですがヨーロッパなどは違います。

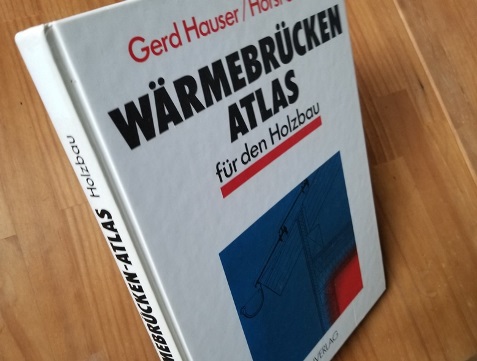

こちらの本は、木造住宅においてどのような施工や配慮をしたら

ヒートブリッジの熱損失はいくらになるかを詳細に示しながら、

住宅断熱のヒートブリッジから逃げる熱の総量はかなり大きいことを教えています。

屋根・天井・外壁・床・窓やそれぞれの各接点(線)で、

施工を変えると性能はどう変わるのか、

海外ではこういうデータが一般に手に入るということが凄いと感心してしまいます。

この中で私が注目したのは、外壁などの出隅の部分とサッシ周りでした。

壁の厚みの中で窓を外側から内側までの範囲でどの位置に取付けすれば、

窓の取付部の線状の断熱性能はどのくらい違うのかも教えてくれます。

例えば、

単純に取付方法は同じで取付位置のみが違うことに因る線状の断熱性能差は・・・

なんと、2.5倍。

恐ろしい違いです。

これを知っていれば配慮のしようもあります、

でも知らなければ配慮も工夫もできません。

損失があることを知らなければそれはそれで幸せなのかもしれませんが。。

私は欧米から20年遅れさせてしまった岩手の住宅の断熱性能を、

このままにしておきたくはありません。

寒い住宅を何とかしたい、欧米並みの断熱性能は必要だよね。

もし、そんな基準を持った方がいらっしゃったら、

その思いの先に居られる存在でありたいですからね。

そのためにも検証を重ね、データと技術を蓄積していかないといけません。

それにしても、

ドイツとかヨーロッパの積み重ねてきたものって、すげえよね。

コメントを残す