岩手の住宅をさらに高断熱化するために。

小さな実験レベルだけど、当社ではこれまでに12棟の実験棟をこしらえた。

岩手の高断熱住宅技術検証実験棟の三代目から始まった

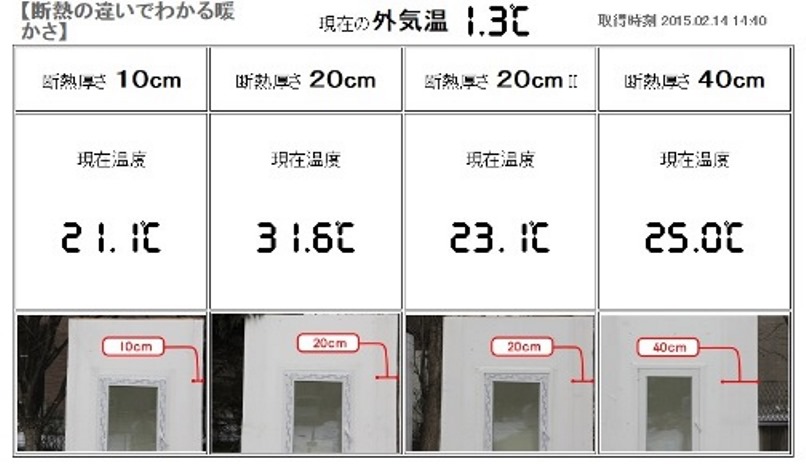

データ計測では、これまで一番長く世話になったのがこの4つの断熱比較棟かと。

この4つの中で断熱の施工法を変更して遊ぶのは、右から2つ目のみ。

試験のメインは真ん中二つ、断熱厚20㎝の施工比較なので。

両サイド10㎝厚と40㎝厚は、上下限との比較目安のため。

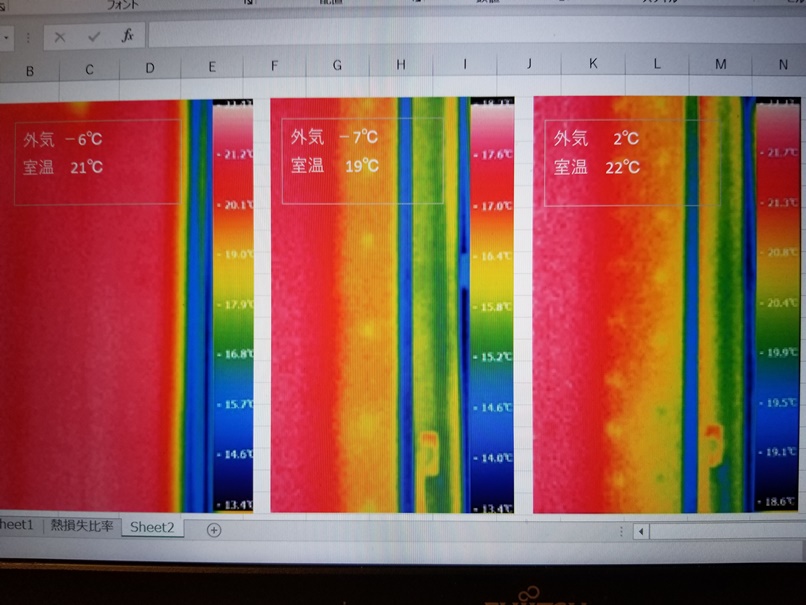

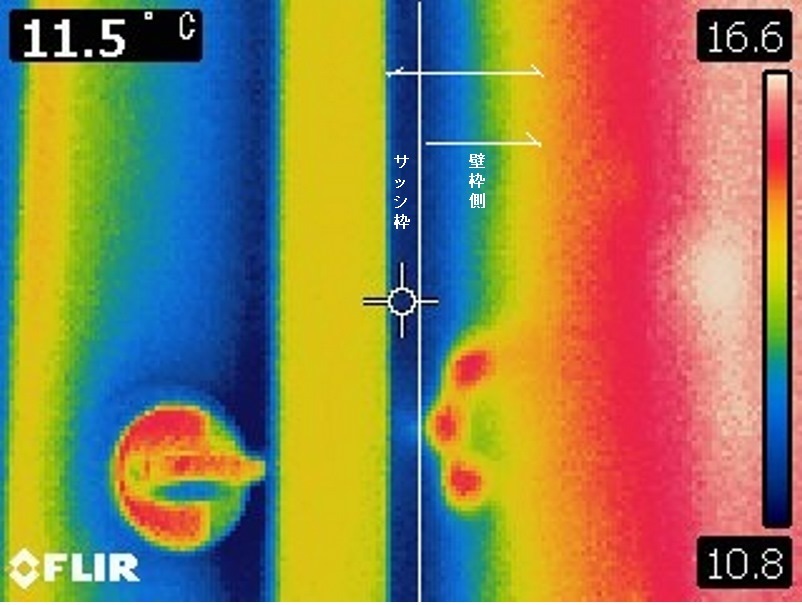

断熱施工比較試験の一つ、窓回りのヒートブリッジ対策効果検証。

真ん中20㎝断熱厚の二つには、

見えないけど、サッシ周囲のヒートブリッジとなる木枠を同じように仕込んである。

そのヒートブリッジ対策施工を断熱20㎝厚右棟に、厚さや被り巾を変更しながらその効果を左棟の温度比較で検証していくのだけど、最初は対策レベルも申し訳程度だったせいかその効果はほとんど感じられない。

ダメかもしれないなあ、、

そのうち、少しずつ変更しているレベルでは埒が明かない。ので、

現実的ではないけど、まずは思いっきり最大限のレベルでやってみっぺが。

そもそもが、それでダメなら現実的なレベルの対策も効果ないってことだべな。

そうだ、遊びだ、遊びだ、遊びだべ。

そう頭の中でつぶやくのは、結果が出せないときのいつもの呪文。

その結果、

明らかな違いが!?

それからかな、現実的な施工レベルに戻したりしながら確認作業を続けられたのは。

よす、効果はある!

すたども、それは小屋っこレベルの実験棟ですかねえがらなぁ。。

いくつかの実際の住宅現場で、施工はするようになったものの・・・

実際の住宅でその効果を確認する術がない。

そんなところに、住宅展示場の断熱改修案が持ち上がった。

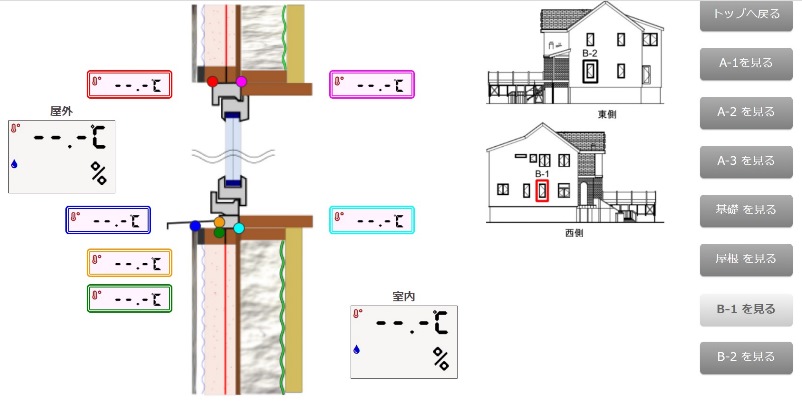

岩手の高断熱住宅展示場を躯体内温度の見える化へ

どうせ、断熱改修すんだば、温度計を仕込んでみっぺが。

ていうことで昨年組んだ温度計測システムだったけど、サーバーを変更してから繋がらなくなっていたのだが、先日やっと復旧した。

やっと繋がったのいいのだけど、、データが出ていない。

そりゃそうだ、電池切れだべ(笑

窓周囲のヒートブリッジとなる見えない部分の温度を計測しようと考えたのがこれ。

(すみません、すべて電池切れで。。)

このB-1が一般施工レベルで、B-2が改良版。

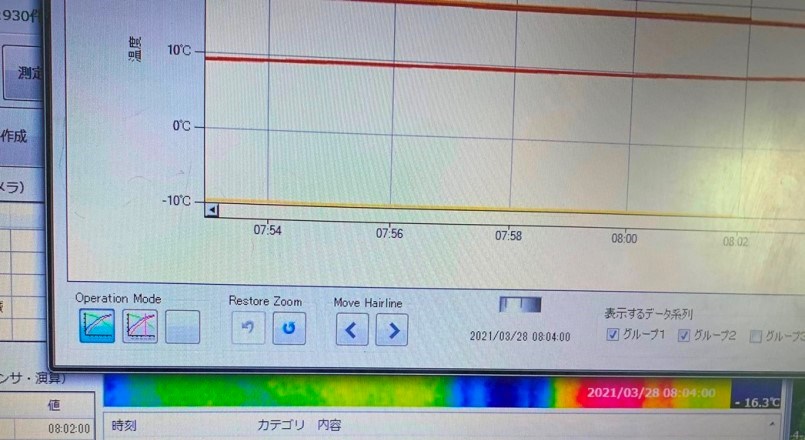

昨年の12月、この温度推移とサーモカメラの室内側温度変化を照らし合わせれば・・・

何かのヒントは得られるかもしれないと年末年始にかけて作業してみることにした。

年明けも毎日毎日データを回収チェックしながら、この方法でいいのか疑問を抱きながらも、

そうだ、そう、遊びよ遊び、遊びだから

いつもの呪文を自分に言い聞かせながら、

でもなあ、今の方法よりもっといい方法が、

もう一つ、必ずあると思うんだよなあ、、

展示場で計測のためのセッティングしていると、

ほんとは、こうならいいんだけど、それは施工上無理だしなあ。

施工法をあれやこれや思い描いていると・・・

? ? ?? ?????

できないこともないかも?

? こうすればできるかも?

でも・・・施工上難あるかも?

あれ? こっつの方がもっといいがもよ。

と、頭のなかに別のビジョンが浮かんでしまった。

これなら、いけそうだべ!!

岩手の高断熱住宅のための新技術を実検証へ

こうなると、即座に確認してみたい衝動にかられ、もう遊びかも本気かもわからない(笑

その効果を検証するにしても、どういうレベルでどう行うかを検討するために先ずはシュミレーションを。

そして、元々外張り100mm施工検証用としてあった実験棟に、

新旧の施工違いでサッシを据えて検証はスタートした。

一か月ほどで検証できるかと思いきや、これじゃだめだ、再現性がないべ!とか、計測方法を何度も修正し繰り返していると、結局なんやかんやで4月になってしまったが、

概ね効果の検証終了。

その後、仕上げまでのスペックを順に検証した上で、

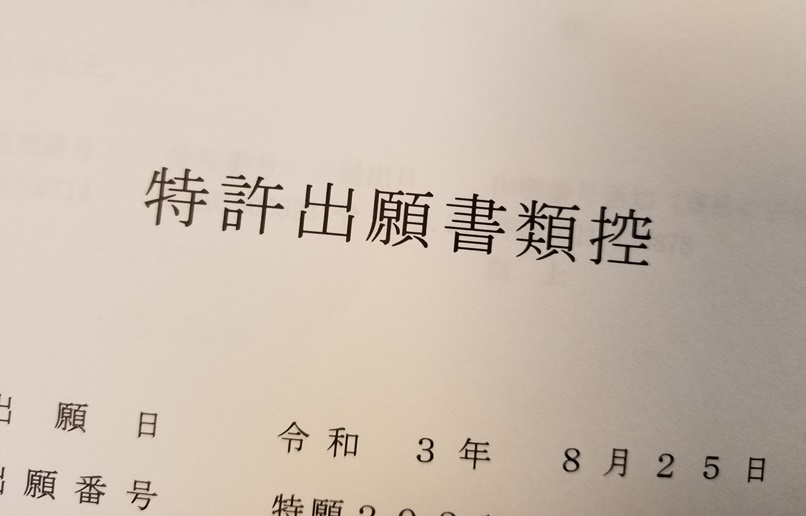

岩手の住宅のための高断熱化技術を権利化へ

5年前に実施した100mm断熱の施工法についても、権利化できたかもしれないアイデアがあり、

協力してくれた会社のスタッフから、申請しないのか聞かれたことがある。

その気はないかな。もし、何ならあなたの会社で申請していいよ。

うちは使わせて貰えたらそれでいいから。

もし真似られたら、それはそれで日本の住宅レベルが上がっていいわけだら。

なんて、そんな程度に考えていた。

今回、なぜ権利化に動いたかというと、

100mm断熱施工以前に、また別な技術アイデアの検証していて、その時協力してくれた担当者に同じ質問を受け、同じ回答をしたことがあったのだが、それが甘かった。

その会社はその半年後、権利を申請したのはいいのだけど、その会社単独での申請ではなく、我がご同業大手に持ち込んで共同申請してしまっていたのだ。

こうなると、わが社は使えない。

そっかあ、こういうこともあるもんなんだなあ、、

と勉強させてもらった。

そんな経験から、今回は申請することにした。

申請は単なる防御。

とは言っても、実際、権利化できるかどうかはわからない。もし権利化できたとしても、同じように断熱化で悩んでいる人がいて、万が一に使わせてほしいというなら「使っていいよ」って許可してもいいのではないかとも考えている。(社内ではまだ相談してないけど)

とまあ、あくまで権利化できた場合の、たら・れば、の話。(笑

岩手に限らず日本中に、いい家がたくさん建ったらいいだけのこと。

<過去の関連記事>

コメントを残す