昨日は、岩手県盛岡市にて高気密・高断熱住宅の一日フレーミングでした。

そして、動画紹介したいのに今日はX動画を埋め込めない・・;

(1) 大共ホーム on X: “今日は盛岡市仙北町にて1日フレーミングです! M様 上棟おめでとうございます㊗️ #1日フレーミング #上棟 https://t.co/ate6TO38QH” / X

(1) oyakata on X: “彼らの今日の元気をお裾分け https://t.co/yt64Rlo7cE” / X

そのままリンクを。

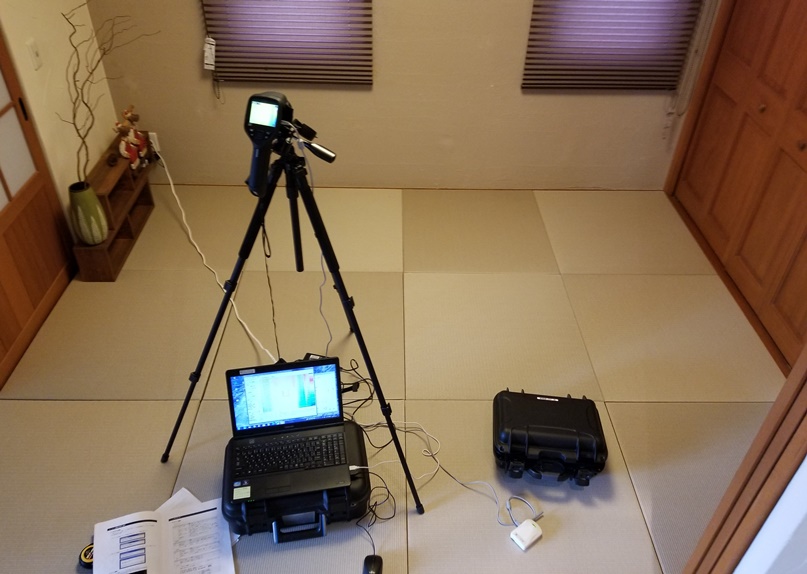

そして彼らに負担をかけてのお試しがこれ。

先行施工の試み:フレーミング時の断熱補強

普段のフレーミング現場では断熱施工は彼らの作業にはありません。ですが、今回は試験的に施工しています。

先ず、この後工程の屋根パネル設置前に面部分の断熱施工を施します。大きく開かれた上からの施工なので作業は容易なのがわかるはずです。

屋根パネルを載せるとわかりますが、、、

屋根勾配が緩い場合、天井裏に高さがない。下からの施工だと足場を何度も上がり降りしなければなりませんし、体を潜り込ませるのも大変で作業が困難な空間なのです。だからと言って断熱材が狭い奥まで行き届かないのも困るわけで。狭くなれば狭くなるだけ下からの施工は困難に施工工数も爆上がりしてしまうのです。

そして屋根パネルを載せ終えると、

細かい部分の断熱補強作業です。フレーミング後の工程でこの断熱施工を行う場合、現場で必要なサイズにカットしそれぞれに施工していますが、彼らはそのようなことはしません。一日フレーミングが目的ですから、工場で必要サイズにすべてカットして断熱材を取り付けるだけにと現場作業を最小にと考えます。

プレカット加工された床合板張り作業の後に断熱施工なので、合板の下にカットされた断熱材がまとめられているのがわかりますでしょうか。

私はこの断熱施工工程までしか現場に居られませんでしたが、現場の立地状況も勘案して通常なら作業終了は午後4時半になるだろうと想定し、現場を後にしたのですが・・・

実際の作業終了報告は5時半。私の読み込みより1時間ずれたことになります。

いつもフレーミング時にやれたらいいのに・・という作業はこれまでもあり、試しては消えたりしてきたことを思い出してしまいました。

家づくりの現場では、いつものことではありますが、「判断」をしなければなりません。

どの工程をどのタイミングで行うか。どこまで精度を追い込むか。そして、何より

施主さんに“より良い家”を届けるために、私たちはどのタイミングでどこまで手間をかけられるのか。

今回の現場動画で紹介したのは、屋根の合板を張ったフレーミング(建て方)後では絶対に見ることのできない断熱補強部です。

大共ホームは、実に繋がる細部の施工精度を非常に重視しています。しかし、その「細部」こそが実は最も多くの手間と工数を必要としたりするのも現実の一つです。

今回、緩勾配屋根裏の断熱補強を“フレーミングと同時に”行ったことで、職人たちに結果的に1時間ほどの追加作業を強いてしまったと推測しています。この1時間は、単なる1時間ではありません。

“本来であれば建て方に集中すべき時間”に後工程の施工を負担、雨の心配を抱えながらも断熱精度のために追加作業をしてくれた、彼らの努力の1時間なのです。

私はこの状況を見て、

このままではまずいな。何か改善策を考えなければ!

そう強く思わされたのです。

高断熱住宅は、どこで手間をかけるかで品質とコストが変わる

高気密高断熱の施工は、素材だけで性能が決まるものではありません。

実際には、

どのタイミングで、誰が、どれだけ目的に合った、どんな環境条件で施工するか、

で性能値は大きく変わることはあり得ます。それは断熱性が高く求められれば尚更です。

木造住宅において、同じ断熱材でも「壁内充填」と「外張り断熱」では、品質の安定性は大きく違います。施工者の力量や作業環境の影響が出にくいのは圧倒的に外張り断熱です。

だからこそ、大共ホームも外張り断熱+壁内断熱の“ダブル断熱””トリプル断熱”という道を歩んできたのです。

しかし、屋根断熱だけは通気層や構造的な理由もあり、どのタイミングで断熱材を入れるかにより作業性・品質が大きく変化します。

特に今回のような緩勾配屋根裏は、フレーミング後に断熱を入れると、

作業姿勢が厳しい、作業時間が膨大、施工ばらつきが出やすい、施工精度の確認が難しい

などの課題があります。

だから今回のようにフレーミング中に断熱施工する方が合理的であり、結果として品質も確保しやすいのです。

しかしそれは同時に、スタッフたちの“本来フレーミングに使うはずの時間”を削ることになります。

一日フレーミングの使命 :それは「可能な限り雨に濡らさない」こと

大共ホームでは、建て方は可能な限り“一日で屋根まで組む”ようにしています。

理由はたったひとつ。

構造材を雨に濡らしたくないから。

だからこそ、工場で緻密に加工し、現場では限られた時間の中で、5名のスタッフで一斉に作業しながら一気に棟上げまで進めるのです。

ところが今回のように、断熱施工を同時に行うと、

レッカー作業の待ち時間が発生、スタッフの肉体的負担増加、結果として一日の作業量が増えすぎる

という負担の片寄りが生まれてしまいます。

つまり、

高断熱施工の精度を上げたい

VS

一日で雨養生まで終わらせたい

というジレンマが発生するのです。

品質を守りたい、でも職人を疲弊させたくない

ユーザーのために“本気の高断熱”を貫く。

そのために断熱の施工精度を上げ、気密性能を徹底し、冬の窓際でも素足で過ごせる家を実現する。

これは私たちの誇りであり、変えてはならない価値です。

しかし一方で、

現場の職人の負担が大きすぎれば、持続可能な品質の維持は難しくなるのも事実。

とくに一日フレーミングは、体力も集中力も必要とする重労働。彼らの一日の運動量は一般の2倍に相当します。

その彼らに現場での断熱作業を追加するということは、

「ただでさえ大変な1日に、さらに重い荷物を背負わせている」

とも言えるのです。

今回の現場で負担量がわかったのは次に繋げられます。

現在では工場でのサッシの取り付け時、窓周囲熱橋対策施工の断熱の下ごしらえもしていますが、それは工場での負担は大きくなっても現場負担にはなっていません。それと同じように、工場加工に工夫するなり、現場工程を工夫しなければなりません。

もちろん、何の不満も言わずにこういうチャレンジな仕事をしてくれた彼らには感謝しかありません。

しかし、これを当たり前にしてはいけないのです。

品質・コストを妨げない改善策は必ずある

現場の声とユーザーの価値を両立するために、課題は明確です。

「断熱施工の精度を最大化しながら、一日フレーミングの工数を圧迫しない」

この両立が必要です。

窓周囲の断熱施工特許もコストアップせず、施工性、性能共に上がったのですから、必ずあるはずです。

現在、私たちが検討している改善案はいくつかあります。

ですが、現段階では一長一短で決めてにかける。

改善策はすべて、施主もスタッフもウィンウィンでなければなりません。

その他の現場の職人が未来まで誇りを持って働くためにも必要なことかもしれません。

こういう“葛藤”から生まれるもの

私たちが悩んでいるのは、

「どこまで手間をかけても、家を暖かくしたい」

という気持ちと、

「しかし現場の負担を増やしたくない」

という現実の間にあるギャップです。

これは、家づくりの“現場のリアル”です。

施主の暮らしと職人の働きやすさを両立できる方法を本気で探し続けたいと思っています。

今回の現場は、そのための大きな学びです。これらの経験とデータが積み重なり、家づくりはもっと進化します。だからこそ、今回の学びも必ず次に活かさないと。

目的がぶれない、すべての方向に活きるしくみを。

今夜夢に出てくるかもしれません(笑

悩ましき葛藤ですね~!

今回も感服しました!

ずっと悩み続けています。