梅雨って気温が低い朝でもジメっとしてて、少し動いただけで皮膚表面に汗がじわっと湧いてくるような感覚がずっとまとわりついてる。冷房時の湿度も50%前後以下なら肌が軽くなるように感じるけれど・・さすがに外はきつい。梅雨の湿度が与える高断熱住宅への影響、特に断熱の入っている

外壁断熱層内では湿度って実はどうなってるのだろう?

と思うことはないだろうか。

私が家づくりをしてきて、ずっと気になってしょうがなかったことの一つです。

恥ずかしい話、高気密だ、高断熱住宅だ、高耐久だ、と謳いながらも、いざ実際の断熱層内では温度湿度はどうなっているかなんて知らないのだから情けない話だったわけですよ。

そんなことから数年前、住宅展示場の断熱改修をきっかけに温湿度を測れるようにしてみたのです。

梅雨時期、高断熱住宅の断熱層の湿度ってどうなる

今日7月7日は早朝早くから雨、そして終日雨で時折土砂降り。これまで夜間だけ雨とかはあってけれど、終日雨ってのがなかった。でも今日は梅雨らしい一日ということで断熱層内の湿度を観てみることにしたのでそれを紹介します。

終日湿度99%の高断熱住宅断熱層内の温度湿度

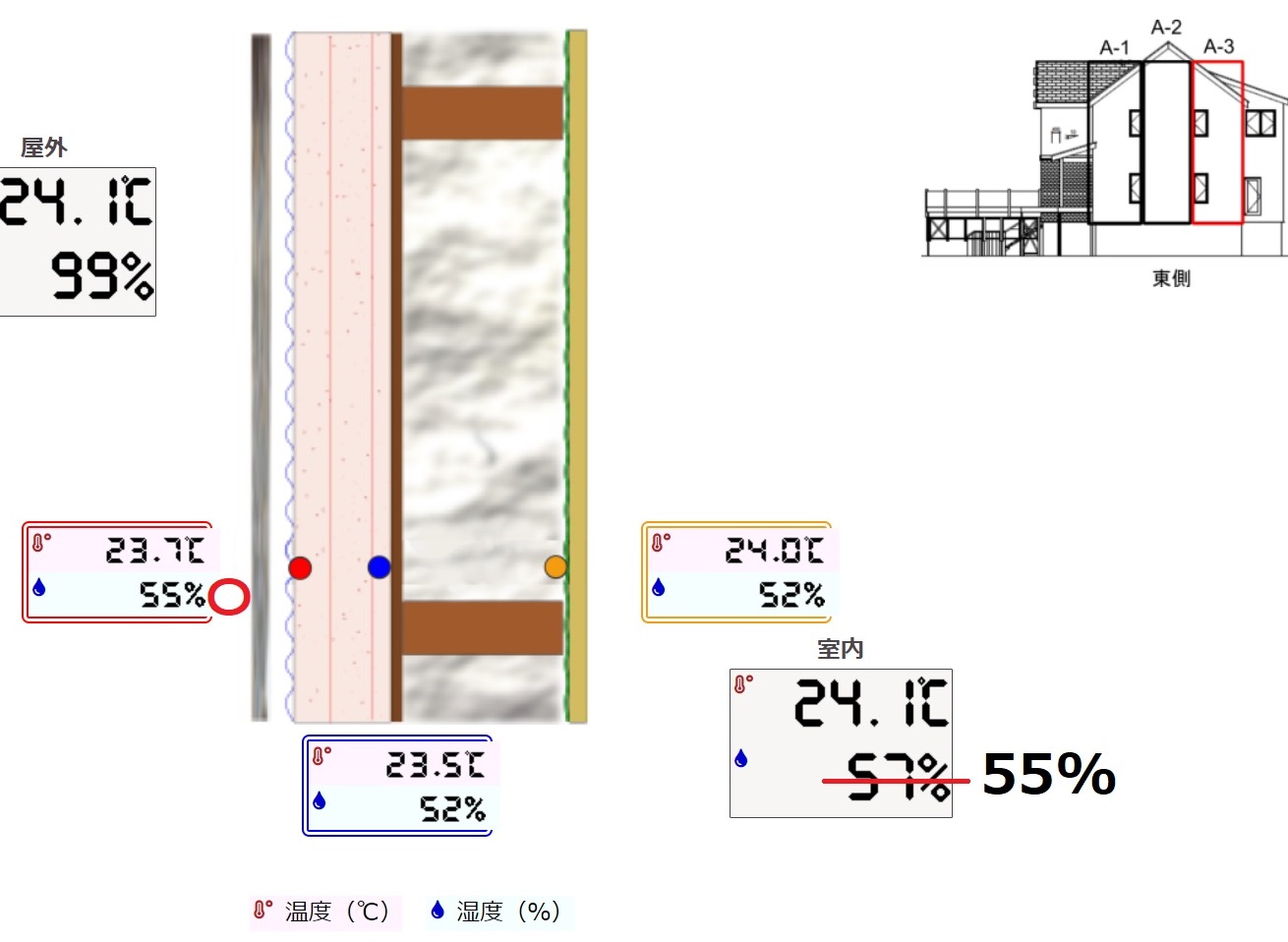

断熱構造は試験的にA-1~A-3まで3タイプの違う断熱層を設けていて、3タイプの壁内それぞれに温湿度計はセットされています。今日はそのうちの2タイプから。

表示時刻は午後3地30分過~午後4時

先ずは、A-3の断熱層から。

※温湿度測定値は測定ポイントと同色の枠で囲んでいます。

住宅室内湿度を57% → 55%に訂正しているのは、この前に9個の電池交換のため窓の開閉があったため、2%上昇してしまいましたので。

私が梅雨時期の断熱層内で主にチェックするのは、赤の測定ポイントになります。

これまで数年観てきましたのでこの壁の断熱層構成では外張り断熱層内側も充填断熱層もそれほど気になる動きは観たことがありませんので。

外張り断熱層の一番外側部位

温度23.7℃、湿度55%

特に問題になる状況は確認できません。

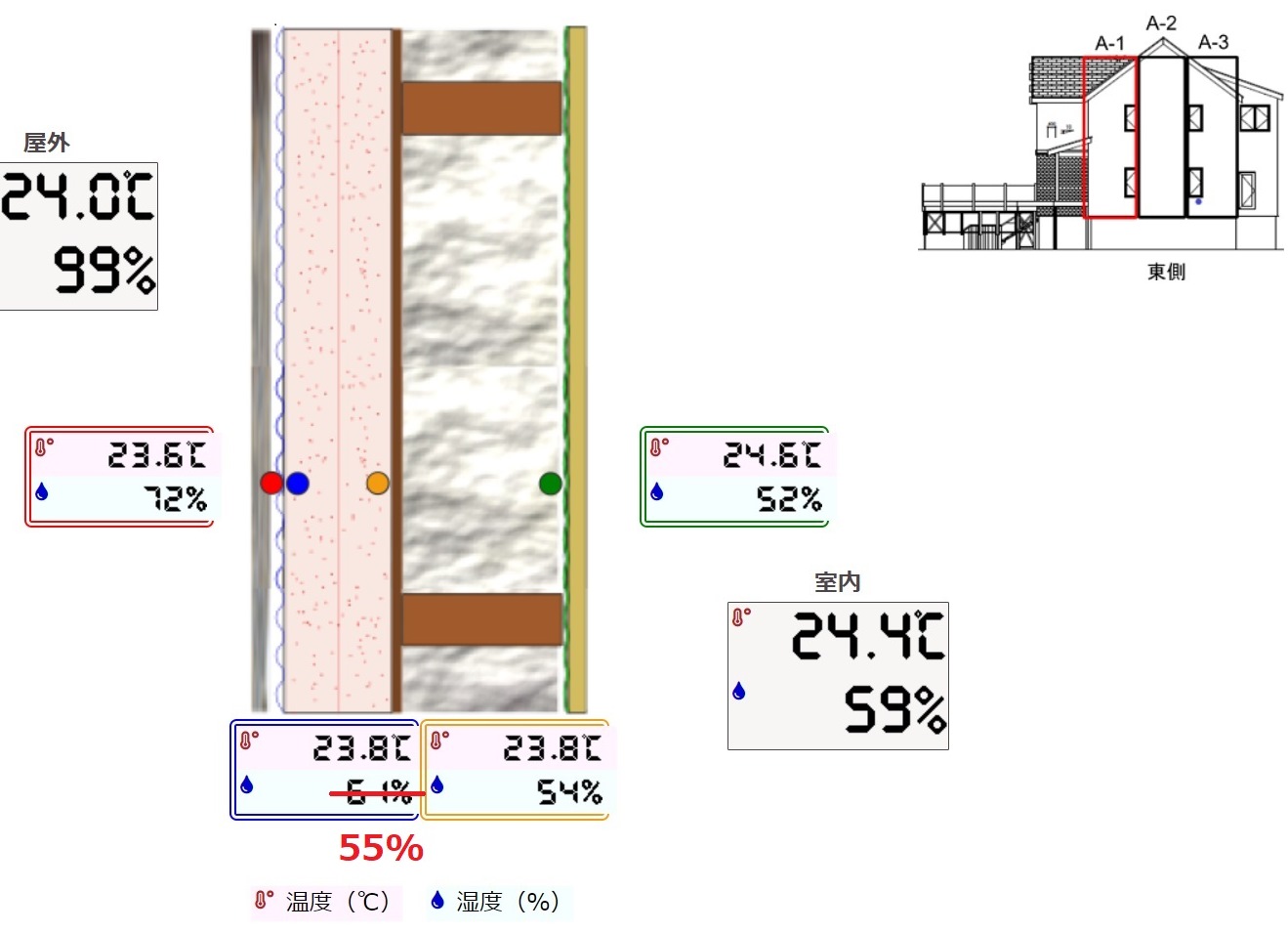

終日湿度99%の高断熱住宅断熱層外側通気層内の温度湿度

そして、もう一つチェックするのが外壁通気層内温度湿度。というか湿度かな。

時刻は18時30分過ぎの A-1断熱層から。

外壁通気層内 湿度 72% (午後3時半過ぎ時点70%)

ここで、外張り断熱層外側付近(青色)を55%に修正しています。

A-2、A-3共に55%だったため。

恐らくこのA-1の透湿防水シート層の温湿度センサー貫通部のテーピング不良のためではないかと。温湿度測定も数年で終えるつもりだったので専用テープでなく通常のビニールでテーピングしたのがまずかったかと。

室内湿度上昇は展示場を閉めて、エアコン停止したからだと思われます。

このことからも梅雨時の湿気対策としての透湿防水シート層の役割と扱い方の重要性が分かるのではないでしょうか。

以上が、高断熱住宅における梅雨時の断熱層内での温湿度でした。

これらはあくまで今日時点の温湿度であること、当社住宅展示場の外壁断熱層内の温湿度であり、断熱構造・使用素材と施工が違えば同じようになるとは限りませんので、あくまで参考程度に見て頂けると助かります。

最後に、内輪な梅雨時の変化をもう一つ紹介します。

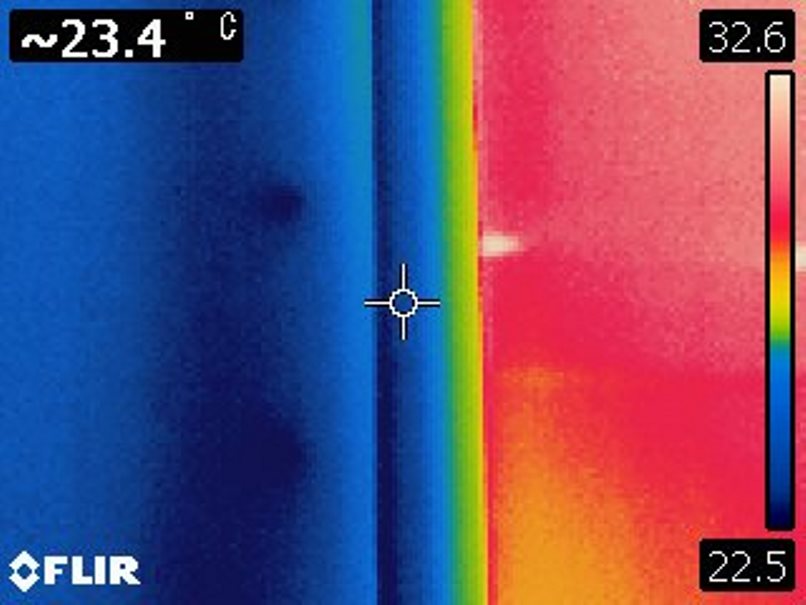

窓周囲熱橋に因る梅雨時の結露

窓周囲ヒートブリッジ対策比較ボックスから。

ヒートブリッジ対策施工してあっても梅雨時にはガラスだけ結露する

サッシ樹脂枠、樹脂枠周囲木部ともに結露は確認できませんが、写真のように窓ガラスは結露してしまいました。

ガラス中央部には水滴が見えないことから、窓周囲熱橋対策が問題ではなく、熱橋対策施工が届かないトリプルガラスサッシの熱橋=ガラススペーサーからガラスが冷やされていると考えられそうです。

ちなみに、この時の室内環境は、室温25℃ 湿度68%

トリプルガラスの半外付け樹脂サッシ一般施工の状況も。

きれいな写真ではないカビ写真ですので、気になる方はここまでにしていてください。

今日こうして全体的に写真に収めて新たに気付いたことが2点あります。

①窓建枠の石膏ボードの手前小口の色が左右で違う。

石膏はアルカリ性なのでカビは生えにくいはずなのに、湿気にずっと晒されるとアルカリ度が落ちるから?

②左石膏ボード裏側木部との接点が黒ずんでいる。

まだ石膏ボード剥がしてないけれど、想像付いてしまったかもしれない。

さて、いつ石膏ボード剥がしましょう・・

コメントを残す