岩手の限らず、東北から北海道まで、「家を建てるならトリプルガラスは当たり前でしょ。」くらいまで一般的に認識されるようになっているのではないでしょうか。震災後からこの10年、住宅に対する認識がほんとうに激変したと感じます。

寒冷地岩手の住宅の窓の断熱性能を世界レベルに

30年前、アメリカにLow-Eガラスがあるのに日本にはない。アメリカにはトリプルガラスがあるのに日本では贅沢だという。その通り20年~30年は日本の住宅は遅れを取っていることを日本の人たちは知らないし、知らされない。だからずっと家電や車のように日本の住宅も先進なのだと変に誤解し続けてきたように思います。アメリカからヨーロッパから輸入していたからこそ、海外の情報を得られた私はそういう面では幸運だったかもしれません。

Low-Eガラス、アルゴンガス、トリプルガラスは今や高断熱サッシの標準

周囲の普通の家は世界では普通じゃない。貧しすぎる。冬寒くない、夏に暑くない暮らしができるってことすら知らない日本人がやっと高断熱住宅の恩恵に与れる時代になったのです。何の力にもなってないけれど、孤軍奮闘の25年間だったような気がします(笑

ヨーロッパの高断熱サッシの魅力

岩手ではペアガラスが当たり前だった17年前、より高い断熱性能を持つトリプルガラスの高断熱サッシを求めサッシ輸入をヨーロッパへとシフトしました。アメリカからも、カナダからもトリプルガラスのアルミクラッド木製サッシを輸入していたのですが、スポットでスウェーデンからサッシを輸入したり商社系のヨーロッパサッシを採用したりもしていましたので欧米のサッシの違いを知ることができたのです。

ヨーロッパサッシの魅力はサッシ枠にあり

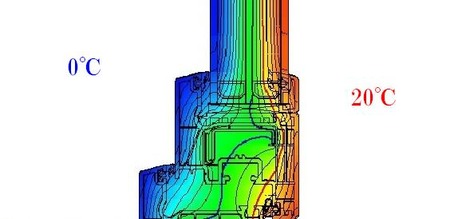

アメリカのサッシフレームの太さは日本のサッシと殆ど変わらないイメージで細い。だけど、ヨーロッパのサッシはその何倍もの太さ?厚さ?を誇っていたのです。サッシ輸入をヨーロッパにシフトするまでは、サッシの断熱性能はUwしか知らず、断熱性能を支える要素すら知らなかったのです。それがヨーロッパでは、

サッシ枠・ガラス・ガラススペーサー、この3要素の断熱性能を自由にカスタマイズできることを知ることができたのです。

これをきっかけにサッシの断熱性能に対する観え方がまったく変わることになります。

日本のサッシはその面では現在も当時のアメリカとはそう違わないままかもしれません。

高断熱サッシはサッシ料理(施工)後の窓の断熱性能で決まる

サッシ枠の厚さを変えたり樹種を変えてみたり、木枠にいくつもの中空層の持たせることで断熱性能を向上させているモノまで・・どれだけバリエーションがあるの?てほどヨーロッパのサッシの組み合わせには選択肢があること。当時、それまで何とも意識したこともなかったガラススペーサーもアルミ以外のものが何種類も選択できる。このスペーサーだけで2割も断熱性を向上させられるなんて・・というのも驚きでした。

ガラスの断熱性能に頼り過ぎてるサッシの断熱性能値

例えば、3層ガラスの断熱性能とサッシ枠の断熱性能、どれだけ違うか知っている方はいるでしょうか。恥ずかしながら、私はサッシ輸入をヨーロッパにシフトするまで知りませんでした。現在の国産サッシならガラスの熱損失はサッシ枠の熱損失の1/2以下で倍以上ガラスの断熱性能は高いと思われます。

※思われますというのは、大方サッシ枠断熱性能Uf値をメーカーは公表していないので。

サッシ枠の見付けを細くし、サッシ全体に占めるガラス面割合を上げればサッシの断熱性能値だけは向上させることができます。小手先な手法ではあるけど、サッシ枠の断熱性を上げずともそれだけでサッシUw値は上げることができるのです。

ドイツサッシの断熱性能だけを見ていただけの私に落とし穴が!?

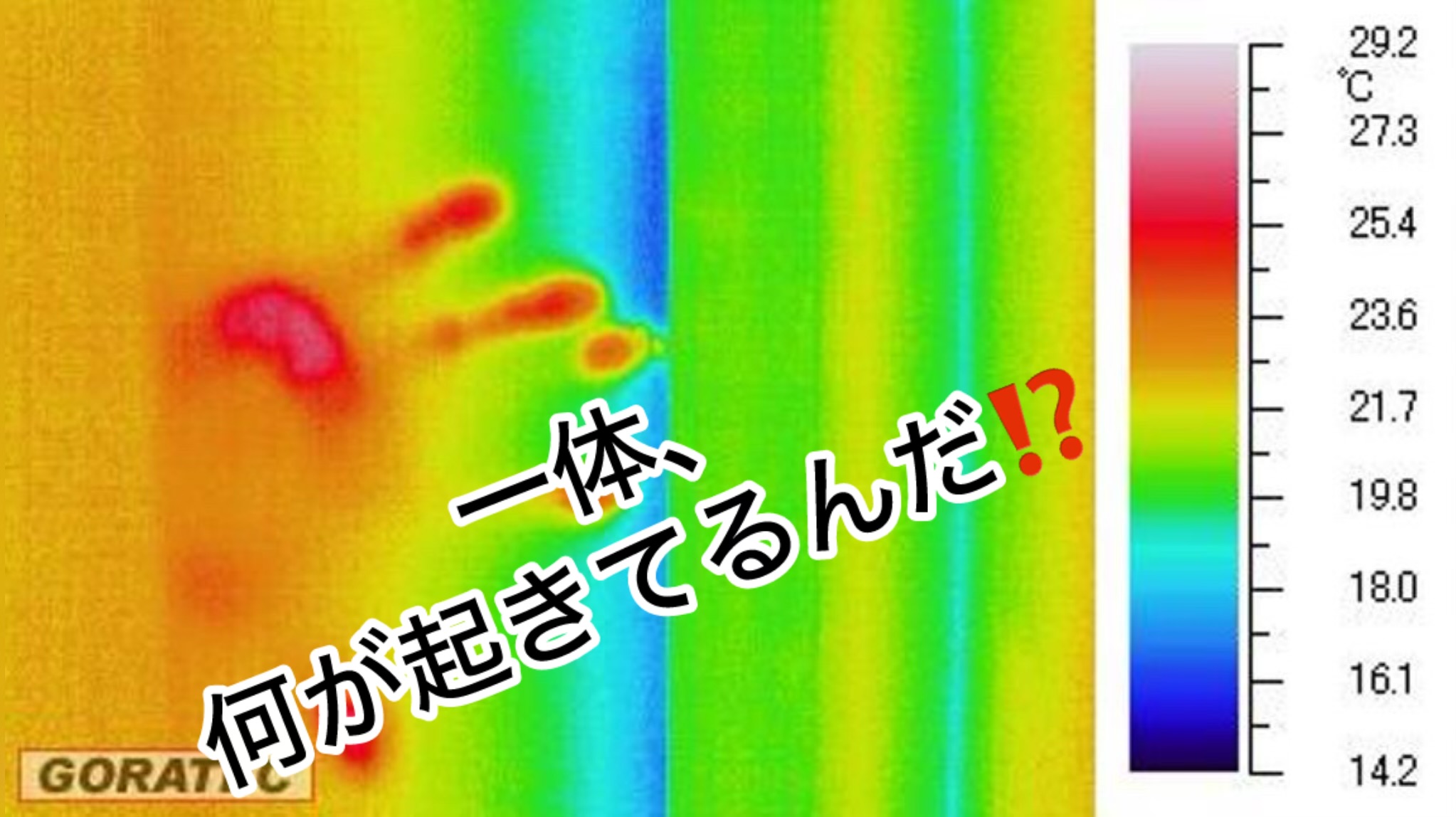

トリプルガラスのドイツ樹脂サッシを施工するようになった15年前、そして採用していただき実際に住んでいるご家庭の冬チェックしていた時、サーモ画像に見えるある異変に気付きます。

?何か変、離れたり角度を変えてみたり何度見直してみても変なサーモ画像に変わりはありません。

サッシ枠の外側が冷えているって・・

これって、すきま風? 施工欠損?

というのも、これまでこういう状況の画像は引き違いサッシの重ね部分の間からのすきま風に近かったのです。なので、すきま風か、手抜き?に近いものを感じて我ながらゾッとしたのを憶えています。

住宅の高断熱化、サッシの高断熱化に新たなリスク

これが欠陥でもなくすきま風でもなく、ドイツでは当たり前に議論され、対策施工が一般化しつつあった窓周囲にある線状熱橋ψinstallと知ったのは翌年か2年後だったかと。そこからですね、[ψinstall] [psiinstall] [fenster]

[window]等組み合わせて検索しまくったのは。ドイツで当たり前に語られていたのは、早くからサッシ枠の高断熱化を成し遂げていたからこの点が問題化した、そしてすぐ議論もはじまり対策もされるたのはやはりドイツだからでしょうね。この存在を知った時ほどドイツの先進性に感謝したことはありません、だってそうでなければ、眠れない夜を過ごしてただろうし路頭に迷ってたかもしれませんので(笑

これから国産サッシでも見えてくるかもしれない窓周囲熱橋

国産のサッシ枠自体の断熱性能はまだまだドイツ程ではありませんが、私が確認したところ、先ほどのサーモ画像程ではないにしろ、確認できています。ただもしかしたら他の方は気付かないかもしれません。私はすでにこの問題を知ってるから見えているに過ぎないだけのかもしれませんので。

岩手の高断熱住宅には欠かせない窓周囲対策施工の重要性とこれから

2012年以降、小さな実験棟からいろいろ効果を試しながら実際の施工現場に第一弾として対策施工開始したのが7年前の無暖房の家シリーズから。正直、無暖房の家スタイルでなければ施工できない施工法でした。その効果を確認しつつ、それ以外のシリーズでも何とかできないかと探ったもののドイツの手法は湿式なのでそれをそのまま採用することは外壁通気層を無くすことなります。いろんな考え方があるでしょうけど、個人的経験値からそれは受け入れがたいとずっと悶々とし続けていたのです。

窓周囲ヒートブリッジを数値化できなければ効果もわからない

まだ何も先に進むアイデアはないけれど、何かしなければ。という思いから、数値化できなければどんな対策施工したとしても、どの施工がどれだけ効果があるかも判断しようがない。そこで、やはり何とか数値化しなければ。てことでいろいろ調べてみたもののそういう事例を見つからない。しょうがないので我流ででも先ずはやってみないと!てことで始めたのが測定による数値化でした。

閃いた窓周囲ヒートブリッジ対策施工

年末年始も当社住宅展示場で毎日データ取りをしていた時、ふと閃きが落ちてきたのです。あれ、意外と単純かもしれないと。難しく考える必要はなかったのかもしれない。なぜ今まで気付けなかったのかと不思議に思ったくらい単純ですから(笑

窓周囲熱橋の数値化も見え始めた新たな実験棟

そこから、新たな窓周囲熱橋対策施工と通常施工を工場の実験棟で施工し計測を始めたものの、データがばらついてしまい判断ができない事態に。

大学の先生方もやっていないことを素人レベルでは難しいんだよ、きっと。

諦めなければならないのかもなあ。

とまで落ち込んだものの、

もう少しいろいろやれることをやってみてからそれでダメだったらそん時諦めればいいのだから。

もう少しだけ、もうちょっとだけ、頑張ってみるべよ、とあの時は自分で自分を励ましていましたね(笑

それで何気にデータからヒントが見つかって再現性のデータが揃うようになってやっと効果比較ができるようになったのです。

見えない窓周囲の断熱効果を見える化へ

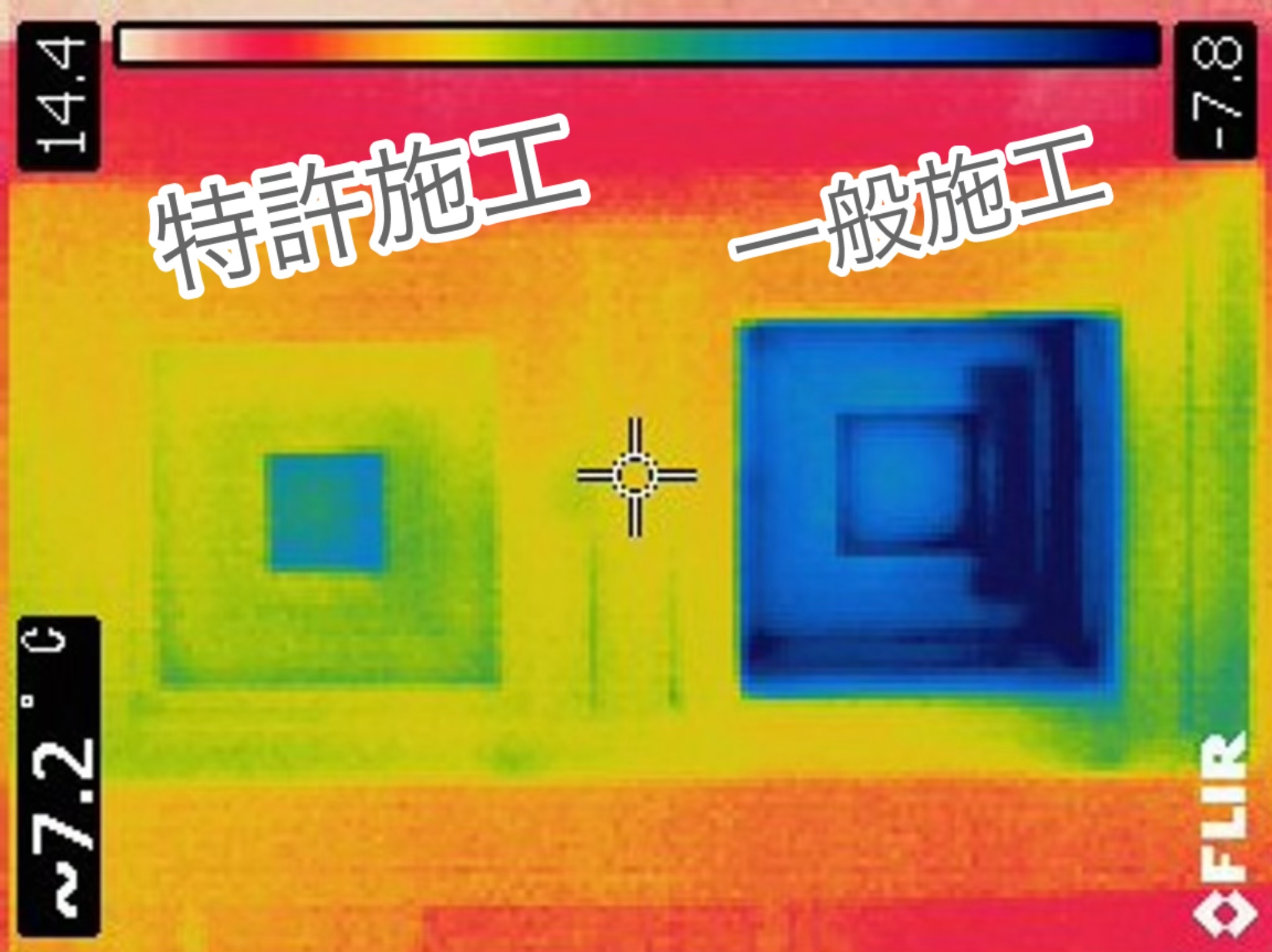

窓周囲熱橋対策施工のアイデア効果は数値化できるようになったことでわかるようになりました。でも、ここで問題が。

窓一つ窓周囲の断熱性能がこれだけアップするんですよ、て一般の人に言ってもわかりませんよ。

自分が聴いてもわからないですから。

何か、体感で判るもの作れないんですか、持ち運びできるようならもっと良いですけど。

というスタッフの意見から、行き着いたのがこの比較ボックス。

久しぶりに、今日サーモカメラでチェックしてみました。実際は縦ですが、画像を左に倒していますので。

これ、冷凍庫です(笑

冷凍庫って―10℃とか‐5℃の設定がないのですよ。でもね、スタッフも効果が分かればいいですからと言ってくれたのでこれで良しとしました(笑

それで今日、事務所は休みなので暖房していません。その状況で室温14℃です。

冷凍庫内-18℃、サーモ画像に表示される最低温度が‐7.8℃って・・

昨年のこの時期より、さらに性能低下しているかもしれない。

もし、性能低下しているとすれば、窓周囲が結露でダメージを受け、その結果断熱性能も損なわれた?のか・・

まだよくわかりませんので明日室温を上げた状態で再チェックしてみます。

頭ボーっとのぼせてきて纏まりついてないですが、今日はここまでに。

明日修正します。

親方の熱意に感服です!

諦め悪い人間ですので笑