今日と明日、岩手県紫波町にて高気密高断熱住宅の見学会を開催しています。

岩手県花巻市の高断熱住宅で体感してほしいこと

高断熱と輻射熱を体感し、合わせてオーディオルームの防音を体感してみてほしい。

オーディオルームの防音チェック

明日から二日間、防音室のある家の完成住宅見学会です。

事前にスタッフが防音効果をチェックしてくれた動画を紹介!

暖かさにある質の違いと音の違いも体感してみてください pic.twitter.com/fk4eym6k58— oyakata (@ooyakata11) March 7, 2025

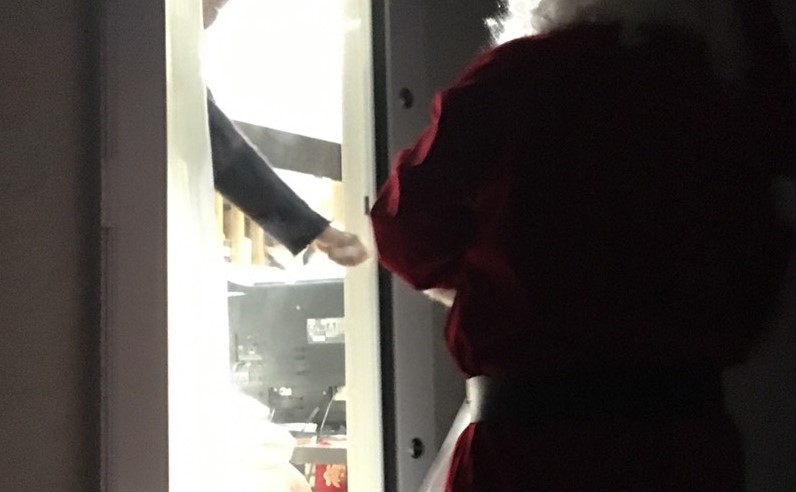

窓の防音チェック

さらに、窓の防音性能もチェックして頂けたら、窓フェチな私としては嬉しいかな。

スタッフが測ってくれたものだけど、フォールディングドアドレーキップ内倒しからの防音性能を。

内開きにしっかり開けた方が良かったかもしれない・・ pic.twitter.com/NOjn73FaIz— oyakata (@ooyakata11) March 8, 2025

もうすぐ冬も終わりを迎えるこの時期でしか体感できないことを、ぜひ五感で感じてみて欲しいですね。

高断熱住宅の先に見直してみたい遠赤外線

25年前の昔だけど、こんな本「実用遠赤外線」なる分厚い本を買ってまで少しでも知りたいと思った分野。今のようにインターネットはなかったので新聞広告に載ったのを見て勢い購入した本です。

厚さは7センチ程、昔各家庭の書棚に並んでいたジャポニカ百科事典みたいなサイズと言えば、昭和世代の方なら解るのではないでしょうか。最近では見かけたことないですけど。これ1冊で74.000円(税別)もしたのですから、当時どれだけ知りたかったことかがわかります。私が過去購入した本では最高額ですので(笑

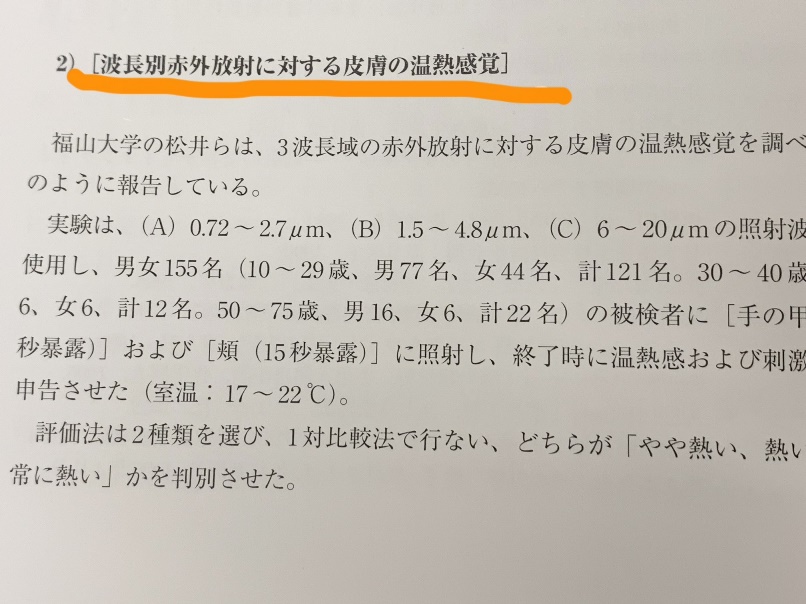

放射熱と身体の関係がよくわかる内容

今なら、ネット検索やAI検索など便利になりましたけど、これはこれで各大学の先生方の検証内容や経過などがわかるからイメージしやすいのです。

輻射熱とは何なのか

年末年始に気付いた室内壁面と室温とにある温度の逆転現象から、室温とは別に放射熱を拾うことはできないだろうか、そんな思いから、今でも毎朝チェックし放射冷却をヒントに再現も可能になってきたように思います。

無垢床(自然塗料) vs. 合板床材の体感温度の違い

遠赤外線のことを広げすぎると長くなるので、ここからはAIさんのお力を借りてみます。

無垢フローリングと合板フローリングでは、体感温度に差が出る 理由がいくつかある。放射(遠赤外線)、熱伝導率、調湿性 の観点から比較し、どのように違いが生じるのかを説明してくれました。

放射(遠赤外線)による違い

- 無垢フローリング

・遠赤外線の放射率が高い(約0.85〜0.95)

・木の内部に空気層があり、蓄熱性が高い

・熱をじわっと放出し、足元の暖かさが持続する

→ 体表面に届く 遠赤外線の量が多く、放射熱の影響で暖かく感じやすい。

- 合板フローリング

・遠赤外線の放射率が低い(約0.60〜0.75)

・薄い突板と合板構造のため、蓄熱性が低い

・塗膜仕上げの場合、熱を反射しやすく冷たく感じることがある

→ 遠赤外線の放射が少ないため、暖かさを感じにくい。

結論

無垢材の方が 遠赤外線の放射が多く、暖かく感じやすいとのこと。

熱伝導率と蓄熱性

熱伝導率(W/mK)

| 材質 | 熱伝導率(W/mK) | 特徴 |

|---|---|---|

| 無垢フローリング(広葉樹系) | 0.16〜0.23 | 蓄熱性があり、熱をゆっくり放出 |

| 無垢フローリング(針葉樹系) | 0.11〜0.14 | さらに断熱性が高く、冷たくなりにくい |

| 合板フローリング(MDF+突板) | 0.30〜0.40 | 密度が高く、熱がすぐに逃げやすい |

| タイル | 1.0以上 | 熱伝導が高く、冷たく感じやすい |

結論

無垢フローリングは足裏の熱を奪いにくく、温かみを感じやすい。

調湿性による違い

- 無垢フローリング(自然塗料仕上げ)

・木の細胞が湿度を吸収・放出し、室内湿度を安定させる

・静電気が発生しにくく、足触りが自然で温かく感じる

・湿度変化が穏やかで、乾燥による体感温度低下を防ぐ - 合板フローリング

・樹脂塗装や合板構造により、調湿機能がほぼない

・湿度が低下しやすく、乾燥感が強くなる

・静電気が発生しやすく、足触りが硬く冷たく感じる

結論

無垢フローリングは 湿度を調整し、足触りが良いため、より快適な体感温度につながる。

まとめ:遠赤外線という視点での素材選びがあっていい

断熱性能が高くなればなるほど、外周壁室内表面温度は高くなるので体感温度も高められる、ということまでは一般でも言われていることです。しかし、遠赤外線の恩恵をもっと受けたいと思うなら、素材選びはちょっとしたポイントだということを知っておいても損はないかもしれません。

但し、視点が変わればまた優先度が変わるということはあると思いますが。

最後に、気になった視界を

とは言っても温度推移ですけど(笑

単に確認したいだけの窓下の温度湿度測定だったのに…

3月3日日中に見せた湿度暴走が意味不明。これが5日にも。室内側からスカスカではあるけれど、もし現場発泡ウレタン欠損があったりした場合も起こり得る?ことなのか、、 pic.twitter.com/yL3sV5ocuT— oyakata (@ooyakata11) March 8, 2025

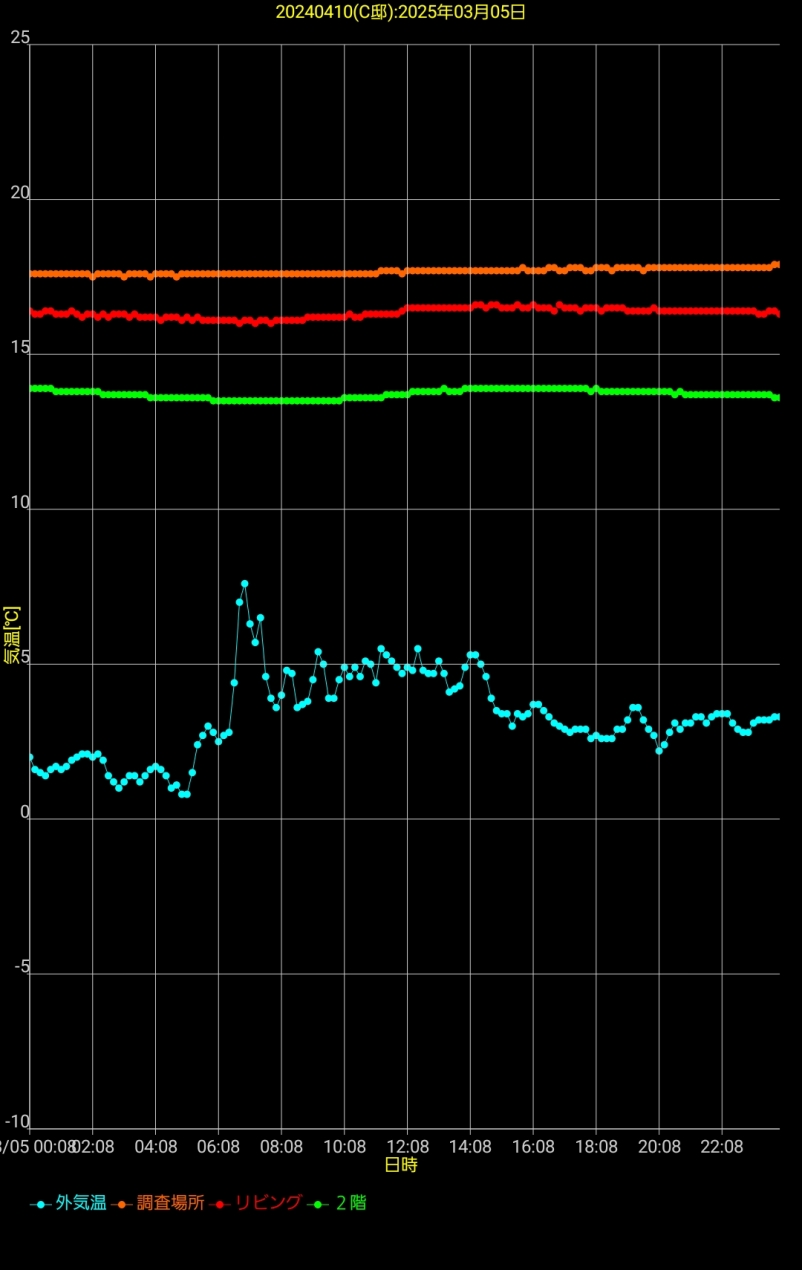

岩手県紫波町見学会場 3月5日温度推移

低温でのならし運転中

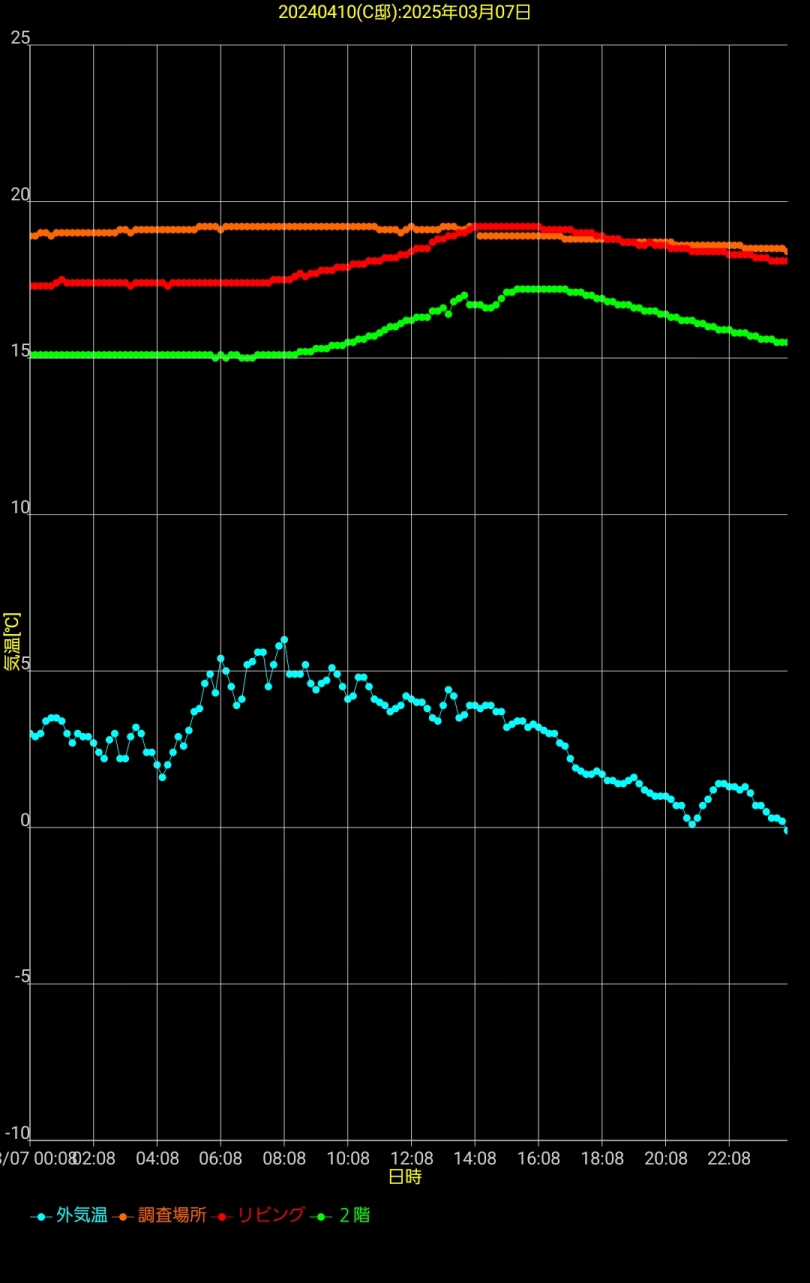

昨日の3月7日温度推移

オレンジが床下温度、赤がリビング温度

床下とリビングがほぼ同温になったことが私的には重要なので。

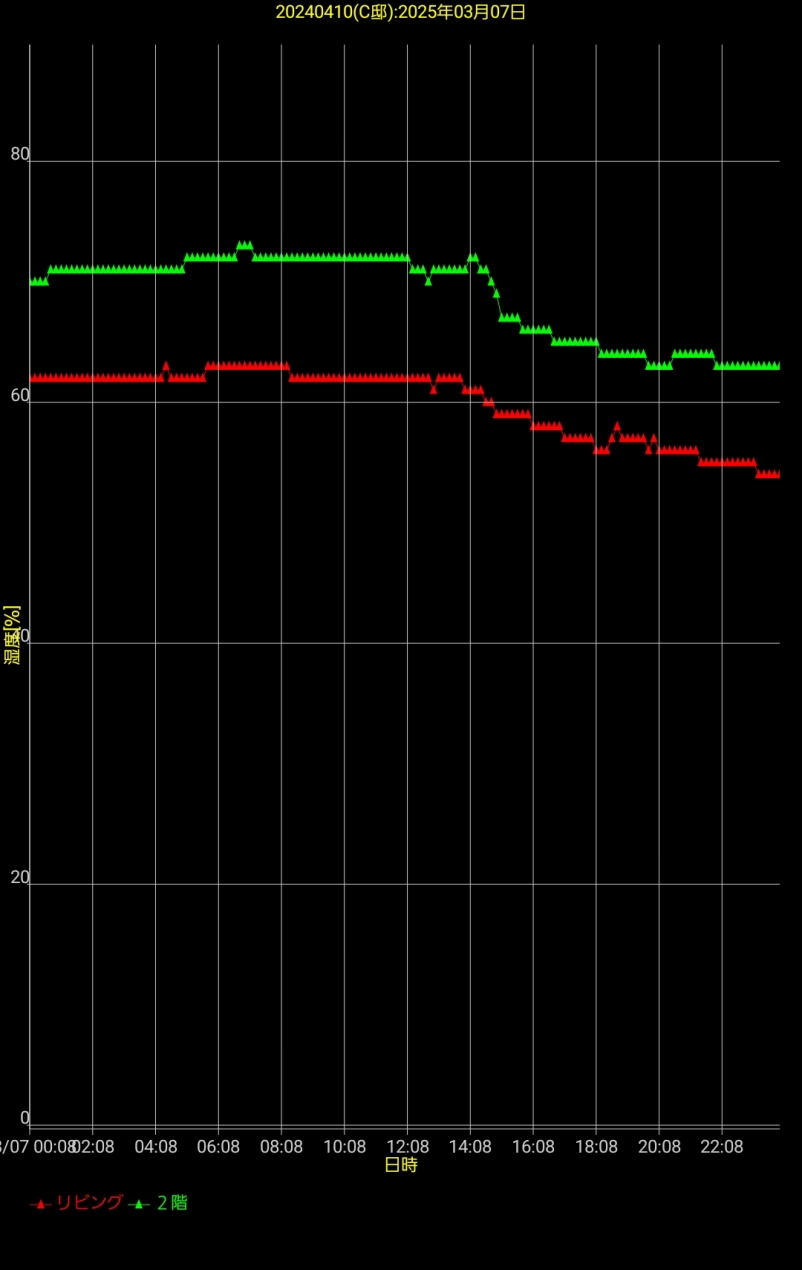

同じく3月7日 湿度推移

湿度60%台だったものが、床下の湿度が低下したことからリビング湿度も低下したことがわかる。

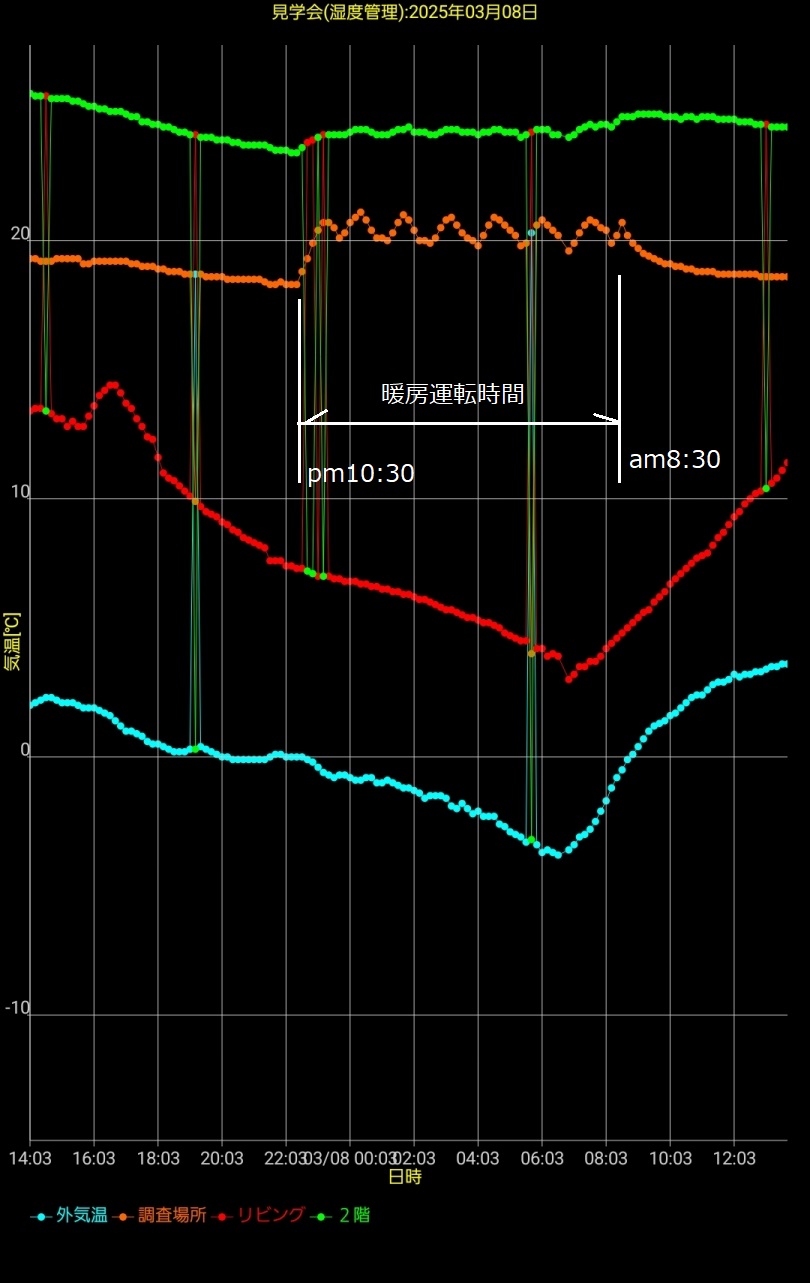

私の自宅での暖房時間がわかる温度推移

窓下温度が目的なんだけど、昨夜の暖房運転が10時間だとわかるからおもしろいので。

コメントを残す