3年前の冬、12月に完成し翌2月での機関をお借りした家があります。そこに温度測定セットを設置し床暖房常時運転で温水設定26℃一定で測定し続けました。室温設定で暖房するエアコンと違い、このほうが室温の変化が視覚的にわかりやすいですからね。

低温遠赤外線への興味再び

その温度推移を眺めていてふと気づいたのが室温が妙に高めに推移しているなあということでした。断熱性能は変わらないのに、「性能が上がった?不思議だ!」

考えられる最近変わったことと言えば・・ 二つあるかあ。

断熱材以外にもあった体感温度を上げる要素

①温水床暖房の配管量を倍にしたこと

温水管からの放熱量を増やすことで温水の循環温度を下げ、結果ヒートポンプ効率を上げられるのではないかと。

②窓周囲のヒートブリッジ対策施工をするようになって初めて迎えた冬であること

計算的には自然温度差2~3℃上げられる可能性も。

どちらがどれだけの効果があったのかはわかりません。いずれ循環温水温度を限りなく室温に近づけたい!と願っていた私にとってはうれしい結果になったのは確かです。始まった新たな興味はここからです。温源を低くしても家は暖かい、人の体も温かくしてしまう、赤外線や遠赤外線てもう一度深堀してみる価値はありあそう、と、

そこに年末に温かいと感じなかったものが2時間もしたら服を一枚脱ぎたくなる体感、年始に見つけた室温と壁表面温度の逆転現象、こうなるともうだめです。見たこともないもののその正体を観てみたい衝動にかられてしまいます。

温水床暖房の輻射熱効果を分離できないか

赤外線、特に遠赤外線と言われる8~14μmの波長なら好ましいけど、そうでなくとも床面から室温とは違う輻射熱の温度をキャッチできたら・・・と思うようになります。というのも、私たちは室温ばかりを観て、室内環境や断熱性能を語りがちですが、人間の体を中心に考えたらそれだけで済ませてしまうのは不足なような気がします。

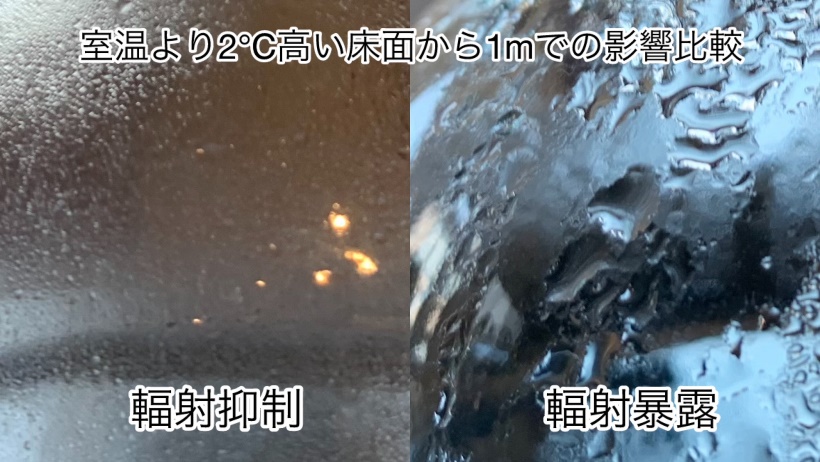

遮熱シートで輻射熱をカットできるか

最初に考えたのが、遮熱シートを使うことで輻射熱を絶つことができるのではないか、というものでした。水分が赤外線を吸収しやすいのであれば二つのグラスを用意し一つを遮熱シートで覆ってしまえば・・・と考えたもののうまく拾えず。そこで風船に水を入れて試してみたけど温度差を確認できない。ここで気付いたのが、表面温度を測ってたのでは室温の影響を受けてしまう。やはりここは水温計でないとダメなのかもしれない。

やっと温度の違いが観えた!

やっと違いがありそうだと見えてきたら、再度確認しないと。

温度差をもう今一度再確認を

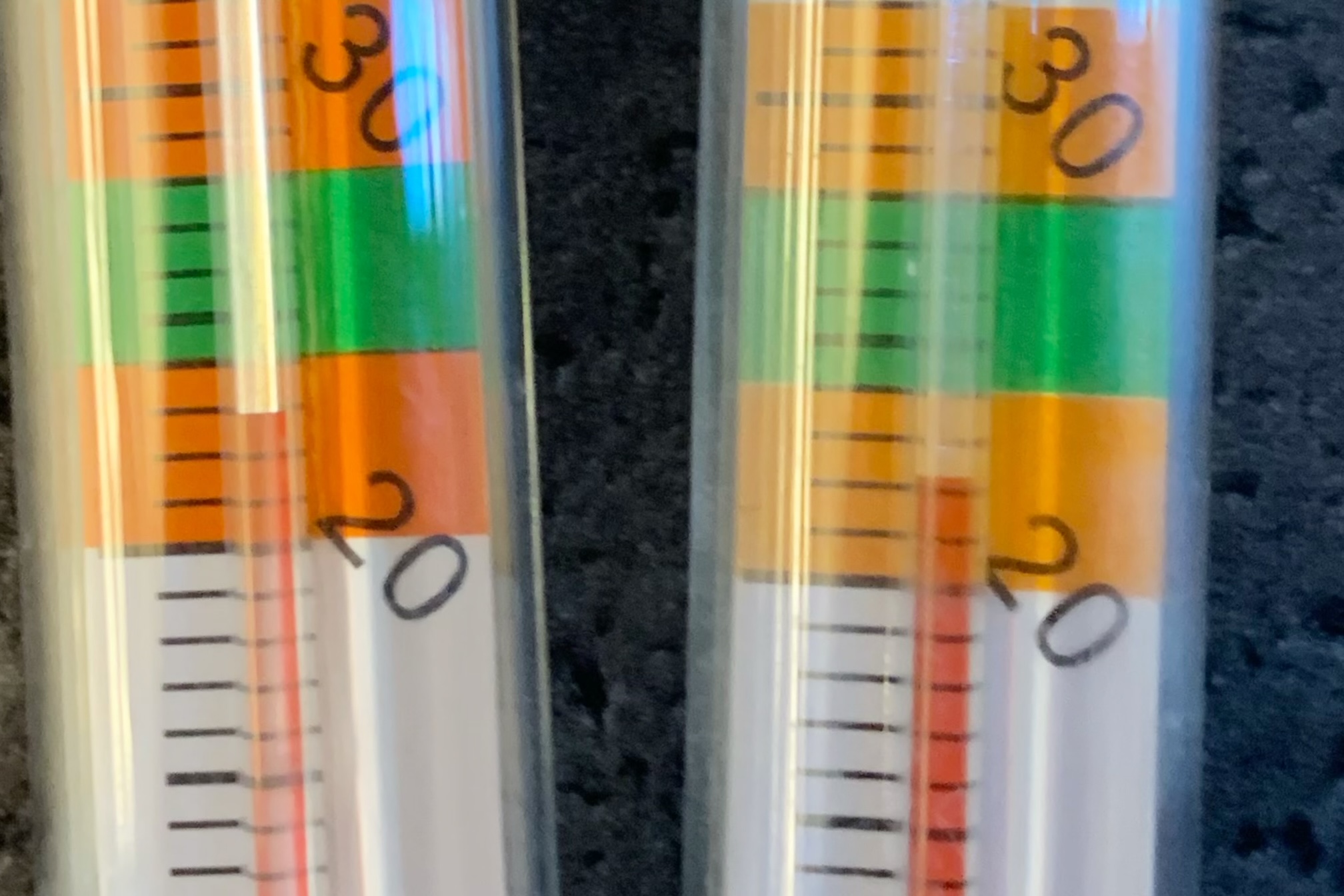

最初はとにかく温度の違いを確認する方法を見つけたかっただけなので、二つの水温系に誤差は若干ありそうくらいの適当さだったのです。再現するとするならと、同じ場所に放置してまずは確認。

誤差は0.5~0.6℃くらいありそうです。

これが逆転して右が若干だけ温度高くなります。やっと再現することができました。

でも、個人的に気になるのはこりらのほうです。

人間の体は60%が水分だといわれています。その水分に遠赤外線が吸収され活性が高まるのだとしたら、血流が体全体に巡り内側から温められる。と考えると、イメージしやすいかもしれません。

断熱性能高ければ高いほど、部屋周囲の壁温度は高く維持でき体感温度は高くなり、結果、室温を下げられ省エネになります。それでも室温より壁表面温度が上がることはなく室温までが限界だと当たり前のように思っていたのがこれまでの私です。

振り返ると、窓周囲熱橋ψinstallも壁も窓も早くから高断熱化してきたからこそ気づけたものなのだと思うのです。今回の輻射熱とか遠赤外線も同じではないかと。高断熱だからこそ、たった1℃や2℃、の影響力が見えてきたのだと。

もし、空気を温めず面を温めるそんな簡単な手法があったら・・暮らし方はもっと違うものになるかもしれない。そんなことを妄想してるのが一番楽しい時間なのです。見えてない気づけていないものまだまだありそうけど、まずは気づかせてもらえた順番に、です(笑

コメントを残す