岩手はぐっと冷え込む日が増えてきました。

この季節になると必ず聞かれる質問が…

「暖房って、いつから入れるのが正解ですか?」

・・・・ 正解はありません(笑

というのも、我が家ではまだ暖房入れていませんが、

寒い?

ちょっと寒いかも?

その半袖パジャマ止めたら?

そっかあ、

てことで冬物に替えてみたら暑すぎて・・7分袖にしたらちょうど良かったりで、未だ過ごし方調整中と言った感じです。

ですが、当社の住宅展示場は生活熱がありませんので朝の室温は16℃まで下がってしまいました。室温16℃はちょっときついですよね。裸足族の私の個人的限界温度は18℃ですので。

そこで昨日の朝、生活熱のない当社の住宅展示場では温水床暖房をスタートさせました。

今回は施主さんからのヒアリング結果の検証

事前検証場所:当社住宅展示場

暖房方式:地中熱ヒートポンプ+温水床暖房

暖房開始:10月24日 AM9:00

人の出入りや調理熱など生活熱が発生していないため、より“純粋な暖房性能”が見えます。このデータをベースに、この冬の調査・検証に活かせたらとの狙いです。

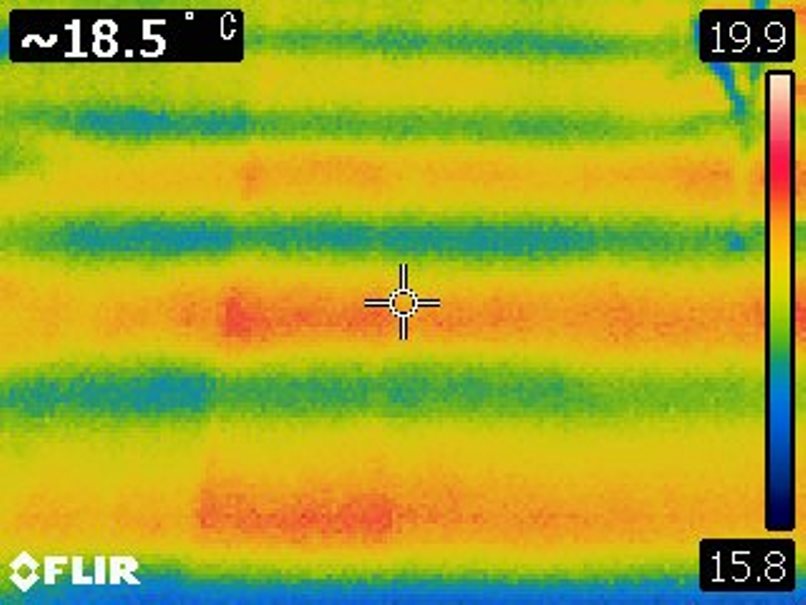

床面温度のサーモグラフィ(起動半日後)

床暖房温水配管が通っている位置が、じんわり赤く映し出されています。

この時点で床面温度は18.5℃前後。

まだ「熱々」ではありませんが、足裏で“冷たくない”と感じる温度域に入っています。

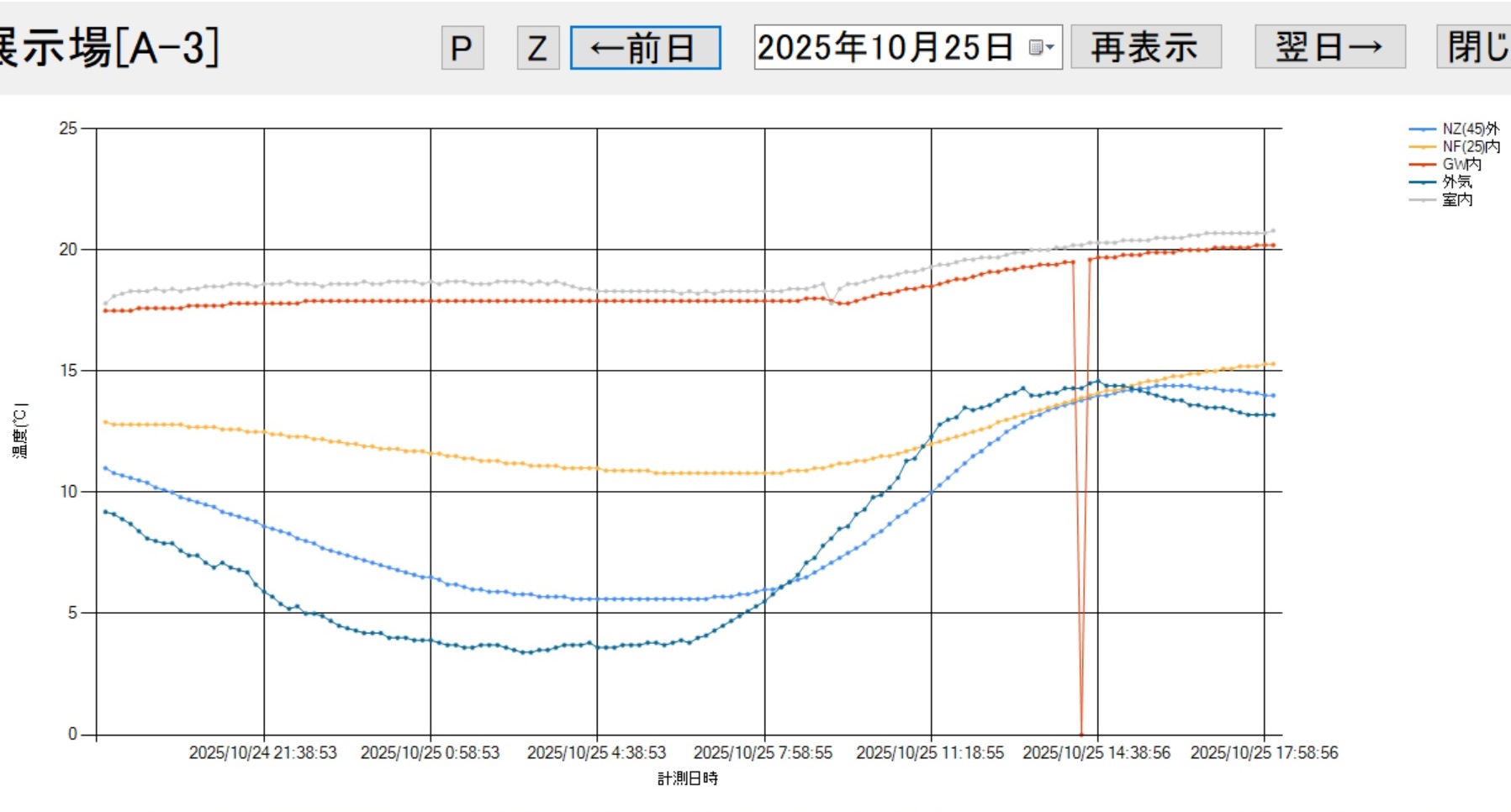

24時間の温度推移

昨日から今夕までの24時間の温度推移。

注目ポイントはここ

■ 室温:ほぼ一定で推移(昨日の16℃→約18℃→20℃台へ上昇)

■ 床暖水温:ゆっくり上昇・安定

■ 外気:夜間に冷え込み、朝方5℃前後まで下降

外気が下がっても、室温は安定して上昇。

ここで誤解しないようにお伝えすると、エアコンなどのようなに最初に室内の空気を暖める対流暖房とは違うということ。室内空気より先に床面の蓄熱層を暖め、輻射熱により内壁を暖めながら室内空気も暖めてゆく。そんなイメージで捉えていただけると良いかなと思います。

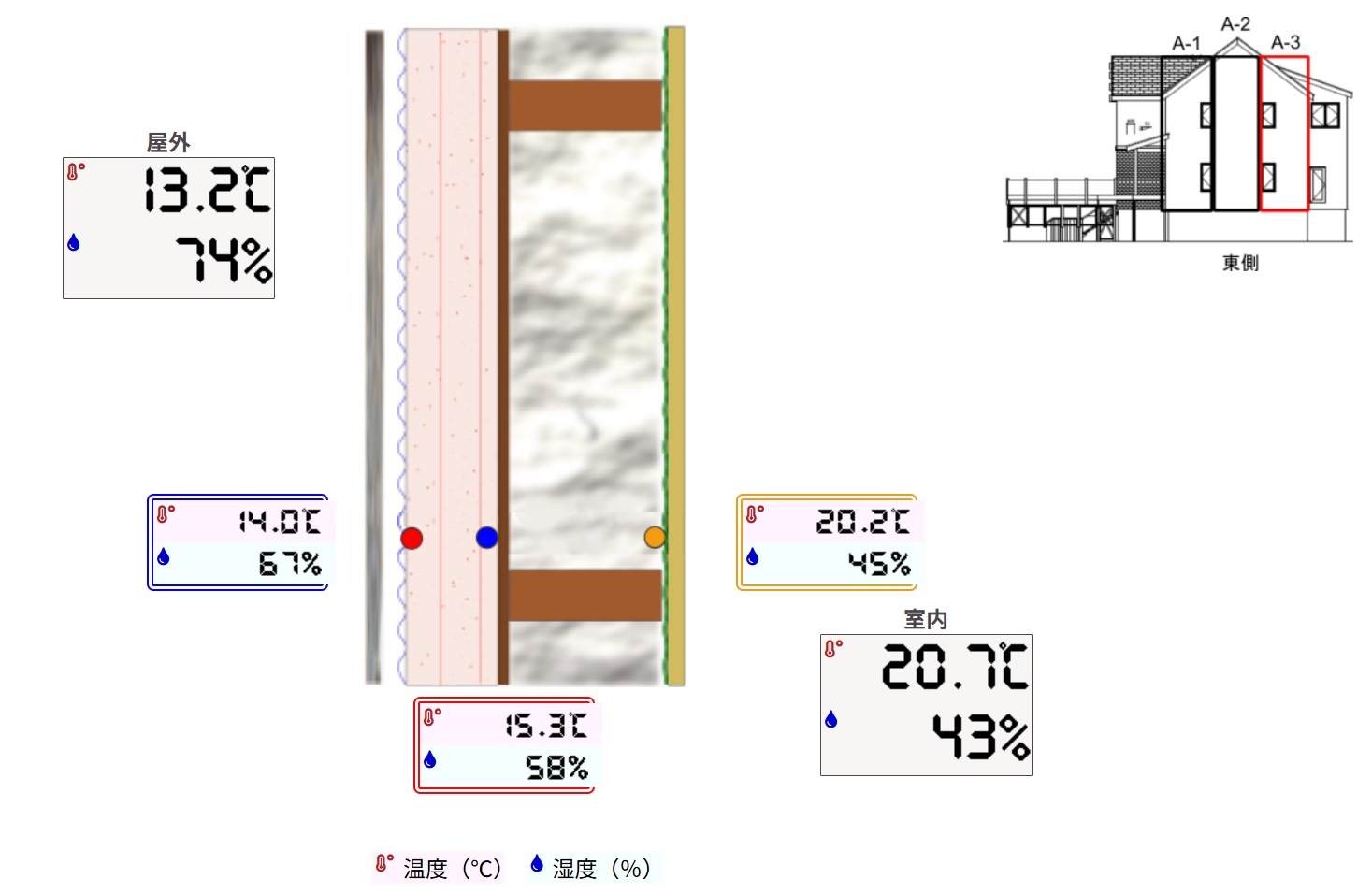

壁内の断熱層温度はどうなってる?

今日夕の18時時点の壁内部の温湿度センサーによるリアルタイム温度。

室温:20.7℃ 湿度43%

外断熱層内部側:15.3℃ 湿度58%

外断熱層外部側:14.0℃ 湿度67%

外気温:13.2℃ 湿度74%

断熱層内部は結露リスクのある温湿バランスが関係します。室内が暖められても壁内が“しっとり冷たい”と結露につながる可能性も言われるため、見える化することにしたものです。

住宅展示場で断熱層内を確認し、施工の裏付けを取っているというわけです。

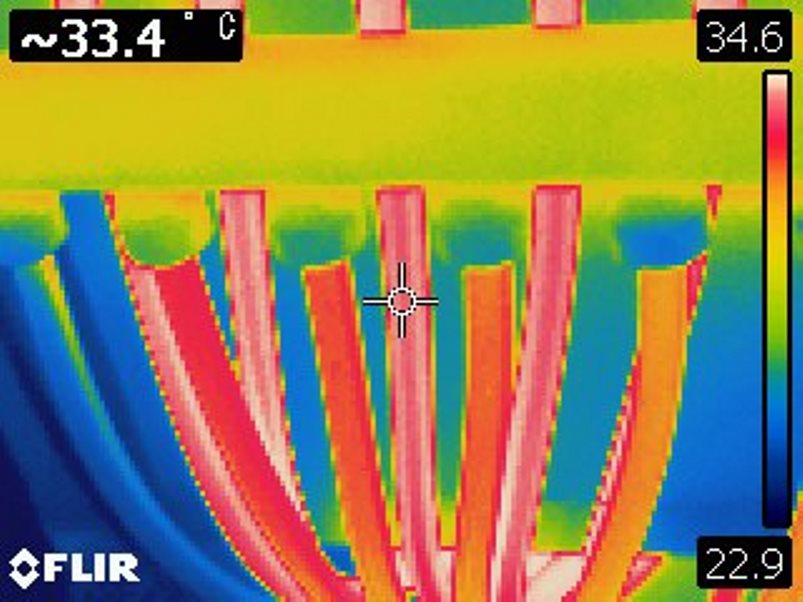

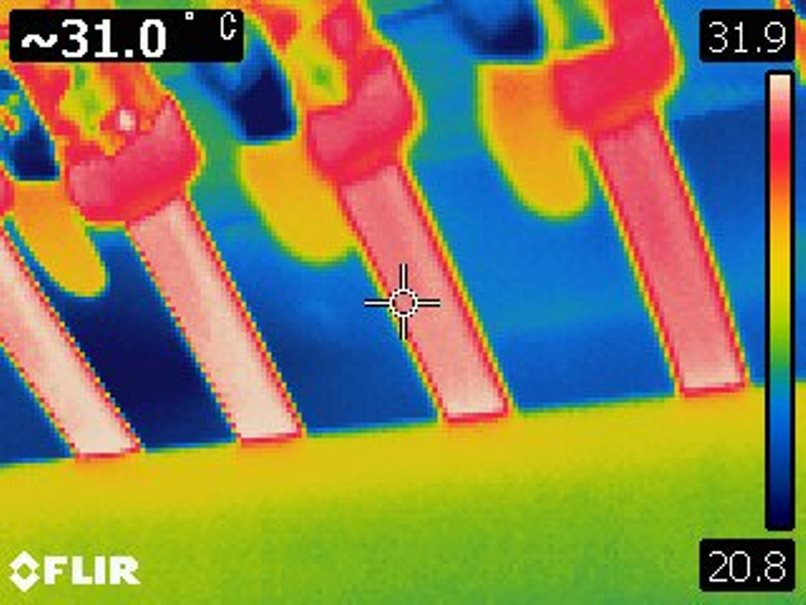

地中熱ヘッダーのサーモ画像

地中熱ヒートポンプで作られた不凍液のお湯がヘッダーで分岐し送り出される様子。

平均温度33.4℃。効率よく低温水で運用できています。

低温でも暖まる理由は…

建物の断熱性能

窓周囲熱橋からの熱損失の小ささ(ψinstall)

連続暖房で蓄熱

暖房は温度計の数字以上に、建物性能に左右されます。

昨日昼時点の床暖房ヘッダー温水往復温度差

配管の温度差もサーモで確認すると、往きとと戻りその温度差は3℃。このあたりはプロ向け要素ですが、漏れなく均等に供給されていることが大切です。

以前の岩手では、平均外気温5℃以上ならエアコンのような空気熱ヒートポンプ、0℃以下になるようなら地中熱ヒートポンプの効率が良いイメージだったのですが、それも住宅の断熱性能によっても左右されるので今はどうなのかはまだ確認できていません。

今回のデータを踏まえると…

朝方5~6℃ラインを下回ると暖房への心構えを、平均気温が5℃以下なら我慢せず暖房を。

というのが個人的な経験値になっています。

逆にここを過ぎると…

・壁・床・家具が冷える

・暖房しても暖まりにくくなる

・暖房コスト上昇へ

暖房は家が冷え切る前に、低めの出力でじわっとが鉄則かな。

「暖房費を節約したい」なら…

意外かもしれませんが、

暖房はケチるほど高くつく

のは常識なんです。

理由はシンプル

冷え切る

一気に暖める必要が生まれる

高出力=高燃費

EV車なんかと同じ発想かもしれませんね、

温水床暖房×高断熱住宅の“本当の強み”

□ 低温熱でも快適

□ 連続運転で安定

□ 温度ムラが少ない

□ 結露リスク低減

※これは“性能”と“施工精度”の両輪があって成立する話ですけどね。

さいごに:この“温度の静けさ”を体で感じること

無人の展示場なのに、

朝から晩まで、静かに温度が保たれています。

この「体温に近い温度感」こそ、数字では語れない心地よさなのです。

足元が冷たくならない

窓際で裸足でも気にならない

家中つめたくない

これは体験しないとわからない領域かもしれません。

これからの冬、ぜひ一度、展示場で体で感じてくださいね。

最後に、どうでも良さげな昨日朝のお気に入り視界を。

コメントを残す