今日は一般には理解されにくい話題で、

窓周囲熱橋による結露とその後の変化を。

昨年、石膏ボードの吸湿放湿性能の確認だけする意味で一時的に行うつもりだったものを・・

なぜか目的が変わり、結露の影響と室内空気環境との公約数的な線はどこにあるのかを知りたくなってしまったのが昨年秋。

ところがその時期は変化が見えない。

というか、どんどん空気は乾燥方向に推移する時期なので見つけられないのだと。

そこで環境調整小屋を用意してやろうと思ったが、今の加湿器などは電源では調整できないことがわかり断念。春になるのを待つことにしたわけ。

それで今やっと、現在の住宅仕様ライフスタイルに見合った冬に加湿しない温湿度21℃、40~50%の環境に。

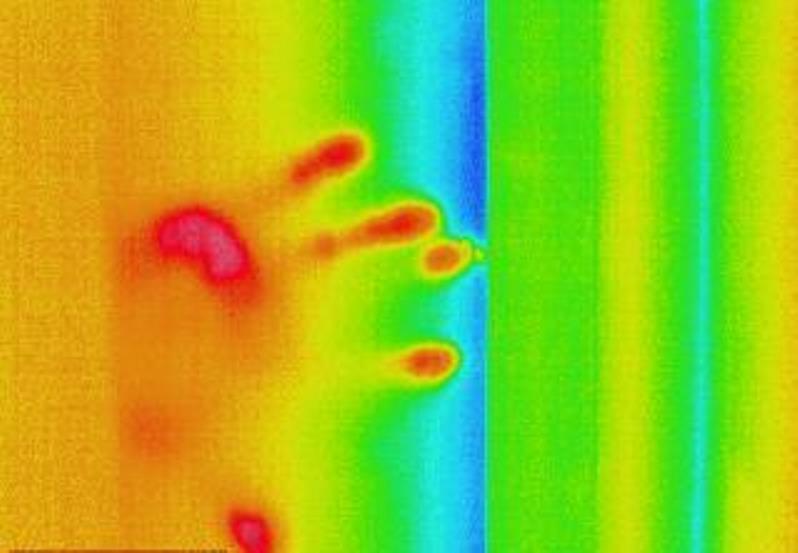

窓周囲の熱橋対策施工比較ボックス:一般施工の場合の左側面

以前冬までなら含水率計が100%表示も、石膏ボード表面に結露を目視できなかった。それが1か月少し前から結露が顕著になり、今日の夕時点では側面の1/3程が濡れそぼっているのが目視できるまでに。

窓周囲の熱橋対策施工比較ボックス:一般施工の場合の右側面

右側面の濡れを視認できたのは4日程前の 室温21℃ 相対湿度45%の時。

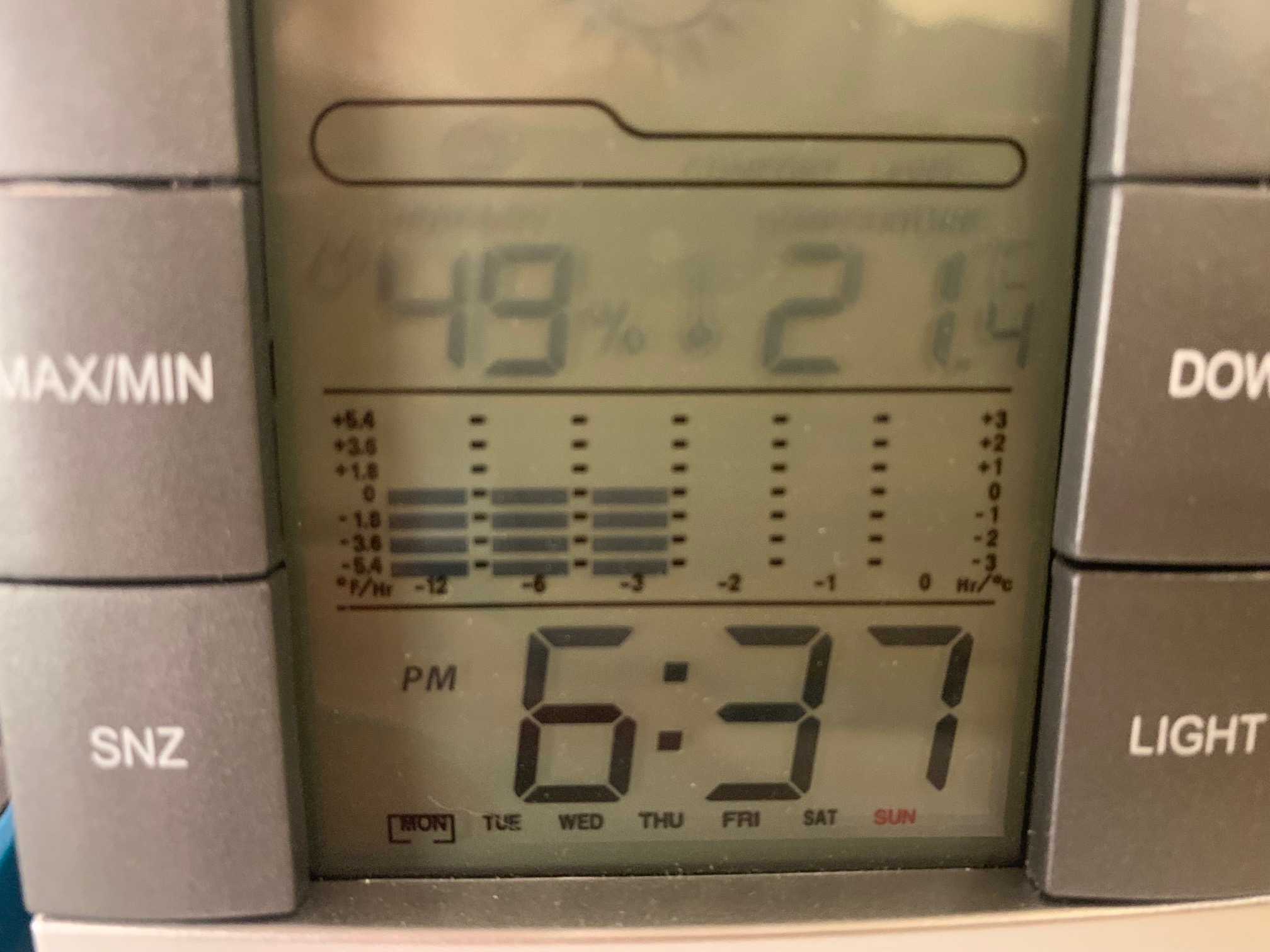

今夕にこの写真を撮った時の温湿度は、

21℃ 49%

今日一日雨でしたから湿度高め。

これらの状況から推し測ると、

石膏ボードの吸湿放湿性能、放湿性能を上回る結露量の境界領域は、

絶対湿度 6~7g/㎥ ではないかと思われる。

この状況においては、21℃ 50%前後では完全に結露が優勢になる。

さて、これからどうなるやら・・

コメントを残す