私は無暖房住宅に興味を持ったのは

「冬に無暖房で済みますよ」ってことにではない。

私が知りたかったのは、むしろ厳冬期の状態ではなく、

それ以外の時期の春や秋、そして夏をどのように過ごすのか。

そこに何かノウハウがあるのではないか。

そんな疑問を解決したかったのですが、

残念ながら視察先でも講師からもヒントは得られなかった。

ところが、ドイツの省エネという視点に立つと解決できてしまう。

以前、このブログに投稿したことはあるが、

わが家はもうすぐ冷房時期を迎える。

当時知り得るレベルでの高断熱化を試みたからだが、

わが家は暖房期間より冷房期間が長い。

10年ぶりに今業界では再び超高断熱化への気配がある。

私は既にそのレベルの家?に暮らして居る者として

単純な高断熱化への傾向には疑問を持ってしまう。

今日はそんな疑問に思う部分を以前にシュミレーションしたものから紹介。

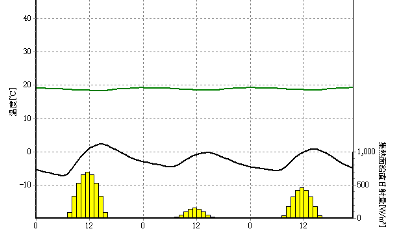

上のグラフは盛岡の平均的な温度変化に対して

無暖房住宅レベルでの室内温度予測(緑線)です。

外気温の温度変化の影響を殆ど受けていません。

(黄色の棒グラフは日射により得られる熱)

厳冬期のこのグラフだけお見せする分には

「ほ~」って感じでしょ。

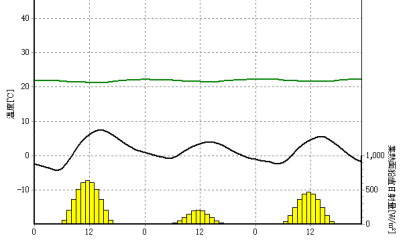

ところが下のシュミレーションを見て下さい。

3月のシュミレーションです。

室温は相変わらず、外気温変動の影響は受けませんが、

室温は数度高めになります。室温としては丁度いいくらい?

でしょうか・・・

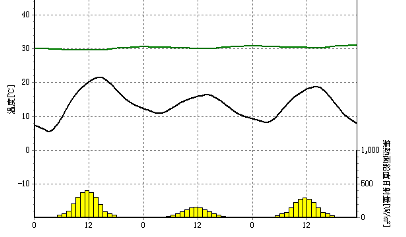

そして、このグラフは盛岡の5月のシュミレーション。

なんと何の処置もしなければ室温30℃になってしまいます。

これじゃあ、暑すぎるでしょ。

ここで窓を開けて温度を下げればいい!って誰でも思います。

実験棟やモデルハウスなら、それでもいいでしょうね。

ところが生身の人間が住んでいるわけで、

温度10℃以下の外気温で窓を開けたら、温度のギャップに

とても耐えられない。それこそヒートショック。

住んでいる者としたら、大変なんです^^;

だから、今省エネ。

断熱はあくまで基本ですが、併せて必要な技術がある。

高気密・高断熱に併せて必要不可欠だったのが、

計画換気に全室暖房という技術だったように。

住まいの熱には、断熱、採熱、遮熱、逃熱?、活熱?、調熱?

など、これら技術が高断熱住宅に併せて必要なのだと思います。

(註;聞いたことのない逃熱、活熱、調熱は

今の思いつき造語?ですからあしからず^^;)

これって換気風量を最大にしたくらいではどうしようもないのでしょうね。

昔の家みたいに窓の上に小さい窓がありそこを換気用にしてはだめなのでしょうか?

hiroさん、可能ではありますが適度な温度に

調節するのが一苦労なんです。

夜なんか見張っているわけにもいかず・・・

センサーでオンオフできればとりあえずオーケーなんでしょうけどね^^;